Proposer un nouvel imaginaire autour du lien Agriculture et Urbanisme.

Introduction :

Prendre la Clef des champs, de Sébastien Marot, fait partie des quelques recommandations de lectures que nous vous avions faites pour l’été 2025. Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de s’y plonger, mais qui souhaitent tout de même mieux comprendre les liens entre urbanisme et agriculture, voici notre revue littéraire de l’œuvre.

Ce livre peut-être considéré comme une version française et augmentée du catalogue de l’exposition Taking the country’s side : agriculture and architecture. Cette exposition, dont Sébastien Marot a été le commissaire, a eu lieu pour la première fois à la triennale d’architecture de Lisbonne en 2019. Ayant remporté un franc succès, elle sera montée et présentée un peu partout en Europe : Lausanne, Lyon, Bruxelles, Marseille, Grenoble et Nantes.

Contexte :

Pour beaucoup, le lien entre l’urbanisme et l’agriculture n’est pas une évidence. L’urbanisme est la science de la ville, alors que l’agriculture prend place à la campagne, qui peut-être considéré comme le négatif de l’urbain. Pourtant ces deux phénomènes de domestication, que ce soit sur les plantes et les animaux pour l’agriculture, et sur nos territoires et lieux de vie pour l’architecture et l’urbanisme, sont indissociables.

Le postulat de base sur lequel se basait l’exposition Taking the country’s side, est que l’humanité a basculé dans une période d’urbanoscène. Cela signifie que l’urbanisation du monde n’a cessé de s’accroître depuis les 3 derniers siècles, et que la majorité des données et prévisions qui peuvent exister à ce sujet prédisent une augmentation sans limite de ce phénomène. En parallèle, il faut prendre en compte le fait que cette urbanisation a pu se développer de cette façon uniquement grâce à notre système agricole et alimentaire. Ces deux phénomènes ont même évolué conjointement depuis le néolithique, présentant de forts liens culturels, sociologiques et spatiaux. Du moins, c’était le cas jusqu’à la révolution industrielle ; période à laquelle les avancées scientifiques et l’industrialisation ont permis d’émanciper l’urbanisme de l’agriculture. Mais à quel prix ?

“En industrialisant la fabrique de la ville et des champs, l’urbanisme et l’agronomie

ont joué un rôle central dans le désastre écologique.”

Les rapports scientifiques sont formels sur le fait qu’une grande partie des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face ; le dérèglement climatique, la perturbation du cycle de l’eau, l’effondrement de la biodiversité… sont justement causés en grande partie par l’urbanisation de nos milieux de vie et par notre agriculture. Ces impacts que nous expérimentons déjà, et leur aggravation certaine à venir, remettent en question notre incapacité à poursuivre l’expansion de nos villes et la pratique de notre agriculture en l’état.

Nous sommes donc au cœur d’un paradoxe, face à un phénomène : la poursuite de l’urbanisation et de notre agriculture intensive, semble inévitable, tout en étant impossible.

Le postulat :

Face à cette contradiction profonde, Sébastien Marot souhaite encourager les concepteurs à changer de prisme pour dépasser nos modèles actuels et imaginer de nouvelles villes et campagnes. Même s’il est désormais ancré dans les démarches des aménageurs du territoire que de tenter de produire la ville durable, le lien urbanisme-agriculture reste très timide, voire absent des programmes.

“L’architecture peut et doit aujourd’hui s’émanciper de son imaginaire urbain moderne destructeur, et participer à la réinvention des pratiques horticoles et paysannes.”

Dans cette optique, le livre reprend la 50aine de planches présentées lors de l’exposition Taking the country’s side, sous la forme de mini-chapitres illustrés. L’ensemble de ces sujets permettent d’abord une revue historique des liens entre urbanisme et agriculture, suivie d’une rétrospective des sciences agronomiques, puis d’une histoire des mouvements de pensées en faveur de l’agroécologie. Les derniers chapitres dépassent la portée très historique des premières parties de l’ouvrage, pour aboutir à l’étude de 4 scénarios.

Il existe plusieurs courants de pensées concernant la solution à adresser aux enjeux contemporains liés à nos villes et nos systèmes agroalimentaires. Sébastien Marot se base sur la théorie de Charles Mann, selon laquelle l’humanité serait scindée en deux camps. D’un côté les magiciens, faisant confiance à la science et à l’intelligence humaine pour amortir les chocs futurs, et les prophètes, réclamant un changement de système radical face à l’urgence d’agir, mais surtout de ralentir. Marot se pose clairement en faveur de ces derniers, et nous invite à explorer leurs réflexions. Les quatre scénarios développés dans l’ouvrage sont basés sur la philosophie issue de la permaculture, notamment des concepts de David Holmgren.

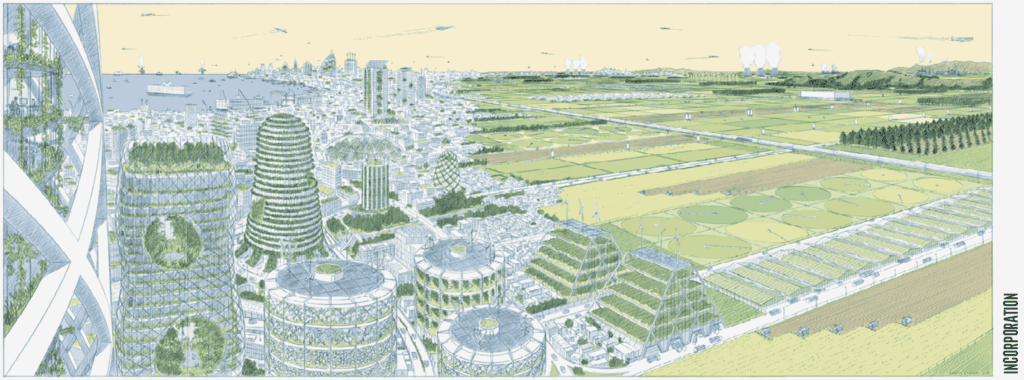

- L’incorporation :

Le scénario de l’incorporation se base sur l’industrialisation extrême de l’agriculture, et comment cela pourrait mener à son intégration dans la forme urbaine. Ses partisans se revendiquent éco-modernistes, et croient que la science et la technologie permettront à l’humain de dépasser les enjeux écologiques actuels. Cela nécessite de produire une ville ainsi qu’une agriculture toujours plus high-tech et maîtrisées, qui prendrait la forme d’un écosystème fermé, où tout serait recyclé, contrôlé, et qui serait optimisée d’un point de vue technologique. Cette approche implique aussi une domination complète des logiques économiques, industrielles et capitalistes sur la culture, l’environnement et les modes de vie.

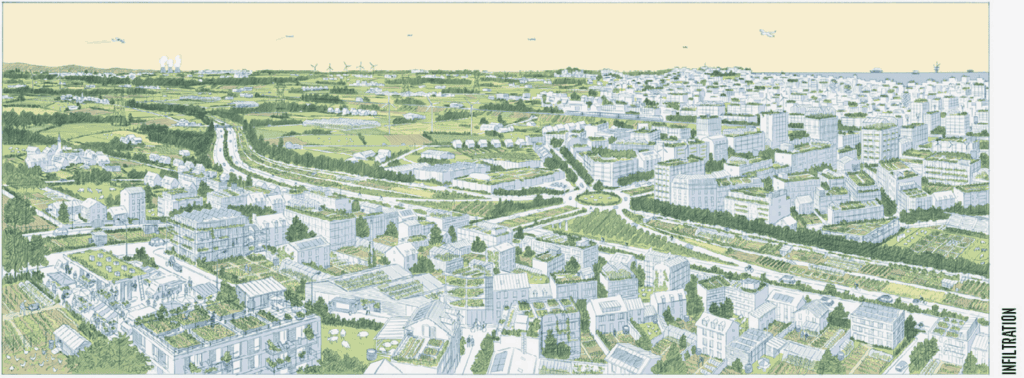

- L’infiltration :

L’infiltration peut-être assimilée à l’agriculture urbaine, qui profitent des espaces urbains disponibles ou abandonnés : toits, friches, terrains vacants… Cette approche ne cherche pas à transformer radicalement le système, mais à s’adapter aux conditions urbaines existantes pour y créer des formes de solidarité et de résilience locale. En rapprochant les producteurs et les consommateurs, on tente d’éviter les circuits de la grande distribution, et de reconstruire un lien social autour de la nourriture. Ces initiatives cherchent à ré-enraciner la vie collective dans des territoires souvent déstructurés par l’urbanisation, en redonnant une place à la terre, à la saisonnalité, à la production locale. On peut déjà étudier ces systèmes dans des régions urbaines en crise, comme la Havane ou Détroit.

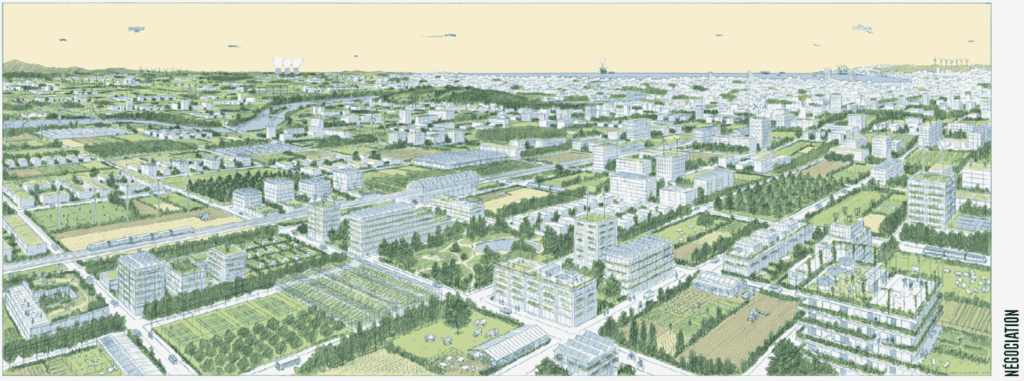

- La négociation

Là où l’infiltration prend place dans les espaces abandonnés des villes, la négociation fait des espaces agricoles une composante à part et structurante des villes, en abolissant les frontières classiques entre zone urbaine, zone agricole et zone naturelle. Cela donnerait lieu à de nouvelles formes hybrides : quartiers maraîchers, parcs nourriciers, vergers collectifs, agroquartiers... Largement inspirés des cités-jardin du 19è et 20è siècle, ces espaces seraient à la fois productifs, sociaux et écologiques. L’agriculture devient un levier pour redéfinir l’organisation du territoire, les formes de l’habitat, les rythmes de vie. Après plusieurs générations à imaginer la ville d’après une logique de zoning, ce modèle propose de réparer ces ruptures entre ville et campagne, travail et loisir, nature et culture. Cependant, s’il manque de finesse, ce système peut devenir le support d’une expansion urbaine banalisée.

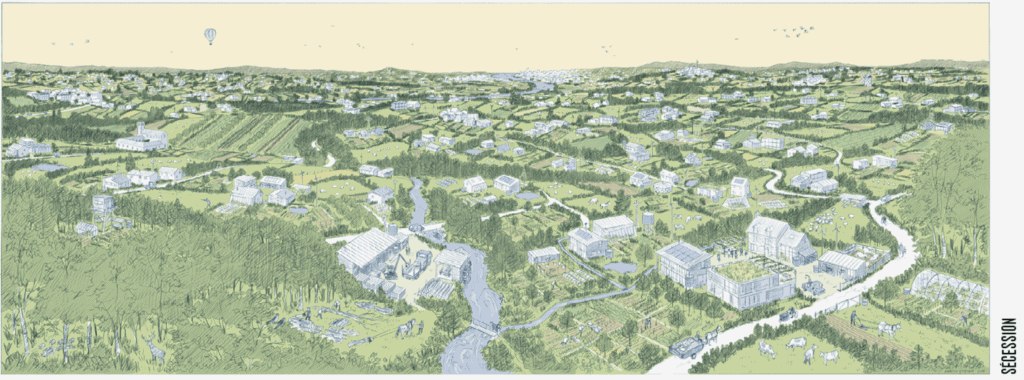

- La sécession

Le dernier scénario est le pendant radical de l’incorporation, qui remet en cause la ville elle-même comme modèle dominant. Les partisans de de cette démarche considèrent que les métropoles sont devenues des structures insoutenables : elles concentrent les inégalités, consomment trop d’énergie, dépendent de chaînes logistiques fragiles, et aggravent les crises environnementales. Leur effondrement est considéré comme inévitable, voire même souhaitable.

On quitte la ville pour créer de nouvelles communautés résilientes, capables de vivre de ce que leur territoire produit, en respectant les équilibres naturels. Cette vision propose un véritable changement de civilisation. Le frein principal qu’elle représente réside dans l’imaginaire politique fort qu’elle véhicule, faisant référence à des communautés autogérées, des ZAD, ou encore les expériences agricoles coopératives en Amérique latine.

L’avis de FoodBiome :

Dans des temps de crises, qui impliquent des changements drastiques de systèmes, il est toujours souhaitable de se replonger dans l’histoire pour éclairer les orientations que l’on souhaite pour le futur. La richesse des références déployées par Sébastien Marot, couplée à une construction à la fois dense et concise du livre rend sa lecture accessible et enrichissante. Selon nous, l’ouvrage répond à son objectif premier qui est d’ouvrir les horizons, notamment des concepteurs, à propos du rapport ville-agriculture pour dépasser l’imaginaire “urbain moderne” prédominant.

Cependant, en tant que spécialiste des infrastructures alimentaires de proximité, le fait de réduire le système alimentaire à l’agriculture nous semble limitant. En effet, l’agriculture n’est que le premier maillon de ce système complexe, et ne pas prendre en compte l’ensemble de la chaîne risquerait de générer un imaginaire peu opérationnalisable. C’est pourquoi il nous apparaît important d’ouvrir plus largement la perspective de l’ouvrage, en considérant les étapes de transformation, de distribution et de logistique. Ces maillons nécessitent également du foncier et des infrastructures, et souffrent bien souvent d’être relégués aux franges urbaines plutôt que d’avoir une réelle place dans nos territoires et dans les réflexions d’urbanisme. Ils sont les véritables pivots permettant d’articuler et de concrétiser la reconnexion entre la ville et ses territoires ruraux nourriciers.

Ce sujet vous intéresse ? Découvrez d’autres de nos publications :