Les modèles coopératifs ont émergé comme une alternative aux entreprises privées, mettant l’accent sur la gestion collective des activités telles que la commercialisation, l’achat et la distribution. Ces initiatives se sont particulièrement développées dans le monde agricole. Certaines sont devenues de très grandes entreprises internationales et ont perdu l’intimité avec leurs membres, à la base même du projet coopératif. Cependant, de nouvelles structures émergent et ré-inventent la coopération à une échelle plus locale et intime. Nous vous proposons de les décrypter et d’identifier les 3 parti-pris qui selon nous feront le succès demain de ces nouveaux modèles.

I – L’ÉVOLUTION ET LES LIMITES DES MODÈLES COOPÉRATIFS

Les coopératives françaises, depuis leur émergence au XIXe siècle, ont été des instruments essentiels pour permettre aux individus de mutualiser leurs ressources et de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. À l’origine, la coopérative est une société créée par ses adhérents et au service exclusif du développement de ses adhérents. Le statut de la coopération a été mis en forme juridiquement juste après la Seconde Guerre mondiale, au travers de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Un exemple phare de ce mouvement coopératif est celui des coopératives agricoles, qui ont été créées par les agriculteurs pour les agriculteurs, avec pour objectif de valoriser leur production mais aussi leurs territoires, et de faire redescendre la valeur ainsi créée vers les agriculteurs.

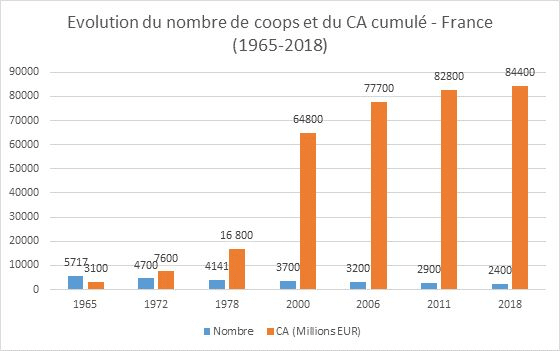

Cependant, au fil du temps, ces coopératives agricoles ont grossi, se sont rachetées entre elles, voire ont racheté des concurrents privés, pour devenir des multinationales qui pourraient aujourd’hui largement intégrer le CAC 40. En une trentaine d’années, la valeur du chiffre d’affaires des coopératives agricoles a explosé : 200 000 salariés et un chiffre d’affaires annuel de 104 milliards d’euros.

L’évolution de ces coopératives, qui ont tenté de répondre aux exigences du marché et des réglementations, a ainsi finalement conduit à une perte de leur ADN et de leur pouvoir entrepreneurial, à savoir la solidarité et la défense des intérêts des adhérents.

Cette massification a suscité des réflexions sur l’avenir des coopératives agricoles et la nécessité de repenser leurs modèles de fonctionnement pour mieux servir les intérêts de leurs membres. Ces nouveaux modèles s’inscrivent dans une démarche de mutualisation des ressources, mais avec une gouvernance plus transparente et participative.

II – L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MODÈLES DE FONCTIONNEMENT COOPÉRATIFS

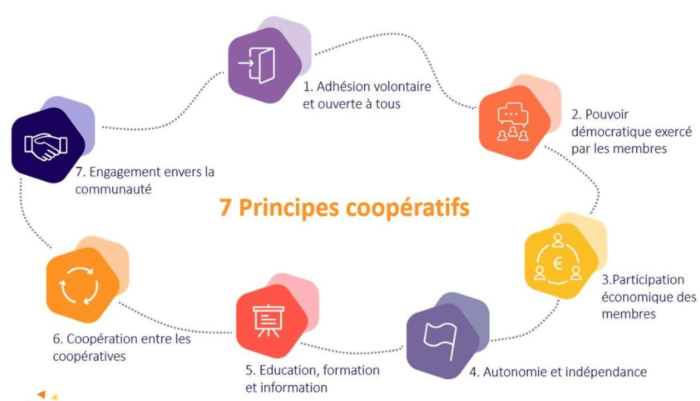

Les coopératives sont une forme d’association autonome où plusieurs personnes se regroupent pour satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels à travers une entreprise commune. Dans une coopérative, chaque associé vote en assemblée générale selon le principe “une personne = une voix”, indépendamment du montant souscrit au capital.

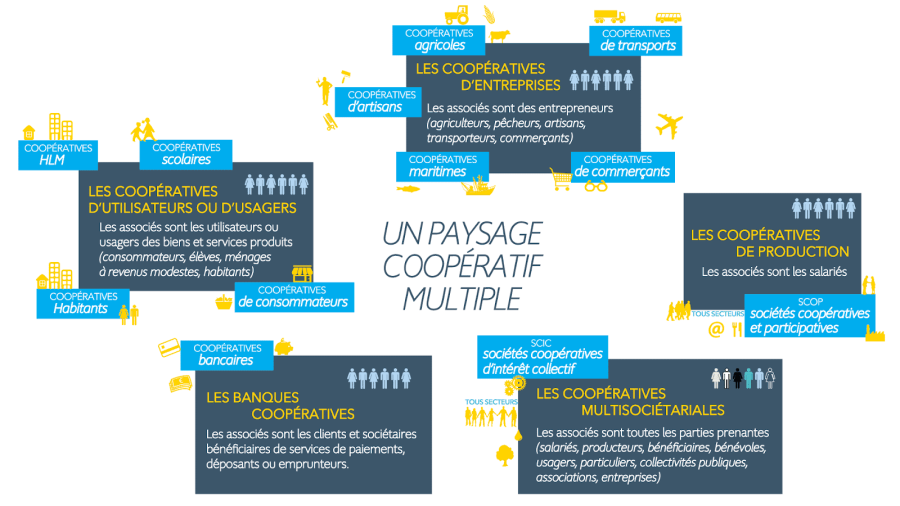

La forme coopérative n’est pas une forme homogène, mais est un principe revêtant plusieurs formes qui se distinguent par leur statut juridique ou la nature de leurs sociétaires (consommateurs, producteurs, clients, salariés…).

Ainsi, contrairement aux sociétés capitalistes traditionnelles, où les décisions et les bénéfices sont généralement concentrés entre les mains des actionnaires et des dirigeants, les coopératives fonctionnent sur la base de la démocratie économique et de la propriété collective. Ici, chaque type de coopérative présente des caractéristiques et des avantages spécifiques, contribuant ainsi à la diversité et à la résilience du mouvement coopératif. Faisons un examen plus approfondi des modèles coopératifs pertinents dans le contexte des systèmes alimentaires durables.

Coopératives d’entreprises

Parmi celles-ci, les coopératives agricoles se distinguent par le regroupement d’agriculteurs dans le but de mutualiser leurs efforts de production, de partager le matériel de transformation et de garantir la commercialisation de leurs produits.

Les CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole) sont un exemple notable de ce type de coopérative. Ces coopératives permettent aux agriculteurs, souvent situés dans des zones rurales, de partager les coûts d’acquisition, d’entretien et d’utilisation des équipements agricoles, tels que les tracteurs, les moissonneuses, les semoirs, les machines de récolte, etc

Coopératives de production

Dans ce modèle, les membres sont considérés comme des salariés de l’entreprise. On trouve notamment :

Les SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives), où les salariés détiennent une part du capital et participent à la prise de décision au sein de l’entreprise. Ainsi, les SCOP favorisent l’implication des salariés, encouragent la transmission des savoirs et garantissent une plus grande équité dans la répartition des bénéfices.

Coopératives multi-sociétariales

Les SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif), qui peuvent réunir différents types d’acteurs, tels que des salariés, des bénévoles, des collectivités ou des bénéficiaires. Les SCIC se concentrent sur la production ou la fourniture de biens et services d’intérêt collectif. Dans ce modèle, le capital peut être détenu par les bénéficiaires de l’activité ou par des actionnaires extérieurs.

III – 3 PARTIS-PRIS POUR RÉ-INVENTER LES COOPÉRATIVES AU SERVICE DES FILIÈRES ALIMENTAIRES

Le statut coopératif est décliné en 7 principes coopératifs par l’Alliance Coopérative Internationale (ACI). Ces principes constituent les lignes directrices qui permettent aux membres des coopératives du monde entier de les mettre en pratique.

Au delà de ces 7 principes, nous avons la conviction que le succès des nouveaux modèles coopératifs qui soutiennent les filières alimentaires de proximité repose sur 3 parti-pris :

- Assumer un ancrage local et territorial fort : pour fonctionner pleinement, la coopération nécessite une intimité entre les membres et doit susciter un sentiment d’appartenance à une communauté et un territoire donné. Cela limite par construction l’empreinte géographique maximale atteignable par une coopérative. Cela n’empêche cependant pas de développer des projets à portée nationales qui s’appuient sur des réseaux de coopératives locales.

Exemple : Enercoop est un réseau de 11 coopératives qui agissent dans les territoires pour une transition énergétique locale, citoyenne et solidaire. En tant que SCIC, les membres participent aux décisions stratégiques. Son électricité est 100 % renouvelable, provenant de plus de 300 producteurs verts en France. Enercoop soutient les projets de production citoyens et locaux, visant à faire de l’électricité un bien commun pour les citoyens et les territoires, dans une transition énergétique solidaire.

2. Spécialiser les coopératives par fonction et par activité : selon ses productions et ses souhaits de développement, un agriculteur peut avoir envie/besoin de coopérer sur de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la logistique, du machinisme agricole. Pour épouser au mieux les besoins de leurs membres et garantir leur liberté entrepreneuriale, il est donc essentiel que les coopératives se spécialisent sur certaines fonctions clés de la chaîne de valeur.

Exemple : La Ceinture Verte est une initiative visant à faciliter l’installation de maraîchers bio autour des agglomérations. Cette initiative repose sur la création de Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) par territoire. Les maraîchers participants conservent leur indépendance tout en étant intégrés à l’actionnariat et à la gouvernance de la coopérative. La Ceinture Verte illustre ainsi un modèle où les producteurs restent autonomes tout en bénéficiant des avantages de la mutualisation des ressources et des compétences au sein d’une structure coopérative.

3. Créer des liens avec les collectivités et les parties prenantes locales : la lucrativité des coopératives étant limitée par essence, elles peuvent être compliquées à financer. Intégrer les collectivités et les parties prenantes locales peut être un moyen de sécuriser des débouchés commerciaux locaux, et faire appel à du financement citoyen et/ou public pour développer les structures

Exemple : Mayenne Bois Énergie est une coopérative qui s’inscrit dans le domaine de l’énergie renouvelable, plus spécifiquement dans la valorisation de la biomasse forestière pour produire de l’énergie. Cette coopérative est structurée en SCIC, où les acteurs locaux, tels que les propriétaires forestiers, les utilisateurs d’énergie et les collectivités locales, peuvent être membres et participer à la gouvernance de l’entreprise. Les membres de Mayenne Bois Énergie sont impliqués dans la prise de décision concernant les investissements, les orientations stratégiques et la distribution des bénéfices.

En conclusion, les modèles coopératifs ont de beaux jours devant eux à condition de revoir certains paramètres de construction des projets. Lorsqu’ils sont basés sur des principes d’ancrage territorial, de spécialisation, de démassification, et d’adaptation aux besoins des adhérents locaux, ils constituent des outils puissants pour promouvoir une économie plus solidaire et durable, et des filières alimentaires plus intimes. Cependant, il est crucial de reconnaître la diversité des modèles coopératifs et d’adopter une approche nuancée qui tienne compte des spécificités locales et des besoins des différents acteurs du territoire.

Ce sujet vous intéresse ?

Foodbiome accompagne différents projets coopératifs sur les territoires.