Introduction

Après avoir traversé l’Atlantique pour explorer les initiatives québécoises, nous vous invitons à franchir une frontière pour découvrir un pays renommé (entre autres) pour sa pomme de terre : la Belgique.

Bien que les comparaisons entre la France et la Belgique soient désuètes, certaines différences structurelles permettent de comprendre le contexte agricole belge. La Belgique est marquée par une forte densité démographique — trois fois supérieure à celle de la France — et une Surface Agricole Utile (SAU) couvrant 44,4 % de son territoire, contre 49 % en France. La production agricole y contribue à 0,8 % du PIB (2023), contre 1,6% en France (2024).

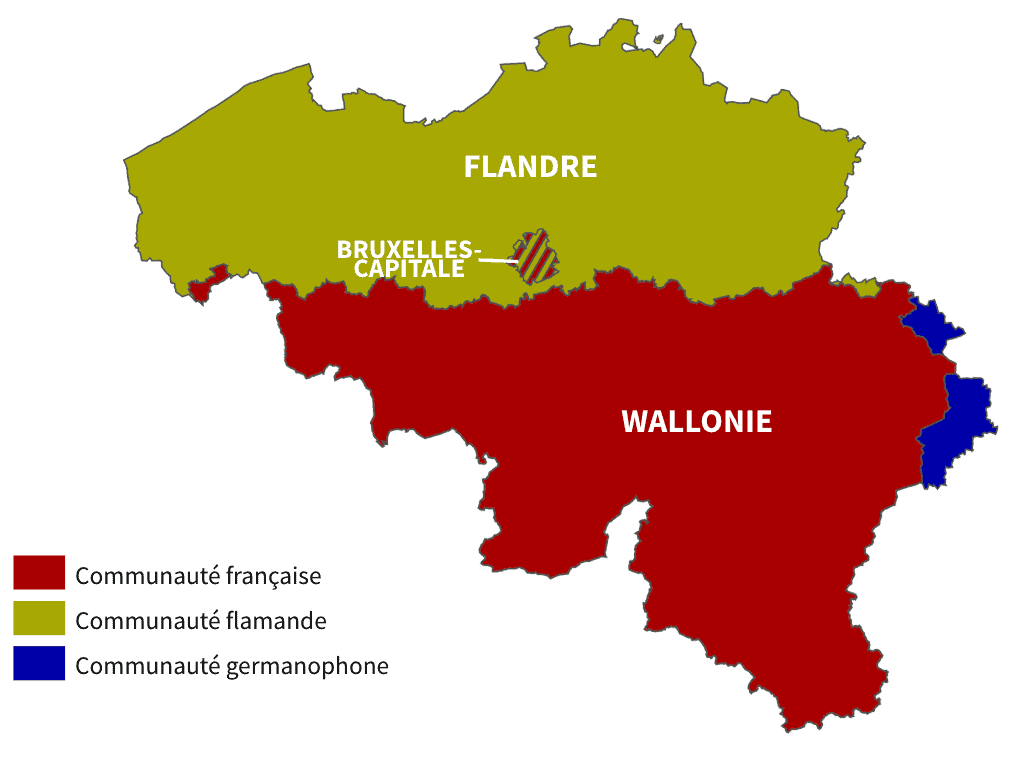

Mais c’est sans doute la complexité institutionnelle du pays qui mérite le plus d’attention pour saisir les enjeux agricoles. En Belgique, il faut composer avec un roi, trois langues officielles (français, néerlandais, allemand), et six gouvernements. Pourquoi six gouvernements ? Le pays est divisé en trois régions — la Wallonie, la Flandre et Bruxelles-Capitale — et trois communautés linguistiques — française, flamande et germanophone (Figure 1). Chaque entité dispose d’un gouvernement, à l’exception de la communauté flamande et la région flamande qui ont fusionné le leur. À cela s’ajoute un gouvernement fédéral qui s’occupe de politiques transversales.

Enfin, les régions sont subdivisées en provinces, équivalentes aux départements français. Cette organisation fédérale implique que chaque région développe ses propres politiques agricoles, ce qui peut compliquer la mise en place d’actions transversales et d’une vision nationale cohérente.

Après un tour d’horizon du contexte agricole belge, nous partirons à la découverte de trois initiatives inspirantes portées par des acteurs et actrices francophones.

Partie 1 : État des lieux de l’agriculture en Belgique

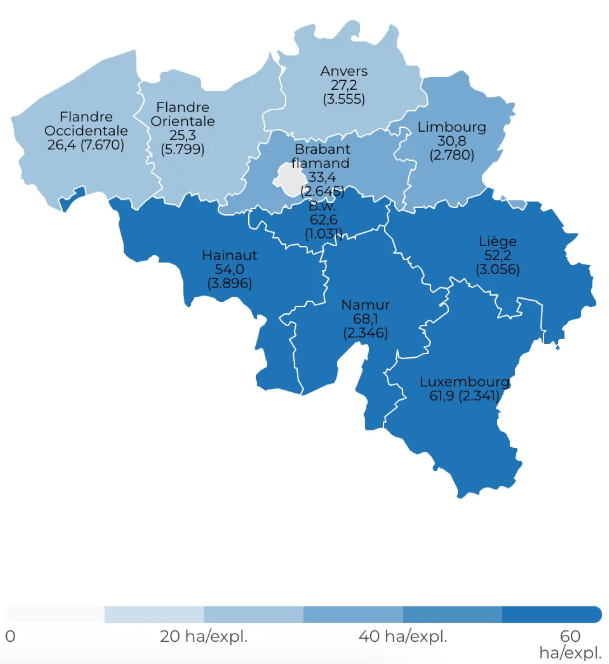

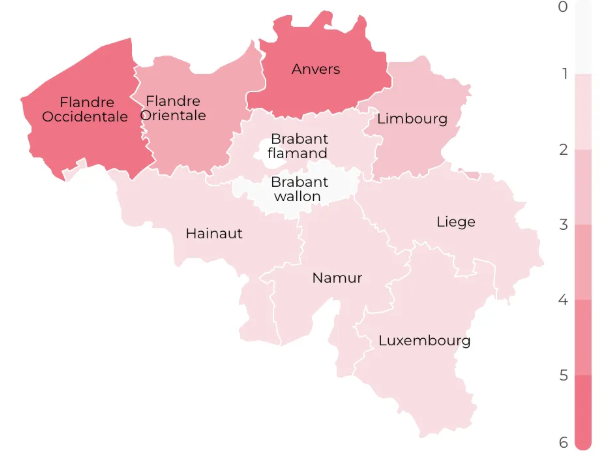

Si l’on superpose la carte politique (Figure 1) à celle des orientations typologiques des fermes, on observe des contrastes marqués entre les régions en termes de taille d’exploitation et de densité du bétail :

> La région flamande est la plus productive de Belgique et se distingue comme une puissance agroalimentaire. Selon l’Agence flamande de l’Agriculture et de la Pêche, les exportations ont atteint 56,7 milliards d’euros en 2024 avec une balance commerciale excédentaire de + 9,1 milliards d’euros.

La Flandre se caractérise par de nombreuses exploitations hors-sol, des cultures horticoles intensives et un élevage porcin prédominant :

> Le paysage wallon est plus rural et vallonné. L’agriculture y est davantage tournée vers les cultures céréalières et l’élevage bovin. Environ 40 % du territoire wallon est consacré à l’agriculture, dont presque 13 % en agriculture biologique, un taux supérieur à la moyenne nationale de 7,6% en 2023.

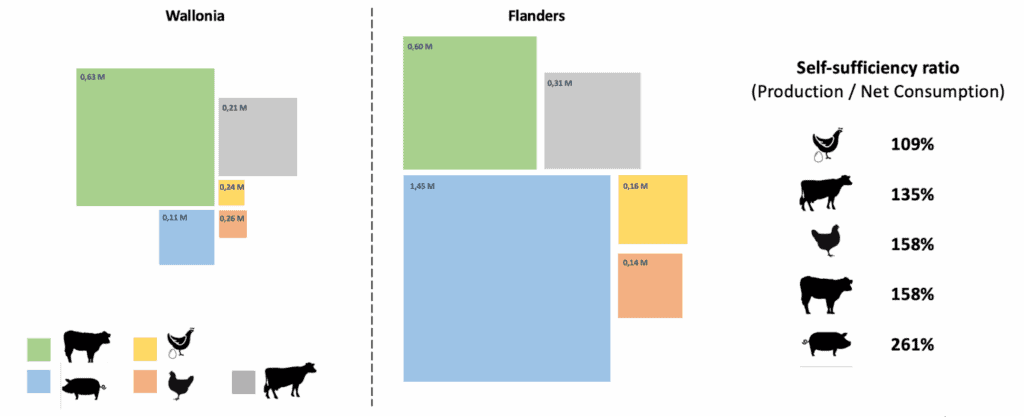

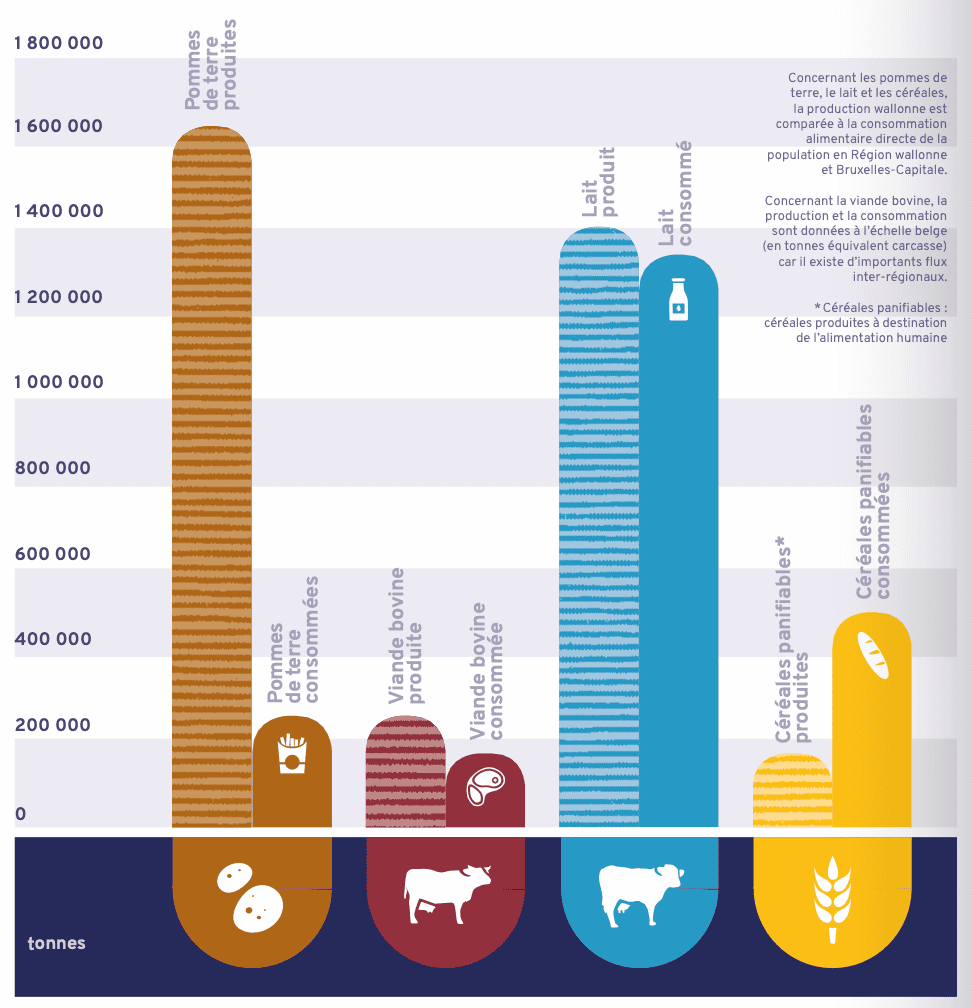

La capacité de la production agricole à répondre à la demande varie fortement selon les filières, comme l’illustre la figure ci-dessous.

Bien que la Wallonie offre un paysage agricole plus extensif que la Flandre, elle n’échappe pas aux dynamiques de concentration et de spécialisation : en 2020, 43 % de la SAU étaient exploités par 17 % de fermes de plus de 100 hectares. Certaines productions, comme la pomme de terre, illustrent cette tendance : les volumes produits sont importants (Figure 5), et une part majeure est destinée à l’exportation.

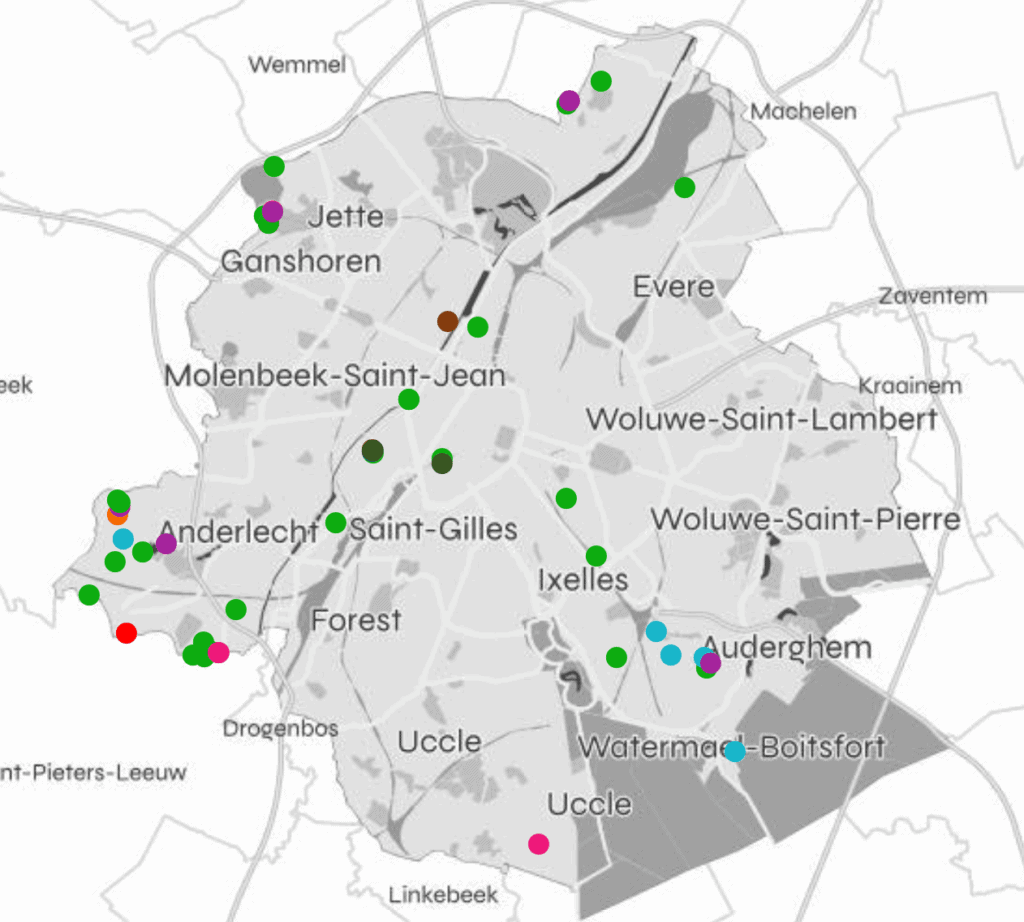

> En région bruxelloise, 242 ha de terres agricoles sont recensés en 2022, soit 1,35 % de sa superficie totale. La production y est très diversifiée (Figure 6) et les fermes bruxelloises présentent des formats variés, de 15 ares à plusieurs dizaines d’hectares.

Parmi ces surfaces, environ 33 hectares sont dédiés à des projets d’agriculture urbaine, soit 0,2 % du territoire régional. Cette production permet de couvrir 0,3 % de la consommation de fruits et légumes des Bruxellois. (environnement.brussels, 2025)

Figure 6 : Carte des producteurs en agriculture urbaine à Bruxelles. Source : geodata.environnement.brussels

Face à ces réalités contrastées, comment les acteurs locaux réinventent-ils le système alimentaire belge ? Trois initiatives francophones inspirantes en témoignent.

Partie 2 : Trois projets au service de la transition alimentaire

En 2018, le Gouvernement wallon lance la stratégie Manger Demain, qui vise à relocaliser l’alimentation, soutenir une agriculture durable et encourager les synergies entre acteurs. Cette dynamique accompagne plusieurs initiatives, telles que le Collectif 5C ou la Ceinture Aliment-Terre liégeoise. En parallèle, la stratégie GoodFood Brussels est mise en place par le gouvernement de la Région bruxelloise.

I- Le Collectif 5C, maillage coopératif pour une transition alimentaire en Wallonie

Face à la fragilité des modèles agricoles dominants, une alliance de terrain s’est structurée sur le territoire wallon pour faire vivre une autre vision de l’alimentation. Le Collectif 5C (Collectif des Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court) est, comme son nom l’indique, un réseau de coopératives et d’acteurs du territoire engagés dans la relocalisation de l’alimentation, créé en 2017.

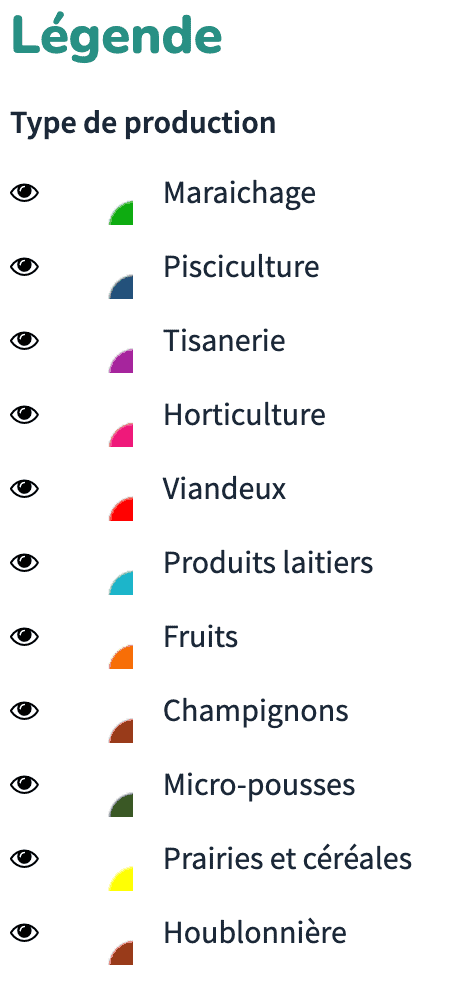

Nous avons rencontré Magali Guyaut, directrice de l’ASBL (Association Sans But Lucratif), pour qui l’alimentation est un projet de transformation collective : “L’objectif, c’est de conjuguer la transition alimentaire par la stratégie des coopératives de distribution en circuit court, en s’appuyant sur une économie sociale et solidaire”. Le Collectif 5C réunit aujourd’hui 39 coopératives réparties sur l’ensemble du territoire wallon, représentant 12 000 coopérateurs et 1 350 producteurs et petits transformateurs.

Ces structures incarnent un modèle d’agriculture locale et résiliente. Et la résilience est justement au cœur de la démarche, face à trois grands enjeux identifiés dès la genèse du collectif : “On a, comme chez vous en France, un gigantesque problème de diminution du nombre d’agriculteurs et de fermes. En Wallonie, il reste 12 000 fermes : on en a perdu 57 % en 30 ans. Et on envisage une perte équivalente sur les 10 prochaines années. C’est catastrophique en termes de souveraineté alimentaire et de résilience.”

À cette fragilité structurelle s’ajoutent des enjeux sanitaires : “Le modèle agro-industriel est néfaste pour la santé. Je cite souvent ce chiffre : 1 jeune sur 440 en France développe un cancer avant 15 ans. Et chez nous, 30 % des jeunes sont en surpoids, dont 7 % en situation d’obésité.” Sans oublier l’impact environnemental : “Tout est au rouge : climat, air, sols, biodiversité…”

Face à ces 3 constats, le Collectif 5C s’est structuré autour de 4 missions :

- Représenter et fédérer ses membres ;

- Renforcer leurs capacités grâce à différents leviers : coaching, échanges entre pairs, formations, valorisation d’opportunités économiques,… ;

- Sensibiliser les citoyens, ainsi que les futurs entrepreneurs, pour “améliorer la compréhension du sens de produire et de consommer en circuit court, pour ainsi soutenir à la fois en amont la mobilisation entrepreneuriale pour développer l’offre, et booster en aval la consommation” ;

- Faire du plaidoyer pour défendre leurs intérêts et négocier des conditions favorables à leur développement.

“On travaille en réseau, de manière collaborative, avec des tas d’autres ASBL ou institutions étatiques. Certaines accompagnent techniquement les agriculteurs, d’autres soutiennent la création de coopératives. Nous, on est à la croisée de ces dynamiques.”

Loin de se cantonner à une approche sectorielle, le Collectif 5C défend une vision systémique de la transition alimentaire. “Nos objectifs stratégiques sont triples. D’abord, faire en sorte que les circuits courts améliorent concrètement les conditions des agriculteurs, notamment par une rémunération plus juste. Ensuite, renforcer le maillage territorial en impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne, en particulier les distributeurs et les transformateurs. Enfin, rendre l’alimentation durable accessible au plus grand nombre, afin d’avoir un réel impact sur les habitudes de consommation.”

Pour conclure cet échange, Magali Guyaut partage son optimisme : au contact des initiatives du terrain et portée par l’énergie des bénévoles engagés, elle parle d’une véritable “dynamite de bonne volonté et d’envie que ça avance.”

Nous vous proposons maintenant de parcourir la Figure 7 et de partir pour Liège en zoomant sur le point 8, afin de découvrir un autre projet porteur de sens.

II- La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise : motrice de la transition agroécologique dans la province de Liège

C’est en 2013, à Liège, qu’est née la première Ceinture Aliment-Terre de Wallonie. Portée par une dynamique citoyenne et par la fertilité exceptionnelle de la Hesbaye – “une grande plaque de terre extrêmement productive” – la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL) accompagne depuis plus de dix ans la structuration de filières alimentaires locales. Ce modèle a depuis essaimé dans plusieurs autres villes : Verviers, Namur, Charleroi, Tournai.

Depuis ses débuts, la CATL a soutenu l’émergence d’une trentaine de coopératives. Au départ, la mission de la Ceinture était d’accompagner l’émergence de coopératives en jouant un rôle de mise en réseau.

Christian Jonet, fondateur de la CATL, explique : “L’objectif premier est de les intégrer à une communauté. Au départ, on a des porteurs de projets, on essaye de les mettre en contact avec une série de personnes aux compétences complémentaires des leurs. Pour créer le noyau dur de la coopérative, on les aide à trouver des conseils juridiques ou financiers.” Une fois la coopérative lancée, la CATL l’aide à se faire connaître et à mobiliser des coopérateurs. C’est dans cette logique que s’inscrit le festival Nourrir Liège, un rendez-vous annuel dédié à la transition alimentaire où se rencontrent l’ensemble des acteurs du territoire.

La CATL joue aussi un rôle central dans la mutualisation des moyens : logistique partagée, regroupement de coopératives, plateformes de distribution… En 2022, elle a contribué à la naissance de Circuits Paysans, une coopérative logistique dédiée à l’approvisionnement de la restauration collective et des commerces locaux.

Un autre axe d’action concerne l’installation de maraîchers. “Quand on a commencé, il y avait moins de dix maraîchers sur petites surfaces autour de Liège. Aujourd’hui, on en compte environ 130, souvent organisés en projets collectifs.” Grâce à un travail sur l’accès au foncier, la mobilisation de terres publiques et la promotion de modèles coopératifs ou soutenus par la communauté – comme l’autocueillette – la CATL facilite leur viabilité économique.

La structuration de la filière légumière s’est également renforcée avec le développement d’une légumerie coopérative, destinée à fournir la restauration collective. Cette unité, bientôt installée dans un bâtiment de 3 000 m², permettra de nettoyer, conditionner et distribuer des légumes locaux vers la restauration collective. “Il y a un enjeu fort de planification : anticiper la demande, organiser la production, et faire en sorte que l’outil devienne économiquement viable.”

Cependant, la pérennité de ce type de structure dépend fortement de l’appui des pouvoirs publics. “La plupart de nos activités relèvent de l’animation territoriale, un travail d’intérêt général qui n’est pas finançable par le marché.” Le soutien politique, affaibli ces dernières années, reste un facteur clé, même si les initiatives accompagnées par la CATL – coopératives, plateformes logistiques, légumerie – deviennent in fine autonomes et autoporteuses.

Puis le modèle a commencé à essaimer. “Les acteurs d’autres territoires nous ont contactés en disant « mais c’est super ce que vous faites là, est-ce que ça vous pose problème si on lance une Ceinture Aliment-Terre de notre côté ? » Non, pas de souci, mais on est très conscients que ce qu’on a créé ici est dépendant du contexte liégeois. Alors on a proposé de les coacher pour se lancer. On a vu émerger une série d’expérimentations sur d’autres territoires.”

Pour accompagner cette dynamique, une nouvelle structure voit le jour : CRÉALIM, le Collectif des Ceintures et Réseaux Alimentaires en Belgique francophone. Elle vise à mutualiser les ressources et à soutenir la création de systèmes alimentaires locaux, durables et inclusifs, en impliquant l’ensemble des acteurs du territoire.

Après ce détour par la province de Liège, cap sur Bruxelles, où une autre approche de la transition alimentaire se déploie.

III- GoodFood Brussels : une stratégie pour démocratiser l’alimentation durable en ville

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, où cohabitent contrastes sociaux et densité urbaine, une stratégie alimentaire innovante a vu le jour : GoodFood Brussels. Portée par Bruxelles Environnement, l’administration régionale chargée des questions environnementales, cette initiative vise à transformer durablement les systèmes alimentaires sur le territoire bruxellois.

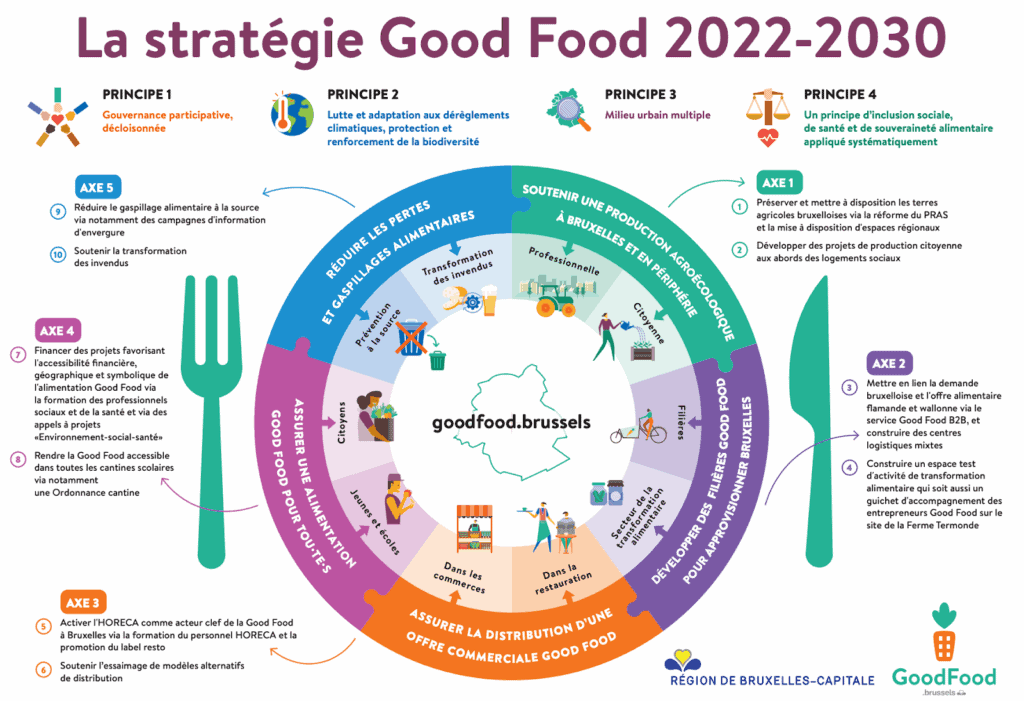

Lancée en 2016, la première stratégie GoodFood (2016–2020) s’est attachée à poser les bases d’une alimentation plus locale, bio et végétale, tout en sensibilisant le grand public. Après une phase d’évaluation et de co-construction, la stratégie GoodFood 2 est lancée en 2022 avec un horizon fixé à 2030.

Celle-ci marque un élargissement de la cible et une approche plus systémique, comme l’explique Sandrine Vokaer, cheffe de service GoodFood et coordinatrice de la stratégie : “On s’est rendu compte qu’il fallait aller plus loin, en s’orientant vers deux axes majeurs : le social et la santé, pour toucher les publics plus fragilisés ; et l’économie, car le secteur alimentaire à Bruxelles est un pilier économique essentiel.”

Effectivement, le secteur alimentaire représente ⅓ des commerces bruxellois et 30 % des emplois sont liés à l’horeca (hôtels, restaurants, cafés). “Il y a énormément de transformateurs aussi. On n’était pas assez intégrés à cet écosystème. Cette deuxième stratégie est donc co-portée par plusieurs administrations pour s’assurer qu’il y ait l’environnement, le social/santé et l’économique, qu’on arrive à créer les trois piliers.”

Si la première stratégie bruxelloise a permis d’amorcer la création de systèmes alimentaires, certains objectifs ont dû être révisés. Par exemple, la première stratégie avait pour ambition une autoproduction de 30% de fruits et légumes. Or Sandrine Vokaer explique : “Impossible, Bruxelles n’a pas assez de terrains disponibles. Aujourd’hui, on a une stratégie en cinq axes [voir figure 8], le deuxième axe étant la création de filières. Alors on travaille avec les régions flamandes et wallonnes pour créer des filières qui nourrissent Bruxelles.”

La stratégie actuelle s’appuie sur une définition claire : une alimentation GoodFood est locale (belge), de saison, bio (ou issue de pratiques agroécologiques), moins carnée, et limitant le gaspillage alimentaire. Cette vision se décline dans des menus labellisés, via deux labels contrôlés — l’un pour les restaurants, l’autre pour les cantines. “On leur donne une, deux ou trois étoiles selon leur niveau d’engagement, sur base d’un dossier justifié. Depuis l’année dernière, le label Good Food permet à une entreprise d’être considérée comme exemplaire en région bruxelloise ; et quand l’entreprise est exemplaire, elle a accès à des aides de la région.”

Les résultats sont concrets : 138 restaurants labellisés GoodFood, représentant 16 000 couverts par jour, et 17 000 repas quotidiens GoodFood dans les cantines. Au niveau de l’accessibilité alimentaire, la stratégie a permis d’atteindre plus de 20 000 personnes en situation de précarité, grâce à des partenariats avec des associations locales. “L’objectif est de permettre à tout le monde, pas uniquement aux convaincus, d’accéder à une alimentation plus durable. C’est pourquoi on travaille avec les acteurs du social et de la santé, car en tant qu’administration environnementale, nous sommes trop éloignés des citoyens pour le faire seuls.”

L’avenir de la stratégie Good Food, comme celui de Bruxelles Environnement, dépend étroitement des choix politiques à venir. Or, dans un contexte particulièrement instable – Bruxelles étant sans gouvernement régional depuis plus d’un an – les perspectives sont incertaines. “Bruxelles Environnement fonctionne aujourd’hui sans engagements nouveaux : les postes vacants ne sont plus remplacés.” Si l’existence même de la stratégie n’est pas remise en question, sa mise en œuvre concrète pourrait être fragilisée en l’absence de budget dédié. Reste à espérer qu’un futur gouvernement reconnaîtra l’importance d’une alimentation durable et soutiendra la dynamique.

Conclusion

En Wallonie et à Bruxelles, des dynamiques fortes prennent forme, portées par des stratégies engagées et l’émergence de collectifs qui inventent, expérimentent et coopèrent. Et si, du côté flamand, un modèle agricole encore tourné vers l’agro-industrie rend la transition alimentaire plus complexe, des signaux encourageants apparaissent : l’idée d’une première Ceinture Aliment-Terre pourrait prochainement voir le jour en Flandre, preuve que l’inspiration circule.

💡L’avis de FoodBiome

Nous sommes convaincus que l’approche en réseau — permettant de mutualiser les ressources, les contacts et les infrastructures — est la clé pour relever les défis alimentaires à venir. Comme le souligne Olivier Hamant, la robustesse se construit lorsque les dynamiques de coopération s’ancrent à l’échelle des territoires. Des initiatives comme le Collectif 5C en Wallonie ou la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise à l’échelle provinciale illustrent la force d’un maillage coopératif efficace. Par ailleurs, la stratégie GoodFood à Bruxelles trace une voie ambitieuse pour une capitale qui, dans un contexte de densification croissante, joue un rôle déterminant. Et ces démarches auront peut-être pour co-bénéfice d’inspirer les pays voisins.