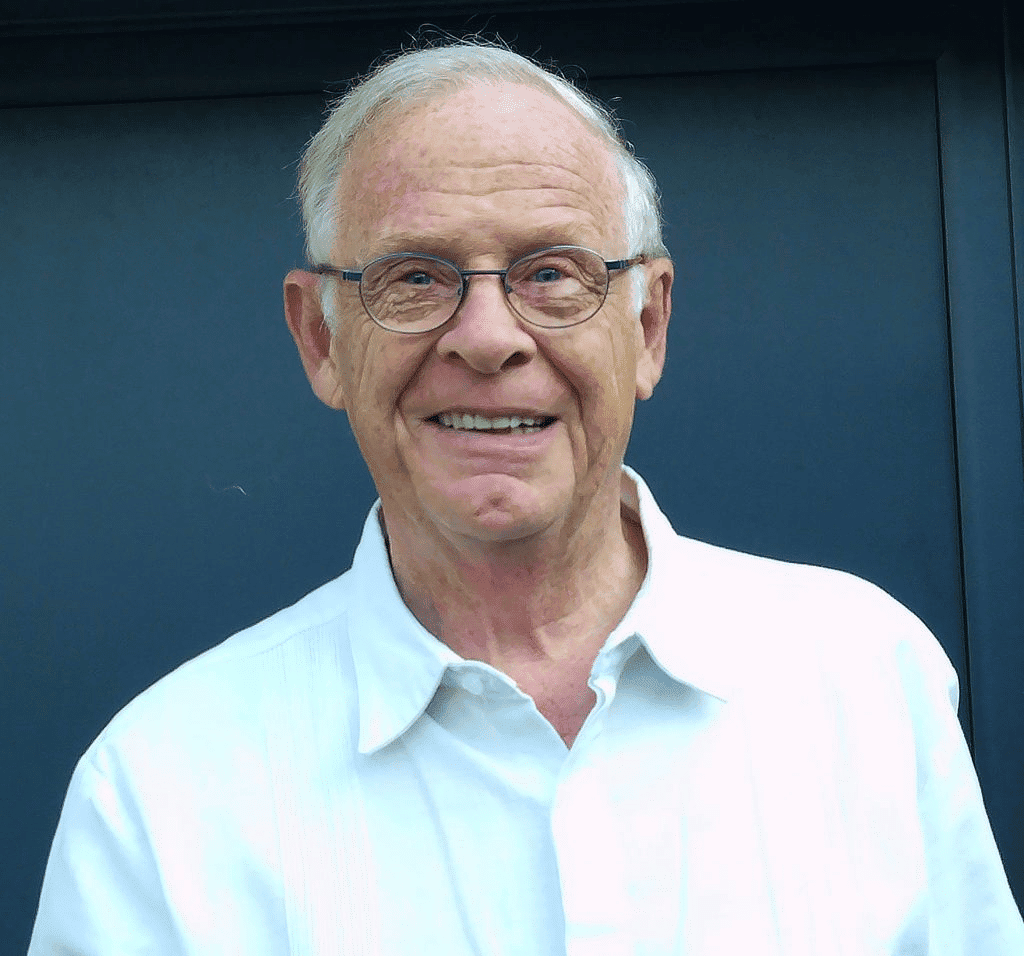

Entretien avec Bruno Parmentier, Ingénieur, économiste, écrivain, consultant et conférencier sur les questions agricoles et alimentaires

Bruno Parmentier, ancien directeur de l’École d’Agriculture d’Angers, est un fervent défenseur d’une agriculture plus équilibrée, écologique et locale. Ses réflexions, ancrées par une riche expérience, traversent les grandes transformations de l’agriculture moderne. Cet échange a permis d’aborder plusieurs thématiques majeures et leurs enjeux : la PAC (Politique Agricole Commune), les coopératives agricoles, les circuits courts, et l’importance du local. Nous vous en proposons quelques extraits (et vous invitons vivement à lire d’autres de ses publications!).

1. La spécialisation des territoires et la PAC

L’agriculture moderne, telle que nous la connaissons, a été façonnée par des décennies de politiques visant à maximiser la productivité. Bruno Parmentier rappelle que la spécialisation des territoires a permis de nourrir une population mondiale en explosion. « Quand j’étais étudiant, il y avait sur terre 2,5 milliards de personnes. Aujourd’hui, nous sommes un peu plus de 8 milliards, et pourtant, nous nous nourrissons mieux, » souligne-t-il.

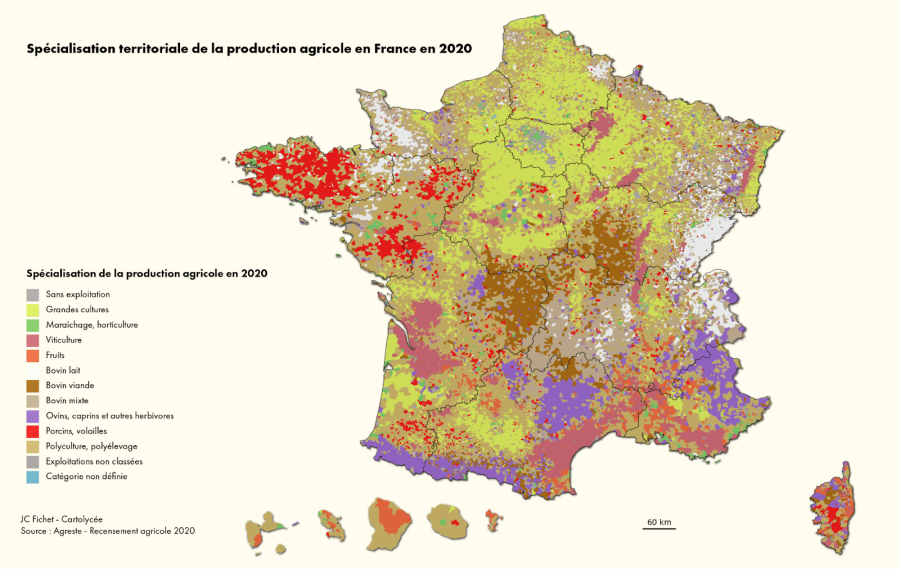

Cette spécialisation, soutenue par la PAC (Politique Agricole Commune), a fait de l’Europe un modèle d’efficacité agricole, avec des régions dédiées à des productions spécifiques : le blé en Beauce, le lait en Normandie, ou encore le vin en Bourgogne. Ce modèle a permis de réduire les disettes qui avaient marqué l’histoire européenne. Jusqu’au XXe siècle, le pain manquait souvent sur les tables, au point que l’Église priait chaque jour pour « notre pain quotidien ». Ainsi, la PAC a apporté une stabilité alimentaire, notamment grâce à une gestion collective des productions à l’échelle européenne.

Cependant, ce système n’est pas sans faille. Bruno Parmentier explique : « En Beauce, on fait du blé sur blé, et en Bretagne, on fait du cochon sur cochon. Le résultat ? Un épuisement des sols et une pollution des eaux. » L’exemple de la Bretagne, où la concentration d’élevages porcins et avicoles a conduit à des excès de fertilisants qui polluent les nappes phréatiques, est révélateur des limites de cette spécialisation. À l’inverse, en Beauce, l’utilisation massive d’engrais minéraux pour compenser l’épuisement des sols montre les dérives d’un système qui sacrifie la durabilité au profit de la productivité.

Avec le réchauffement climatique, la carte des productions agricoles va nécessairement se redessiner. Bruno Parmentier évoque un avenir où « dans 30 ans, les Normands et les Bretons vendront des tomates et des abricots aux Espagnols », alors que le sud de l’Espagne, actuellement un des principaux producteurs de fruits et légumes, sera en voie de désertification. C’est une réalité avec laquelle les agriculteurs et les décideurs doivent composer dès maintenant, en réévaluant les modèles agricoles hérités du passé.

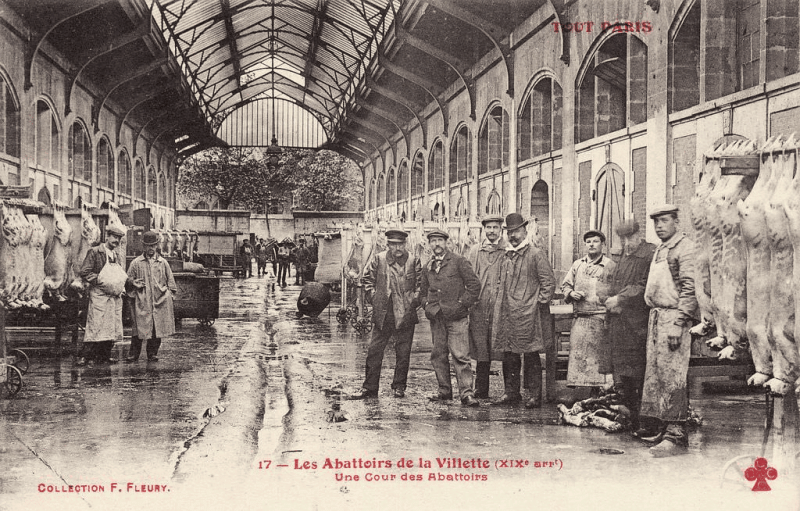

2. La Villette et les MIN

L’histoire de l’agriculture française est profondément marquée par des projets de centralisation initiés par l’État, souvent pour répondre à des besoins logistiques et économiques. Bruno Parmentier évoque le projet de La Villette, ce gigantesque abattoir construit à Paris dans les années 1960 sous l’impulsion du Général de Gaulle. « L’idée était de transporter les animaux vivants jusqu’à Paris pour les abattre sur place », explique-t-il. Ce projet, qui visait à résoudre les problèmes de chaîne du froid et de transport, s’est avéré être un échec coûteux : « La Villette n’a pratiquement jamais servi », reconnaît Bruno Parmentier, soulignant l’absurdité de concentrer de telles infrastructures dans une métropole déjà congestionnée.

Dans le même esprit, la création des MIN (Marchés d’Intérêts Nationaux) en France a permis de décentraliser le marché alimentaire des grandes villes. Aujourd’hui 17 MIN sont présents sur le territoire Français. Le plus important, le MIN de Rungis visait à décentraliser le marché alimentaire parisien. « Le marché de gros, autrefois situé au Châtelet, a été déplacé à Rungis pour désengorger la capitale ». Ce déplacement a permis de créer un hub logistique majeur, mais il a également conduit à une centralisation excessive des flux alimentaires. « Il est insensé d’imaginer que des villes comme Cholet ou Perpignan doivent se fournir exclusivement à Rungis », critique-t-il, plaidant pour une réintroduction d’ateliers de transformation et de centres de distribution plus proches des lieux de production.

Cette centralisation pose des questions importantes sur l’avenir des circuits courts et la relocalisation des systèmes alimentaires. Bruno Parmentier soutient l’idée que, là où cela est possible, il faut favoriser des infrastructures locales pour renforcer la résilience des territoires et réduire la dépendance aux grands hubs nationaux.

3. Le cas du mouton de Nouvelle-Zélande

L’exemple du mouton de Nouvelle-Zélande illustre parfaitement les paradoxes du commerce globalisé dans le secteur agricole. Dans les années 1980, un accord commercial a été signé sous Jacques Chirac, alors Premier ministre, permettant à la Nouvelle-Zélande d’exporter de la viande de mouton en France sans droits de douane; conséquence malheureuse de l’affaire du Rainbow Warrior (voir plus ici).

Bruno Parmentier souligne l’ironie de la situation : « Pourtant, le gigot de Nouvelle-Zélande, qui traverse la moitié du globe, peut encore aujourd’hui avoir une empreinte carbone inférieure à celle d’un mouton élevé dans le Massif central ». En effet, cette situation, soulignée par Bruno Parmentier, s’explique principalement par le transport massifié par bateau permettant ainsi d’amoindrir l’empreinte carbone par unité. Ce paradoxe s’explique par certaines méthodes d’élevage intensif en Europe, où les animaux sont nourris avec du soja importé du Brésil et du maïs d’Argentine, augmentant ainsi leur empreinte écologique.

Il en tire une leçon importante : « L’idée que manger local est toujours meilleur pour l’environnement est spécieuse. Il faut examiner l’ensemble du cycle de production, pas seulement la distance parcourue ». Cet exemple montre que la complexité du commerce mondial rend difficile l’application de principes simples comme le localisme, qui doit être nuancé par une analyse plus fine des pratiques agricoles et de leur impact environnemental.

4. Le local et des circuits courts

Bruno Parmentier appelle à la prudence quant à une vision idéaliste de l’approche locale. En effet, il affirme que : « L’idée de se nourrir exclusivement de produits locaux à Paris, avec ses 12 millions d’habitants, est absurde« . L’Ile-de-France, bien qu’elle soit une région agricole puissante, est loin d’être autosuffisante. Par contre, il est tout à fait envisageable et souhaitable de consommer majoritairement local dans des régions rurales aujourd’hui.

Le local, pour Bruno Parmentier, c’est « la cerise sur le gâteau« . Il prône un équilibre entre la relocalisation des systèmes alimentaires et la nécessité d’approvisionner les grandes villes via des circuits plus larges. Bruno Parmentier explique : « Pour soutenir la relocalisation alimentaire, il faut absolument remettre en place des ateliers de transformation à proximité des lieux de production. Que ce soit des abattoirs, des pressoirs, ou des légumeries. »

Les circuits courts, qui reconnectent producteurs et consommateurs, sont une partie de la solution, mais ils doivent être intégrés dans une vision plus large. Bruno Parmentier cite l’exemple des cantines scolaires, qui servent plus d’un milliard de repas par an en France : « C’est parfaitement raisonnable que les cantines cherchent à s’approvisionner en produits locaux. Cela recrée un lien entre la ville et la campagne« . Mais il souligne aussi les défis logistiques que cela représente, nécessitant une organisation territoriale adaptée pour massifier les achats et réduire les coûts.

5. Les coopératives agricoles

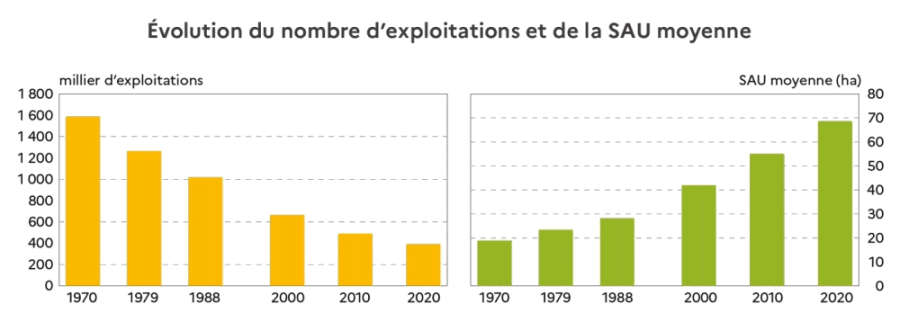

Les coopératives agricoles sont un modèle historique qui a permis aux agriculteurs de mutualiser leurs ressources et de résister à la pression du marché. Bruno Parmentier rappelle que « nous sommes passés de 8 millions d’agriculteurs en 1945 à 400 000 aujourd’hui« . Cette concentration a été accompagnée par une montée en puissance des coopératives, qui, malgré leur taille croissante, restent un pilier essentiel pour les agriculteurs.

Cependant, les coopératives ont parfois perdu leur ancrage territorial et leur mission originelle de service aux agriculteurs. En effet, Bruno Parmentier admet que « Quand on est à 25 000 adhérents, ce n’est plus la même démocratie qu’à 200 au départ« . Il reconnaît que certaines coopératives sont devenues des entités bureaucratiques, plus préoccupées par leur croissance que par les besoins de leurs membres.

Malgré ces dérives, Bruno Parmentier défend le modèle coopératif : « Le monde agricole vit mieux avec des coopératives que sans. Si on démantelait ces structures, les agriculteurs auraient encore moins de pouvoir de négociation face aux géants de la grande distribution. » Il évoque les « Sentinelles de la Terre« , un programme qu’il a contribué à mettre en place au sein de la coopérative Terrena, visant à expérimenter des pratiques agroécologiques. Ce type d’initiative montre que les coopératives peuvent encore jouer un rôle crucial dans la transition écologique, en soutenant des pratiques agricoles plus durables tout en assurant la solidarité entre agriculteurs.

6. Réinventer l’agriculture pour un avenir durable

L’histoire de l’agriculture est marquée par une quête incessante de productivité, souvent au détriment de la durabilité. Bruno Parmentier rappelle que « la France a arraché 1,3 million de kilomètres de haies pour faciliter le passage des tracteurs ». Ce choix, autrefois perçu comme une avancée, est aujourd’hui remis en question face aux défis environnementaux actuels.

Pour Bruno Parmentier, l’avenir de l’agriculture réside dans une révolution technologique qui permettrait de réconcilier productivité et respect de l’environnement. Il voit dans les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle et l’agriculture de précision, une opportunité pour optimiser les rendements tout en minimisant l’impact environnemental. « Nous allons passer des accords avec le vivant« , affirme-t-il, en évoquant l’avenir de l’agriculture à l’échelle de la plante ou du mètre carré, grâce à des outils technologiques avancés.

Bruno Parmentier est convaincu que cette transition vers une agriculture de précision permettra de motiver les jeunes générations à s’engager dans ce secteur. Il imagine une agriculture où l’intervention humaine se fait en partenariat avec la nature, plutôt qu’en opposition. « La survie de l’humanité, c’est de passer des accords avec les bactéries et les champignons« , résume-t-il.

Cette vision de l’agriculture, alliant tradition et innovation, est pour lui, la clé d’un avenir durable. Il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais de réinventer l’agriculture pour qu’elle réponde aux besoins de la planète tout en restant viable économiquement.

Conclusion : un équilibre à retrouver

Bruno Parmentier conclut sur une note d’équilibre. Il reconnaît les avancées réalisées au cours des dernières décennies pour nourrir une population mondiale en croissance, mais il souligne également les dérives qui en ont découlé. Le défi, selon lui, est de trouver un juste milieu entre productivité et durabilité, entre global et local. Il appelle à une agriculture plus équilibrée, qui respecte à la fois les besoins des humains et ceux de la planète.

« L’idée popularisée par Leclerc que la nourriture doit être toujours moins chère est une illusion dangereuse« , avertit-il. Pour lui, il est temps de redonner de la valeur à la nourriture, de soutenir les agriculteurs dans leur transition écologique, et de réinventer les systèmes alimentaires pour qu’ils soient plus résilients face aux défis à venir.

Ce sujet vous intéresse ?

Nous accompagnons la structuration de projets de filières locales (ateliers de transformation, hubs logistiques circuits courts, projets agricoles et alimentaires, Projets Alimentaires Territoriaux).