Entretien avec Michel Duru, ancien chercheur de l’INRAE

Bonjour Michel. Après 40 ans de recherche en agronomie à l’INRAE, vous restez aujourd’hui très mobilisé sur la question de la santé unique (One Health) et du lien entre agronomie et alimentation. Nous allons tenter de mieux comprendre ensemble ce concept.

En tout premier lieu, pouvez-vous revenir sur votre parcours et quel a été votre cheminement scientifique ?

Mes recherches ont surtout porté sur les prairies et les systèmes d’élevage de ruminants. Cela m’a conduit à travailler sur l’adaptation des systèmes d’élevage (intensif et extensif) au dérèglement climatique et la complémentarité culture-élevage. Mes recherches se sont progressivement élargies à la prise en compte des relations entre alimentation des animaux et la composition des aliments (viande et produits laitiers). En effet, selon leur composition en acides gras (en particulier les oméga-3), les aliments peuvent avoir une fonction inflammatoire sur notre organisme (si les animaux ont été nourri avec du maïs-soja) accroissant le risque de maladies chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires…) ou au contraire avoir un effet anti-inflammatoire (alimentation à l’herbe, complémentation en lin) réduisant le risque d’être atteint de ces maladies.

J’ai ensuite travaillé sur la caractérisation des exploitations agricoles selon les pratiques agronomiques (pratiques agroécologiques : polyculture extensive, couverts permanents et cultures associées avec des légumineuses, rotations longues, agroforesterie…) et le rapport à la mondialisation (dépendance aux intrants de synthèse, filières de valorisation mondialisées et intermédiées ou filières de proximité valorisant la qualité…). Cette analyse a permis de montrer qu’une agriculture maximisant la biodiversité et les circuits de proximité optimisait les services écosystémiques rendus à la société (régulation du cycle de l’eau et de l’azote, séquestration de carbone, densité nutritionnelle des aliments, réduction des gaz à effet de serre, …) tout en ayant un impact positif sur notre santé.

Actuellement à la retraite depuis 6 ans, je continue de m’intéresser à la notion de “santé globale”, c’est-à-dire le lien entre la santé des sols, des plantes, des animaux et des humains, tout en s’inscrivant dans le cadre des “limites planétaires”, notamment pour le climat, les cycles biogéochimiques, l’eau et la biodiversité.

Pouvez-vous nous décrire la nature du lien entre notre alimentation et notre santé ?

Notre alimentation influence notre santé à plusieurs égards. Tout d’abord au regard de ce qu’elle contient : des nutriments essentiels dont la majorité d’entre nous sommes déficitaires (fibres, oméga-3, anti-oxydants), mais aussi composants qui sont nuisibles pour notre microbiote intestinal : résidus de pesticides présents dans les aliments comme dans l’eau ainsi que des additifs souvent présents dans les aliments ultra-transformés (édulcorants et émulsifiants notamment). Notre régime alimentaire contemporain est considérablement pro-inflammatoire et fragilise notre microbiote qui est le “chef d’orchestre” de notre santé.

Nous sous-estimons collectivement l’impact des pesticides sur la santé à l’instar du débat actuel sur le cadmium (métal toxique présent dans les engrais phosphatés marocains). La France est le pays le plus exposé à ce phénomène et le nombre de cancers du pancréas a augmenté de 140% entre 2016 et 2018 (source : Anses – Mathieu Gautier. L’exposition au cadmium et ses effets sur le cancer du pancréas).

Quels sont les types d’aliments à privilégier ?

Il convient de privilégier les aliments pas ou peu transformés, riches en nutriments, notamment les fruits et les légumes, les grains non raffinés et les légumineuses dont notre alimentation est très déficitaire. Ces aliments sont concentrés en fibres mais également en antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres de notre corps.

L’ANSES recommande l’apport de 30g de fibres par jour qui réduirait de 25% le diabète de type 2 et réduirait le risque de cancer colorectal et les maladies cardiovasculaires. Nous en sommes très loin aujourd’hui (20g en moyenne chez l’adulte). Nous devons privilégier le pain et céréales complètes (qu’il faut consommer Bio car ces céréales conservent l’enveloppe de la graine qui est exposée aux pesticides). Il faut manger la peau des fruits et des légumes car elle est riche d’antioxydants ; là encore, il faut consommer Bio pour pouvoir consommer la peau sans risque.

Il faut aussi consommer des sources de graisses saines telles que les noix, les graines et les huiles végétales comme l’huile d’olive et de colza. Ces graisses non-saturées jouent un rôle essentiel dans la réduction des inflammations.

Les aliments fermentés sont aussi à privilégier car ils contiennent des microorganismes vivants (probiotiques) qui résistent à l’acidité de l’estomac et peuvent intégrer notre microbiote et accroître sa diversité.

Il faut enfin réduire notre consommation de protéines animales et tout spécialement de charcuterie. L’ANSES recommande de ne pas dépasser 500 g de viande rouge par semaine (⅓ des français dépassent ce seuil) et 150g/semaine de charcuterie (⅔ des français dépassent ce seuil). Le risque d’une sur-consommation sur les risques de cancer colorectal est avéré du fait de l’exposition aux nitrites et nitrates que ces produits contiennent.

Comme nous le proposons avec Anthony Fardet, directeur de recherche en nutrition à l’INRAE avec qui nous avons co-signé un article récemment (référence en fin d’article), nous devrions consommer selon « la Règle des 4 V » : plus VRAI (moins d’aliments ultra-transformés), plus VÉGÉTALISÉ, plus VARIÉ, en se sourçant à partir de modes de production contribuant à régénérer le VIVANT. Il s’agit ici de privilégier les produits issus de ce qu’on appelle désormais l’agriculture régénératrice incluant le bio mais aussi des modes de production contribuant à restaurer les sols et la biodiversité que le référentiel Planet-score peut renseigner.

En quoi notre santé est-elle liée à celle des écosystèmes naturels et agricoles ?

Les liens sont multiples. La bonne nouvelle est que ce qui est bon pour les systèmes agricoles et leur fertilité est également bon pour notre santé et le climat…

Tout d’abord les surfaces liées à l’élevage (pâturage et cultures fourragères) représentent 64% de notre Surface Agricole Utile (SAU) en France. En réduisant notre consommation de produits carnés et en promouvant un élevage plus extensif (pâturage tournant dynamique par exemple), nous pourrions libérer de la surface agricole pour diversifier nos cultures en agroécologie, par exemple multiplier par 3 notre production de fruits et légumes. Cela permettrait aussi de réduire notre dépendance aux importations de soja brésilien notamment et aux 50% de fruits et légumes que nous importons chaque année mais aussi développer une polyculture élevage vertueuse pour nos écosystèmes naturels (valorisation de la matière organique in-situ). Développer la production de légumineuses, (le Shift Project dans son rapport sur une agriculture bas carbone recommande un triplement des surfaces cultivées) permettrait de limiter le recours aux engrais azotés, essentiellement importés et très énergivores, qui par ailleurs polluent nos nappes phréatiques et fragilisent les écosystèmes aquatiques.

Réintroduire un maximum de biodiversité dans nos systèmes agricoles au travers de génétiques hétérogènes, d’une diversité de cultures associées, de plantation d’arbres et de haies (qui offrent le gîte et le couvert à toute une faune d’auxiliaires) et en réduisant le travail du sol pour maximiser la vie du sol (bactéries, champignons, vers de terre…), permettrait d’agrader la fertilité naturelle des systèmes et de renforcer leur résilience face aux aléas. Si nous ne la dénaturons pas dans une ultra-transformation de nos aliments, cette biodiversité se retrouve dans notre assiette puis dans notre microbiote, renforçant ainsi notre système immunitaire.

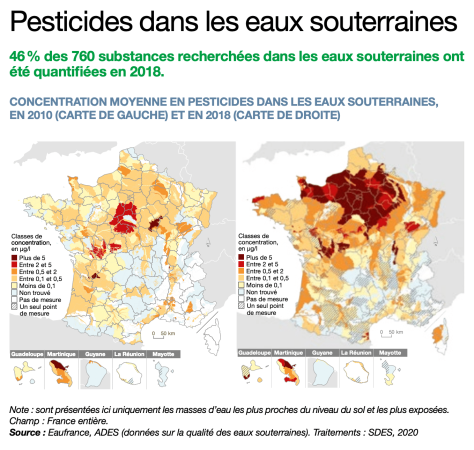

Ces pratiques agricoles influencent également le cycle de l’eau qui est notre 1er aliment tant en termes de quantité (capacité des sols agricoles à laisser s’infiltrer l’eau pour la stocker et la filtrer) que de qualité (teneur en pesticides). Par exemple, la teneur en pesticides dans les eaux souterraines des Hauts de France est alarmante (voir graphique ci-dessous).

Les dynamiques de transition vers l’agroécologie (ou agriculture régénératrice) et les dynamiques souhaitables en termes de régime alimentaire sont donc parfaitement reliées. Ces transitions permettent une plus forte séquestration de carbone dans les sols et réduisent notre dépendance aux énergies fossiles (engrais, mécanisation, transports, …). Elles sont donc également vertueuses pour le climat !

Mais alors, où sont les freins ?

Il faut changer drastiquement de direction et les acteurs économiques et les consommateurs ne sont pas encore prêts pour la majorité. Il faut pousser à une réflexion globale et rapprocher directement les conséquences des causes. Les systèmes alimentaires entraînent des coûts cachés estimés à environ 12 700 milliards d’USD en parité de pouvoir d’achat de 2020, à l’échelle mondiale. Il s’agit des coûts environnementaux (émissions de gaz à effet de serre et d’azote, perte de biodiversité), sanitaires (sous ou mauvaise alimentation) et sociaux. Ces coûts sont équivalents à presque 10 % du PIB mondial, allant de plus de 7 % dans les pays à revenus élevés, surtout du fait d’une mauvaise alimentation, à plus de 25 % dans les pays à faible revenu, surtout du fait de la pauvreté (FAO, 2023).

Nous devrions également être plus exigeants sur les référentiels de notation. Le label HVE est une occasion manquée pour l’agroécologie et une allégation usurpée pour le consommateur, et changer la méthode de calcul des traitements phytosanitaires ne va pas dans le bon sens. Nous devons réduire drastiquement les engrais chimiques et les pesticides. Par exemple, réintroduire les néonicotinoïdes pour la culture de betteraves est absurde. Il est démontré que cet insecticide est dangereux pour la biodiversité et l’INRAE a prouvé qu’il était possible de s’en passer avec des changements de pratiques (bandes enherbées, destruction des repousses…).

Les enjeux économiques sont considérables et impliquent de repenser toute la chaîne de valeur. C’est pourquoi, dans l’article que nous venons de co-signer avec mes collègues Anthony Fardet, Frédéric Wallet et Olivier Therond (voir en référence), nous proposons de soutenir 2 démarches systémiques complémentaires : la massification de démarches régénératives à l’échelle des filières longues et le développement de systèmes alimentaires territorialisés impliquant un grand nombre d’acteurs.

Dans les 2 cas, il est nécessaire que tous les acteurs des filières puissent promouvoir un régime alimentaire plus vertueux dans leur offre.

Certaines initiatives montrent le chemin comme par exemple le projet Terres de Sources à Rennes qui relie le changement des pratiques agricoles à la qualité de l’eau et implique le consommateur dans cette transition. Une autre initiative intéressante est la coopérative Farm for Good en Belgique qui rassemble 103 fermes en transition vers l’agriculture bio-régénérative. En Alsace, on propose aux femmes enceintes une “ordonnance verte” afin que toutes les femmes (même les plus défavorisées) puissent consommer des produits BIO.

Un mot de conclusion ?

En fait, il faudrait un véritable mouvement sociétal permettant de faire émerger une prise de conscience sur la notion de santé unique. Seulement 10% des français mangent sain et durable. Si nos choix alimentaires évoluent, toute la chaîne de valeur devra s’adapter : les coopératives, les industries de transformation, la distribution, …

Nous avons besoin d’un récit global !

Pour approfondir…

- https://foodbiome.fr/terres-de-sources-proteger-la-ressource-en-eau-en-developpant-les-circuits-courts/

- https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2024/01/cagri240035/cagri240035.html

- Duru M. « Une seule santé » revisitée pour analyser les relations entre environnement et système alimentaire. Environ Risque Sante 2023 ; 22 : 349-357. doi : 10.1684/ers.2023.175

- L’élevage en liberté (M.Duru) – Éditions Libre et solidaire, collection Autonomia ( 2023)

- Duru, M., Fardet, A., Therond, O., & Wallet, F. (2024). Systèmes alimentaires territorialisés et régénératifs, deux voies pour massifier des modes de production et d’alimentation sains et durables. Pour, 249250(2-3), 83-93.

- Duru, M., Sarthou, J. P., & Therond, O. (2022). L’agriculture régénératrice: summum de l’agroécologie ou greenwashing?. Cahiers Agricultures, 31, 17.

- Duru M, Fardet A . Alimentation saine et durable. La règle des 4V : Vraie, Végétalisée, Variée et régénérant le Vivant (à paraître dans Environnement, Risques Santé)