Cet article a été complété par un entretien avec Vincent Rozé, associé de la filature Laines du Valgaudemar, dont les citations ont été encadrées.

Des pulls de nos grand-mères aux tapis moelleux du salon, en passant par l’isolation thermique de nos logements, la laine continue à embellir et réchauffer notre quotidien. Cette fibre textile, naturelle et renouvelable, est bien connue pour ses qualités multiples : thermorégulation, résistance, biodégradabilité, antibactérienne, … et bien plus ! Indissociable de la production ovine laitière et/ou de viande, la laine est un coproduit de ces filières alimentaires.

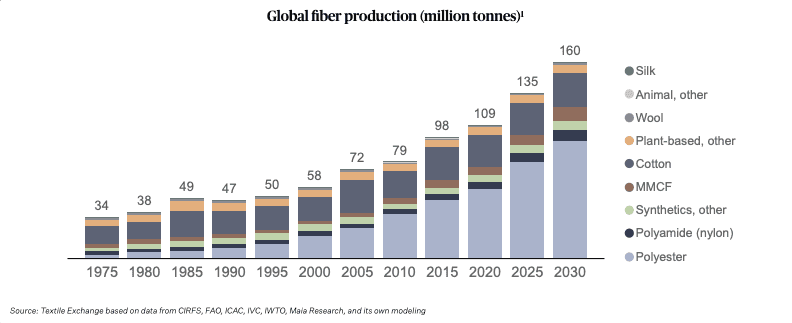

À l’instar des produits ultra-transformés qui ont progressivement envahi nos assiettes suite à l’industrialisation des productions agricoles, les fibres naturelles (laine, lin, coton, etc.) ont rapidement été remplacées par des fibres synthétiques (nylon, élasthanne, polyamide, etc.), moins coûteuses et plus faciles d’entretien. En 2023, les fibres synthétiques représentaient 67% de la production de fibres textiles mondiales (Textile Exchange, 2024), un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

Production mondiale de fibres textiles (millions de tonnes) – Source : Textile Exchange

Toutefois depuis quelques années, cette nouvelle industrie textile soulève de plus en plus de questionnements sur son impact social et environnemental. 70% des fibres synthétiques seraient produites à partir de dérivés de pétrole (QQF, 2021), une ressource non renouvelable. L’industrie textile est responsable de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales (Vie publique, 2025). Environ 20 % de la pollution mondiale d’eau potable est causée par la production textile, en raison des produits chimiques utilisés dans les teintures et autres produits de finition (Ministère de la Transition Écologique, 2024). Les impacts sociaux ne sont pas en reste … Souvent délocalisée pour produire à moindre coût, la filière textile pose, entre autres, des problèmes de rémunération des ouvriers, de sécurité au travail et de respect des droits humains.

Face à ces constats, et en parallèle des politiques gouvernementales émergentes, plusieurs initiatives de relocalisation française des filières textiles voient le jour. C’est le cas de la filière laine, notamment au sud de la France. Dans ce contexte, nous avons eu le plaisir de rencontrer Vincent Rozé, associé de la filature Laines du Valgaudemar, située dans les Hautes Alpes. Dès lors, comment (re)développer le potentiel de cette fibre naturelle dans nos territoires, entre enjeux, obstacles et solutions ?

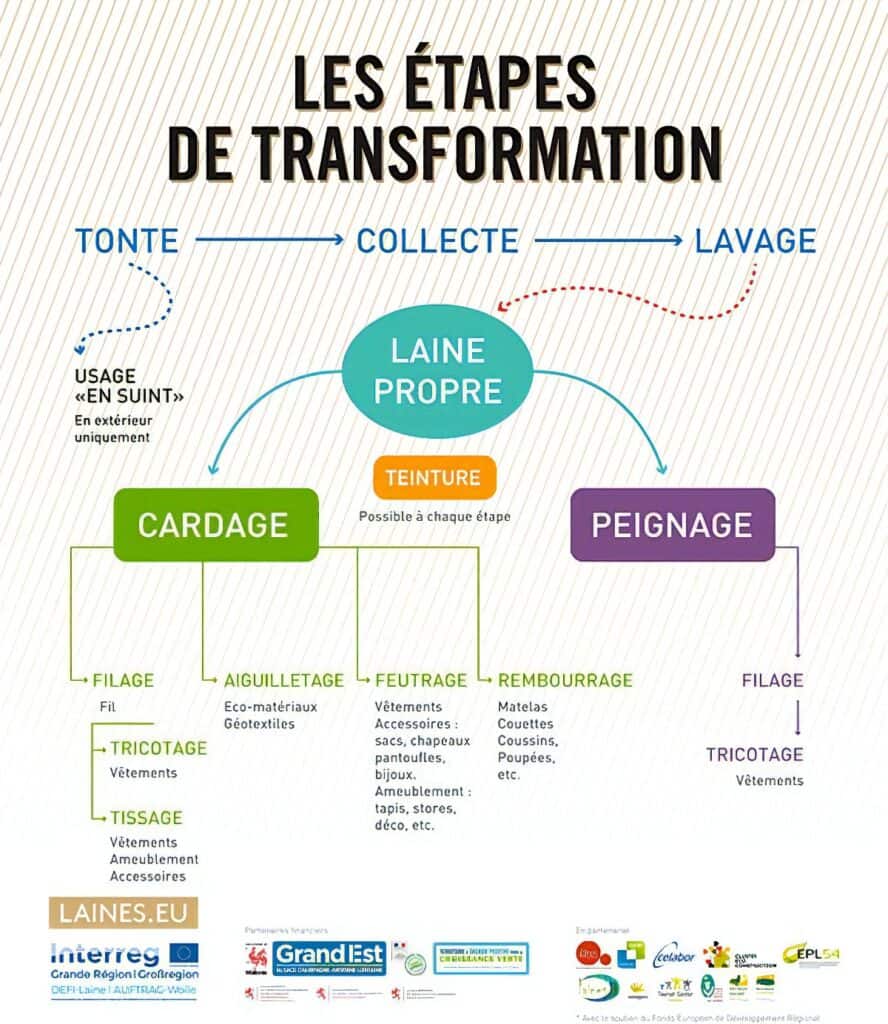

Structuration de la filière laine en Europe – Source : Interreg

Une filière fortement dépendante du commerce extérieur

Tout commence dès l’élevage …

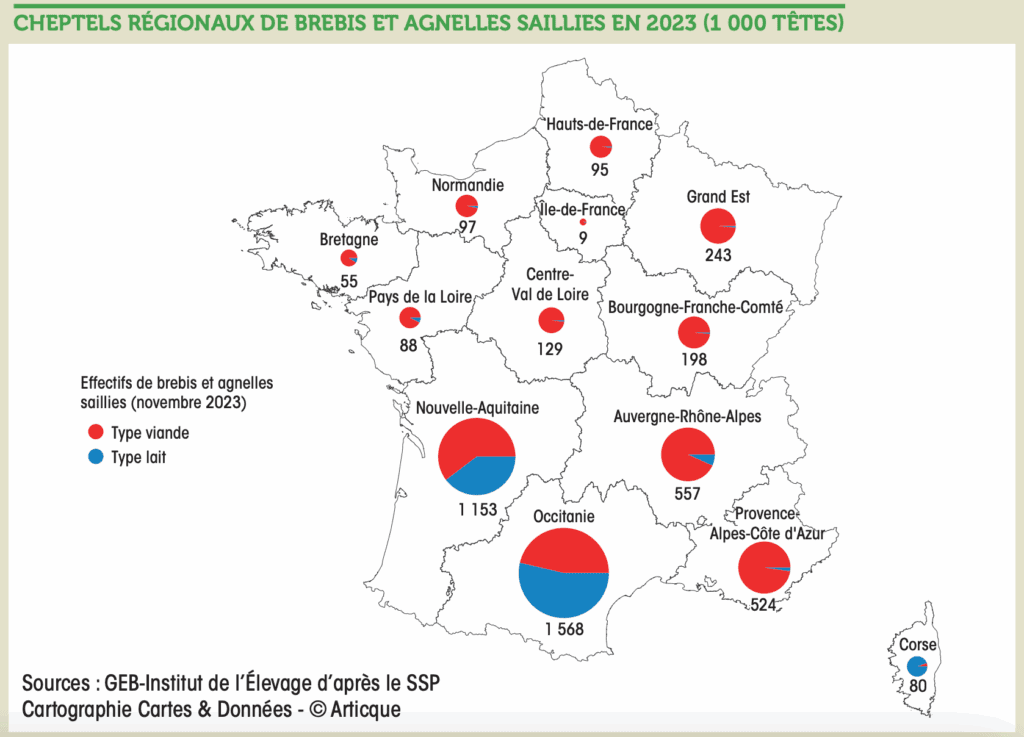

Vue d’ensemble des cheptels ovins en France – Source : Idele

En France, l’élevage ovin est principalement situé dans le sud de la France, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Les troupeaux sont majoritairement élevés pour leur viande mais leur tonte est tout de même indispensable : cette intervention, réalisée au moins une fois par an, permet de garantir le bien-être de l’animal (éviter les risques de parasitisme ou de souffrance face à la chaleur), car contrairement à d’autres animaux, les moutons n’ont pas de phénomène de mue annuelle. C’est donc dans ces régions que l’on retrouve les plus grandes productions de laine brute (“en suint”).

“Sur plus de 10 000 tonnes de matière première produite à l’année dans l’Hexagone, moins de 10% est valorisée sur le territoire national et la plupart, environ 85%, est exportée en Chine.”

Historiquement leader européen en matière d’industrie textile et de valorisation des cuirs, le secteur textile français a commencé à pérécliter à partir de la deuxième moitié du XXème siècle face à l’avènement des fibres synthétiques et de la perte de compétitivité vis-à-vis des pays émergents. Par conséquent, dès les années 1980 les unités de transformation de la laine (et des peaux lainées) qui maillaient l’Hexagone ont disparu les unes après les autres. En 35 ans, le nombre de tanneries-mégisseries a diminué de 89%, passant de 460 en 1982 à moins d’une cinquantaine d’unités aujourd’hui (sources : Conseil National du Cuir, Le Monde). Ce phénomène est identique pour d’autres industries de transformation de produits lainiers. Par exemple : en 1900, une centaine de filatures étaient recensées, notamment dans les bassins industriels, dont 50 à Roubaix, ancienne capitale mondiale de l’industrie lainière (sources : Archives Nationales du Monde du Travail). Aujourd’hui, elles ne sont plus qu’une dizaine à être en exercice et il ne reste plus qu’une station de lavage de laine, située dans la Haute-Loire (Lavage de laines du Gévaudan). Toutefois, ces dernières unités industrielles ne permettent pas d’absorber l’ensemble de la production de laine nationale, qui, pour la plupart, est exportée pour être lavée dans les pays européens limitrophes (ex. Belgique, Italie) ou bien plus loin … comme en Turquie, mais surtout en Chine.

Face au manque de débouchés locaux, les négociants français se sont rapidement tournés vers le marché mondial, où ils ont rencontré des difficultés de commercialisation car les fibres de laine ne correspondaient pas aux standards internationaux requis. Cela a inévitablement résulté en une perte de la valeur de la laine et une baisse du prix d’achat auprès des éleveur.euse.s français.e.s, qui se sont rapidement tourné.e.s vers des races ovines produisant de la viande ou du lait. De nos jours, les grossistes achètent la laine brute à un prix entre 5 et 40 centimes le kilo (source : Reporterre), ce qui ne couvre même pas le prix de tonte de l’animal.

La laine, une fibre d’avenir pour nos territoires

La laine est une fibre naturelle utilisée dans divers domaines, allant du textile (vêtements, literie, ameublement, etc.), au bâtiment (isolation, etc.) ou à l’agriculture (paillage, engrais, etc.), et à raison, car sa composition majoritaire en kératine lui confère de nombreuses propriétés, toutes plus utiles les unes que les autres. Même si quelques variations existent selon l’origine de la laine, ce matériau est souvent caractérisé comme renouvelable (un mouton produit une nouvelle toison chaque année), ignifuge (< 600°C) avec une bonne résistance mécanique et une certaine élasticité. Il s’agit également d’un bon isolant thermique et acoustique, à la fois hygroscopique (absorption jusqu’à 30% de son poids en eau) et peu perméable à l’eau froide. Cependant, malgré ses atouts, la laine soulève certains questionnements, dont la consommation d’eau nécessaire à son traitement, le traitement des mites avec des produits nocifs et les conditions de bien-être animal de certains élevages.

Au-delà de ces aspects techniques, la laine est bien plus qu’une simple matière première, sa production est un levier en faveur de la transition agroécologique et de la valorisation des territoires. Dans les régions où l’élevage ovin est important, comme l’Occitanie ou Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), la mise en place de pratiques extensives telles que le pâturage, le pastoralisme ou la transhumance sont mises en avant (ex. en Occitanie : ¼ des éleveurs herbivores sont des éleveurs pastoraux – Agreste, 2022), tant pour le bien-être des animaux que pour les services écosystémiques rendus : protection des espaces naturels, entretien des paysages et maintien de la biodiversité. Cette approche participe directement à l’économie locale, en créant de nouveaux débouchés pour les éleveur.euse.s et en soutenant les ateliers de transformation locaux, souvent menacés. Par ailleurs, le maintien de filières territoriales permet la transmission et la préservation de savoir-faire artisanaux, éléments essentiels du patrimoine culturel immatériel de certaines régions.

Ligne de production de la Filature Colbert (Aveyron), dont l’initiative a été soutenue par le PNR des Grands Causses et l’ADEME – Source : ADEME

Face à ces constats, le gouvernement s’est emparé du sujet en réalisant une analyse de la filière laine avec la formulation de recommandations pour sa valorisation à l’échelle nationale (Rapport du CGAAER, 2023). Par ailleurs, le collectif Tricolor, association interprofessionnelle, a été mandaté par le Ministère de l’Agriculture en 2024 pour rédiger la “Feuille de Route Nationale pour la Structuration des Filières Laines Françaises” visant à identifier les objectifs stratégiques, les étapes clefs et les mesures concrètes pour les prochaines années. D’autres mesures de soutien à la relocalisation de la filière ont aussi émergé, même si elles restent peu nombreuses. Par exemple, le Fonds vert – Territoires d’industrie en transition écologiques qui favorise les projets structurants de réindustrialisation de nos chaînes de valeur stratégiques a permis de financer un projet de lancement d’une unité de de fabrication d’isolant pour le bâtiment, dont l’objectif est d’atteindre un traitement de 400 tonnes de laine si la filière isolant arrive à se développer.

Sur le terrain, des initiatives de valorisation de la laine voient le jour, qu’elles soient globales, comme Merinos France, et/ou locales comme l’association Laine Rebelle (Alpes Maritimes), la SCIC Laines Paysannes (Ariège) ou la SCOP Ardelaine (Ardèche) pour le textile, ou encore Fertilaine pour la fertilisation des sols. À l’échelle européenne, l’Atelier Laines d’Europe regroupe l’ensemble des initiatives relatives à la relocation territoriale de la filière laine avec 276 adhérents à ce jour, répartis dans 10 pays européens. En plus de ces utilisations de la laine dites “historiques”, d’autres pistes de valorisation sont aussi à l’étude : ex. cosmétique (lanoline), pet-food, compostage.

Comment la relocalisation de la filière laine se traduit-elle dans les territoires ? L’exemple de l’initiative Laines du Valgaudemar

Âgée de 195 ans, la vieille filature Laines du Valgaudemar, créée en 1830, a connu ses heures de gloire avant de souffrir de la concurrence des fibres synthétiques et de la perte de vitesse de l’industrie textile dans les années 1980. Malgré les efforts déployés, elle fermera en 2018 avant d’être rachetée en 2021 par un couple, Marie-Laure Laurent et Julien Laurent, qui souhaitait relancer la fabrication de laine française à tricoter. C’est sous leur impulsion, qu’il a été décidé de s’approvisionner à 100% avec des laines françaises, un positionnement très fort. Aujourd’hui, la filature Laines du Valgaudemar transforme principalement des pelotes de laine à tricoter à partir de laine de mouton, avec un peu d’angora et de mohair. L’année dernière, 5 tonnes de laine ont été transformées avec un objectif de doubler cette quantité d’ici 3 ans.

Pelotes de laine vendues par la filature Laines du Valgaudemar – Source : Laines du Valgaudemar

“Juste pour donner un chiffre : en France, la nourriture fait à peu près 3 000 km pour arriver dans nos assiettes. Les fringues c’est 40 000 km, donc ça veut dire qu’il y a encore du boulot. C’est avec ce genre d’initiatives qu’on peut s’attaquer à ce problème d’un point de vue écologique et de cohérence des flux de matière à l’échelle de la planète pour imaginer un système un peu plus vertueux.”

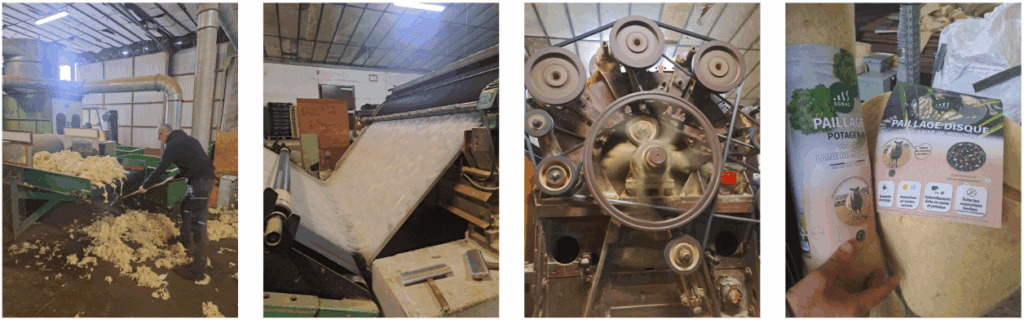

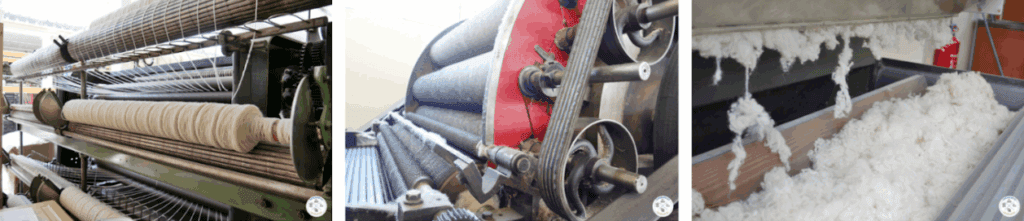

En termes de fonctionnement, la filature passe par un négociant qui collecte la laine dans le quart sud-est de la France afin de la faire peigner et laver à Biella, au nord de l’Italie, l’unité industrielle la plus proche. Après cette première opération, cette laine traitée arrive à la filature dans laquelle une série d’opérations lui sont appliquées : cardage, filage, moulinage, feutrage, … et bientôt teinture, puisqu’un atelier de teinture végétale est prévu pour bientôt. Les principaux clients sont des particuliers et quelques merceries (ex. Maison Tambour, Les Tricoteurs Volants) qui apportent une attention particulière à la qualité de la laine. Ce positionnement de marché leur permet de se différencier de la concurrence auprès des consommateur.rice.s, chez qui un certain engouement se crée depuis quelques années, surtout le jeune public.

Quelques machines de production de la filature Laines du Valgaudemar – Source : Expériences Hautes-Alpes

Récemment, la filature la filature Laines du Valgaudemar a réalisé un partenariat avec Mérilainos, un groupement de 20 éleveur.euse.s pour la promotion de la laine mérinos d’Arles. Celui-ci permet d’assurer une gamme de fils en lien direct avec cette association de producteur.rice.s, sans passer par le négociant. À terme, la filature aimerait s’approvisionner au maximum en direct auprès des éleveur.euse.s. Dans ce cadre, Vincent Rozé travaille avec l’Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADEAR) de l’Isère et des Hautes-Alpes pour monter des formations de sensibilisation des éleveur.euse.s sur le stockage et le traitement de la laine, car il s’est rendu compte du déficit de connaissances à ce sujet.

“Il y a un enjeu de prise de conscience sur l’impact du conditionnement et de la récolte de la laine sur la qualité des productions qui sortent des ateliers de transformation, et ce que cela implique sur le changement des pratiques d’élevage. Nous souhaitons produire des fils dont on est fiers, que ce soit sur l’aspect éthique mais aussi sur la qualité que l’on propose, elle doit satisfaire nos clients.”

Ce premier travail en amont de la filière permet de la relocaliser et d’emmener de la valeur ajoutée dans la production des ateliers, mais aussi chez les éleveurs qui pourront vendre leurs toisons de laine à des prix plus élevés. En aval, un autre levier que la filature aimerait actionner est de pousser plus loin la transformation des produits avec l’installation de machines à tricoter.

“On aimerait ne plus s’arrêter uniquement aux laines à tricoter mais aller jusqu’aux collections de vêtements tricotés pour les valoriser sur place auprès des locaux ou des touristes qui transitent dans notre région chaque année. C’est un bon moyen de mettre en avant nos laines.”

Ainsi, la filature Laines du Valgaudemar, de par son histoire et son activité, permet de créer une nouvelle impulsion de relocalisation de la filière et de valorisation de la laine dans le sud-est de la France. Au-delà de sa mise en avant d’une production locale auprès des consommateur.rice.s, cet atelier participe aussi au soutien à la formation et la sensibilisation des éleveur.euse.s pour une meilleure valorisation économique de leurs toisons. C’est un premier pas essentiel pour permettre la transition de nos systèmes de production agricoles. D’autres défis restent à relever, comme le développement d’une conscience collective pour déterminer les besoins de la filière et mettre des actions efficaces en place. Également, l’implication des pouvoirs publics est primordiale pour reconstruire la filière textile française, de par leurs investissements ou leur soutien politique. Actuellement, la filature Laines du Valgaudemar a été identifiée par le programme Territoire Engagé Transition Écologique impulsé par l’ADEME et espère bientôt être accompagnée financièrement dans l’amélioration de leur outil de travail.

💡 L’avis de FoodBiome ?

Tout comme notre système alimentaire, la production textile a subi de grandes mutations suite à la spécialisation de nos activités et à la délocalisation de nos industries. Ce constat se transpose parfaitement à l’histoire de la filière laine, dont la transmission des savoir-faire et le maintien d’un tissu économique local ont été affectés négativement avec l’avènement des fibres synthétiques et de la mondialisation. Pourtant, en tant que co-produit de l’élevage, la laine est intrinsèquement liée à notre agriculture et présente un fort potentiel de valorisation sur notre territoire. La reprise de la filature Laines du Valgaudemar illustre bien cela, car il s’agit d’une véritable opportunité pour sauver notre patrimoine industriel et pérenniser l’activité lainière de la région. Diversifier les revenus des agriculteur.rice.s, soutenir l’installation d’ateliers de transformation territorialisés, préserver les paysages et favoriser la transmission des connaissances artisanales, … voilà autant d’enjeux portés par cette initiative, qui s’accordent avec notre vision chez FoodBiome de prendre en compte les spécificités territoriales pour construire des solutions adaptées.