Introduction : un système agro-alimentaire défaillant

En 2024, plusieurs organismes spécialisés ont publié des études sur le système agro-alimentaire français, et ce n’est pas réjouissant :

- Les Shifters : Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère

- Le Secours Catholique : L’injuste prix de l’alimentation

- Terre de Liens : Souveraineté alimentaire : un scandale made in France

Leur constat est simple : notre système agro-alimentaire présente de nombreuses défaillances. La première étant basée sur les difficultés du système à ne pas détruire les écosystèmes, les sols, et l’eau, et à produire des aliments sains pour les consommateurs. La seconde, est liée au manque de souveraineté alimentaire permise par le système. Enfin la troisième défaillance, et non des moindres, est liée à l’incapacité du système à nourrir la population.

Alors qu’une partie des Français n’a jamais été aussi demandeuse d’une alimentation de qualité, qui régénère les sols et rémunère dignement les producteurs, la précarité alimentaire bat des records. Notre système doit évoluer afin de permettre de réunir ces deux France.

L’origine des initiatives d’expérimentation autour de la SSA en France

Dans ce contexte particulier, des groupements de citoyens militent pour la mise en place d’une solution innovante, mais basée sur un procédé bien connu en France : la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA dans le reste du texte). Ce concept, théorisé par l’économiste et sociologue Bernard Friot, se concrétise dans différents territoires sous l’impulsion du Collectif pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation (Groupement SSA). Cette revendication se traduit par un socle basé sur trois piliers que sont l’universalité, le conventionnement démocratique, et le financement par cotisation sociale.

En ce début 2025, on décompte une trentaine d’expérimentations déjà en place, une cinquantaine en réflexion. Un projet de loi visant à amplifier les expérimentations autour de la SSA, et ce durant 5 ans, a d’ailleurs été déposé en Novembre 2024 par des députés écologistes (Charles Fournier, Marie Pochon, Boris Tavernier…).

Une sécurité sociale de l’alimentation basée sur les 3 piliers du Régime Social de 1946

Contexte historique du Régime Général de la sécurité sociale (1946)

Le régime général de la sécurité sociale tel qu’on le connaît aujourd’hui est issu de la réforme menée à partir de 1946 par Ambroise Croizat (alors ministre du travail). A cette époque, les travailleurs font face à des situations sociales très inégales selon leurs professions. Les trois branches composant ce que l’on nomme aujourd’hui la sécurité sociale pré-existaient déjà ; soit les retraites, les allocations familiales et les assurance-maladies. Mais elles dépendent des types de professions des travailleurs, de leur branche, de la catégorie du salarié, des risques auxquels ces derniers font face au quotidien… Ce à quoi s’ajoutent les mutuelles et les caisses syndicales et patronales.

Le travail de Croizat a permis de réunir l’ensemble des branches retraite, famille et santé sous une même caisse, nommée Sécurité Sociale. Ce nouveau système unifié visait à remplacer le millefeuille de couvertures existant afin de lui donner plus de résilience et d’indépendance, et de permettre aux caisses de s’équilibrer entre elles. Cependant, le système tel qu’on le connaît aujourd’hui a évolué, notamment lors de la réforme Jeanneney (1967). Cette dernière a de nouveau séparé financièrement les trois composantes du régime social, en créant trois caisses nationales dédiées. Le groupement SSA fait partie des détracteurs de cette réforme qui considèrent qu’elle a dénaturé l’essence du Régime général de 1946, en donnant plus de pouvoir à l’Etat et au patronat en réduisant la part de décision des travailleurs.

Le Groupement SSA se revendique donc du Régime Général de 1946, et se base sur ses trois piliers que sont l’universalité, la conventionné démocratique et le financement par cotisation sociale. Il est essentiel de préciser que le groupement SSA ne prétend pas détenir la solution adaptée à l’ensemble du territoire français pour déployer un système de sécurité sociale de l’alimentation. Que ce soit sur la façon de financer le système, ou de le conventionner, le groupement milite avant tout pour la mise en place de tests dans différents territoires, à différentes échelles et la mise en place de recherche-action.

L’universalité

Le principe d’universalité est de garantir l’accès à la SSA comme étant un droit, peu importe son niveau de vie et sans différenciation de la cotisation des bénéficiaires. Si l’on fait un parallèle avec la carte vitale, les français ont intégré leur droit à consulter un généraliste et de se faire rembourser la consultation, peu importe leur aisance financière. L’idée est d’arriver à la même logique avec le droit à bénéficier d’une carte vitale de l’alimentation.

Le financement à partir d’une cotisation sociale

Plusieurs types de financiarisation de la caisse peuvent être mis en place : les taxes, les impôts, ou les cotisations sociales. Le groupement SSA souhaite privilégier la cotisation plutôt qu’un financement basé sur une taxe ou un impôt, mais se pose tout de même certaines questions : “Quelle assiette de cotisation ? Les salaires ou la valeur ajoutée des entreprises ? Doit-on créer uniquement des cotisations patronales, ou des cotisations salariales sont-elles envisageables également ?” (source : SSA)

Le conventionnement démocratique

Enfin, le dernier pilier est celui du conventionnement démocratique. C’est le fait de choisir collectivement et de façon démocratique quels produits l’on veut rendre solvables grâce à la SSA. Cela revient à déterminer ce que l’on souhaite encourager à produire, comment le transformer, le distribuer, selon quel cahier des charges… Là encore, le groupement n’a pas d’idée arrêtée sur la façon dont l’aspect démocratique du processus devrait s’inscrire à l’échelle nationale, mais explore des façons de faire. “Tirage au sort, vote des décisions, représentation de la société civile et des professionnels, toutes les pistes sont en réflexion !” (source : SSA)

Un zoom sur trois initiatives de SSA en France

Montpellier, l’une des expérimentations pionnières en France

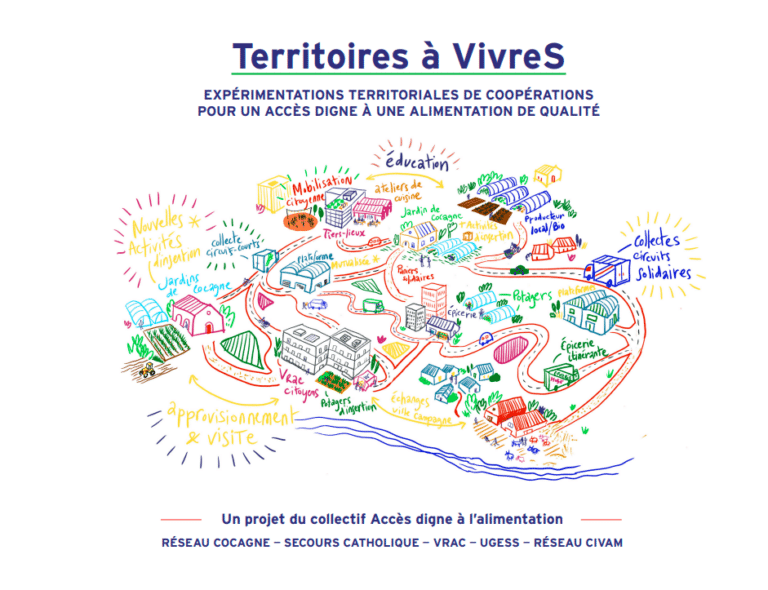

Parmi les expérimentations pionnières en France, se trouvent celles portées par le collectif Territoire à Vivres (TAV), qui est implanté sur 4 territoires : Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse Haute-Garonne. Le collectif se focalise sur le montage d’un dispositif permettant à la fois de lutter contre la précarité alimentaire, de favoriser l’accès à une alimentation de qualité, tout en encourageant le développement d’un système alimentaire territorial plus durable.

La Caisse Alimentaire Commune Montpelliéraine a été inaugurée en février 2023, et s’inscrit dans le projet du Groupement SSA. Elle reprend ses 3 piliers, mais les adapte à sa réalité locale. Par exemple, Montpellier a choisi de redistribuer une rétribution de 100€ dans sa monnaie locale plutôt que les 150€ envisagés par le collectif national. Les cotisations libres à la caisse vont de 1 à 150€. A ses débuts, l’expérimentation regroupait 45 citoyens volontaires, avant d’être ouverte à 400 personnes supplémentaires. En 2025, le projet devrait s’ouvrir à l’intégration de 400 foyers, soit 800 personnes en tout.

L’expérimentation n’a pas encore atteint son équilibre financier, car la proportion de personnes en précarité est plus importante que celle de personnes aisées. Ce déficit dans le budget est compensé à moitié par des fonds publics (Ville de Montpellier, Métropole, Département de l’Hérault, Région Occitanie) et des fonds privés (Fondation Daniel & Nina Carasso, Fondation de France). “On a calculé qu’il faudrait environ 1 100 personnes avec des cotisations de 110 ou 120 euros pour “équilibrer” celles de 300 personnes qui donnent de 1 à 90 euros.” (Source : Reporterre).

Pour ce qui est du conventionnement, Montpellier a mis en place un comité citoyen de l’alimentation (composé de citoyen), qui sert de cadre d’éducation populaire, de citoyenneté et d’empowerment. A côté, il existe trois autres instances :

- collectif de coopération porte le projet d’expérimentation et a conçu le modèle de gouvernance

- conseil scientifique se charge du suivi-évaluation de l’expérimentation, en mettant en place la méthodologie d’enquête et en analysant les résultats collectivement

- comité institutionnel réunit les institutions publiques (qui financent ou non la Caisse) pour réfléchir à l’évolution des politiques alimentaires.

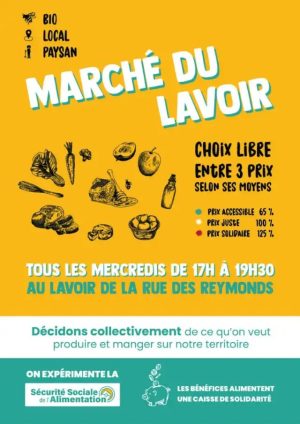

Le marché du lavoir, un premier modèle de caisse commune dans la Drôme

A Dieulefit, un autre type d’expérience a été initié par un groupement de maraîchers, appuyé par la commune et des citoyens. Attristés que leurs productions (notamment biologiques) ne puissent pas profiter à l’ensemble de la population, les producteurs ont décidé de monter un marché solidaire. Une fois par semaine, ils étaient une dizaine à vendre leurs produits à des clients libres de choisir selon 3 prix : accessible (65%), juste (100%) ou solidaire (125%). Durant 2 ans et demi, le modèle a bien fonctionné. Le but de l’opération n’était pas de faire des marges. « L’argent gagné au marché est mutualisé dans une caisse. Seule la partie qui correspond au “prix de revient’’ est reversée aux producteurs. Le prix de revient couvre le coût de production et le salaire que le producteur estime décent. Le reste sert à pérenniser les prix accessibles » (Source : Reporterre). Bien qu’au début la Caisse Commune (indépendante, et autogérée) ne faisait que grandir, elle a finalement atteint une limite. Sauf qu’en cas de déficit, le risque est endossé directement par les producteurs qui ne reçoivent pas de salaire. Souhaitant rester indépendant des subventions, le groupement a choisi de ne pas poursuivre l’expérimentation.

Mais en parallèle, le groupement a lancé un second projet, qui se rapprocherait plus du principe de SSA. L’objectif est donc de passer à un système de cotisation en fonction des revenus en contrepartie d’une somme fixe, de permettre une amplitude horaire plus importante que le permettaient les marchés, et de toucher un spectre de la population encore plus large que ce que les 3 prix permettaient. Le groupement de Dieulefit souhaiterait relever le défi de l’indépendance économique, en ne fonctionnant qu’avec les cotisations et la solidarité locale. Mais aussi avec la solidarité nationale, grâce au Groupement SSA, qui permet une mutualisation d’expériences, ou encore d’outils. La nouvelle caisse doit débuter début 2025.

A Saint-Etienne, un début d’expérimentation réussie

Le projet du CSA (Collectif Solidarité Alimentaire) de Saint-Etienne est issu d’une longue histoire locale pour la lutte contre la précarité et transition agroécologique. Courant 2023, le projet du CSA se structure, pour lancer officiellement leur première opération en janvier 2025. Le DAC (Droit à l’alimentation choisie) est d’une hauteur de 60€. Les cotisations démarrent à 30€, mais ne sont pas plafonnées. L’une des particularités de Saint-Etienne, est qu’une participation en “temps” peut être comptabilisée, permettant de réduire sa contribution financière. L’expérimentation concerne entre 70 et 75 personnes cotisantes, qui ont toutes été intégrées au processus en amont. Le CSA a fait tout un travail de communication auprès des personnes gravitant au sein des structures membres, et faisant le choix de ne pas diffuser au grand public. A l’issue de 6 mois de rencontres organisées avec un listing de gens intéressés, la short-list des participants a finalement été actée.

Les débuts de l’expérimentation sont positifs (le second DAC a été versé en Mars 2025), les chiffres étant au-dessus des prévisions les plus optimistes. Pourtant, c’est l’une des initiatives avec le plus de personnes précaires (28% de la population Stéphanoise est sous le seuil de pauvreté). Mais le collectif est parvenu à ne pas utiliser leur subvention avant le lancement, ayant pour objectif que 80% du DAC soit issu de la cotisation. Même s’il est difficile d’anticiper le montant des futures cotisations, le collectif reste confiant pour la suite.

💡 L’avis de Foodbiome ?

L’un des impacts principaux de l’ensemble des expérimentations autour de la SSA est la restauration du lien alimentation et territoire, qui est également le cœur de mission de Foodbiome. De ce fait, les initiatives territoriales pour la SSA sont tout autant de sujets qui nous intéressent particulièrement. Cette reconnexion passe d’abord par le fait de recréer des liens sociaux entre les urbains et les agriculteurs, que le système actuel éloigne dangereusement. Cet éloignement génère également une perte de lien chez les mangeurs vis-à-vis de leur alimentation. En réponse à ce phénomène, les expérimentations autour de la SSA actionnent des leviers de réappropriation de leur alimentation chez les mangeurs et de favorisation du bien manger. Ce sont également des initiatives de lutte contre la précarité alimentaire, qui concerne de plus en plus de Français. Enfin, le conventionnement permet de flécher des dépenses vers un certain type de production agricole. Et ainsi permettre un rééquilibrage de la répartition de la valeur générée par notre système agro-alimentaire vers l’amont, soit les producteurs.

Selon Bernard Friot, la filière de l’alimentation française représente 250 milliards d’euros (comprenant les biens bruts, les biens élaborés, la distribution, la restauration). L’économiste considère que le budget annuel total que représenterait les 150€ par personne et par mois (enfants compris) envisagé par le collectif pour la SSA s’élève à 120 milliards d’euros (soit 8% de la valeur ajoutée produite en France). Si l’on flèche 80 milliards d’euros afin de solvabiliser l’ensemble des Français (vers des produits conventionnels), cela permet d’investir en plus 40 milliards d’euros dans une transition du système global. Ce qui représente quatre fois le montant des aides annuelles de la PAC. On saisit alors le potentiel que représente cette Sécurité Sociale de l’Alimentation comme levier de transition.

Découvrez d’autres de nos publications :