Hortensia, tulipe ou chrysanthème : les fleurs colorent nos paysages et embaument nos salons. Sous leurs traits délicats, elles incarnent un langage universel et intemporel. Mais avant d’être exposées, qui sait combien de kilomètres ont été parcourus ? Transitant d’un pays à l’autre, elles sont soigneusement préparées pour conserver fraîcheur, éclat et couleur. Aucune trace de leur origine, ni d’insectes ou de champignons, ne peut subsister.

Pourtant, la rose du 14 février a perdu son parfum, et d’étranges pellicules enveloppent ses pétales. Témoin d’un travail forcé, on l’accuse d’empoisonner, et son bilan carbone serait démesuré. Un envers du décors peu florissant… Alors creusons un peu pour connaître la filière des fleurs coupées. A quels défis est-elle confrontée ? Et quelles initiatives émergent pour la rendre vertueuse ?

1- En aval de la filière : des risques invisibles

En octobre 2024, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides reconnaît le lien de causalité entre le cancer d’une jeune fille et la profession de sa mère, fleuriste. Exposée à des bouquets pendant sa grossesse, sa fille décède d’une leucémie à 11 ans. Ce drame survient 8 ans après la publication d’une étude belge menée par Khaoula Toumi à propos de l’impact des fleurs sur celles et ceux qui les manipulent tous les jours. Résultat : sur une trentaine de fleuristes, 111 résidus de pesticides détectés sur les mains et 70 dans les urines, parmi lesquels 56 pesticides et 14 métabolites (issues de pesticides dégradés). Ainsi, en respirant un bouquet on peut s’exposer à un cocktail d’une quarantaine de pesticides.

Les produits phytosanitaires sont utilisés pour lutter contre les nuisibles et les maladies, auxquels s’ajoutent des fertilisants pour pallier le manque de productivité de sols étouffés par des années de monoculture. L’Office hollandais des statistiques indique que les producteurs épandent en moyenne 86 kg/ha/an de pesticides pour des roses, et 100 kg/ha/an pour des bulbes de lys. En comparaison, l’utilisation de pesticides par surface de terres cultivées en 2022 dans le monde était de 2,38 kg/ha/an.

Johanna est fleuriste dans le 19ème arrondissement de Paris. En s’installant en 2019, elle s’interroge sur la démarche qu’elle veut donner à sa boutique Fioretti Paris : “Quand on creuse comment la fleur est cultivée, on découvre une consommation énorme d’engrais, de pesticides, de conservateurs. Et les conditions de travail souvent précaires de la main-d’œuvre me dérangent énormément.” Alors examinons de plus près les défis liés à la production.

2- En amont de la filière : une production aux multiples enjeux

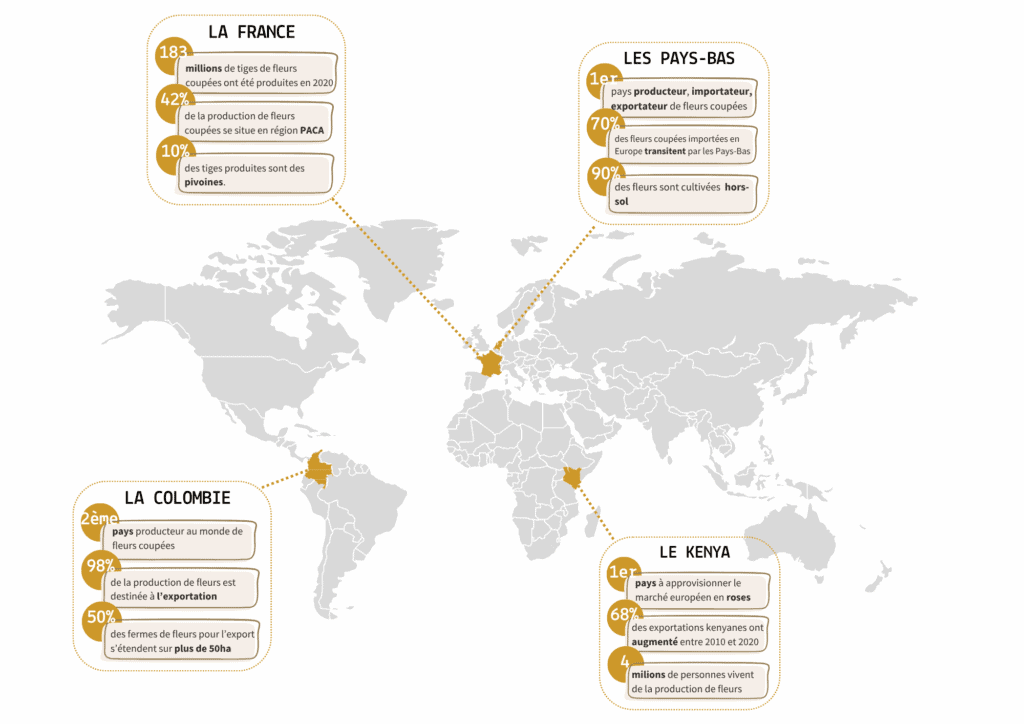

Entre 80 et 85 % des fleurs vendues en France proviennent de l’étranger, parmi lesquelles 82% viennent des Pays-Bas. La filière des fleurs coupées est impliquée dans des flux ultra-mondialisés. Voici quelques chiffres sur des acteurs phares de la filière :

Si 70% des fleurs importées en Europe transitent par les Pays-Bas, c’est via le plus grand marché de fleurs au monde situé dans la banlieue d’Amsterdam. Avec une superficie de 990 000 m2, le Bloemenveiling Aalsmeer recense 12 milliards de fleurs vendues chaque année. Dès 5 heures du matin, des grossistes de toute l’Europe s’empressent de participer à la vente aux enchères. Ainsi, 45 000 transactions sont effectuées par heure. La majorité des fleurs produites en France passent par le marché d’Aalsmeer car le nombre d’acheteurs y est prépondérant.

Au niveau européen, aucune traçabilité n’est exigée pour les fleurs coupées, ce qui compromet la possibilité de connaître leur véritable origine : France, Pays-Bas, Kenya… Ce manque de traçabilité soulève de réelles problématiques environnementales.

→ Aux Pays-Bas, la culture des roses s’effectue majoritairement sous serre ; des serres chauffées en permanence et éclairées par de puissantes ampoules maintenues allumées jusqu’à 20 heures par jour afin de stimuler la croissance des fleurs et d’effacer les contraintes saisonnières. Cette production intensive engendre une consommation énergétique considérable : un bouquet de roses néerlandaises représente 27 kg de CO₂ eq., soit 2,9 fois plus que des roses labellisées Fairtrade cultivées au Kenya transportées par avion, et jusqu’à 21,4 fois plus que des roses kényanes acheminées par bateau. En effet, une production de fleurs proche de l’équateur offre des conditions météorologiques optimales pour la production de fleurs, et le faible coût de la main-d’œuvre rend la filière particulièrement attractive. Cependant, peut-on affirmer que la floriculture kényane soit toute rose ?

→ Contrairement à l’Europe, le Kenya ne dispose pas de réglementations strictes en matière d’utilisation des pesticides, ce qui conduit à une utilisation massive des produits phytosanitaires. Selon l’Office des produits antiparasitaires du Kenya, 247 substances actives sont recensées parmi les produits destinés au végétal, parmi lesquelles 78 ont été interdites en Europe en raison de leurs risques sur la santé. Et contrairement aux produits alimentaires, aucune Limite Maximale de Résidus (LMR) n’est en vigueur pour les fleurs. Ainsi, aucune vérification des limites de résidus n’est nécessaire pour autoriser la commercialisation des fleurs en France.

Au-delà des enjeux environnementaux, la production florale soulève des questions sociales proéminentes. Dans une enquête “Sur Le Front”, Hugo Clément rencontre des producteurs de fleurs en Éthiopie, où l’on observe des employés épandant des pesticides sans protection adéquate, ainsi qu’une pollution alarmante des eaux environnantes.

3- Le mouvement Slow Flower, réponse à une filière ultra-mondialisée

Dans les années 2000 émerge aux Etats-Unis le mouvement Slow Flower invitant les consommateurs à acheter local et de saison, reflet du Slow Food initié 10 ans plus tôt pour repenser l’origine et le mode de production de notre alimentation. Le mouvement s’est essaimé en France : en 2017, Hélène Tacquet fonde le Collectif de la Fleur Française. L’association recense les acteurs de la filière de la fleur coupée, de la production à la vente, engagés pour une relocalisation de la production sur le territoire. Le collectif compte 207 horticulteurs et horticultrices, 269 fleuristes et 5 grossistes, regroupés sur un annuaire en ligne.

Johanna, la fleuriste parisienne présentée en amont, s’est engagée dès son installation au sein du collectif. Elle raconte : “Intégrer le collectif m’a aidée à trouver des producteurs. Aujourd’hui nombreux sont ceux qui vendent des fleurs françaises à Paris, mais peu le font à 100%. Ça demande beaucoup de travail : la fleurette doit être nettoyée et préparée, plus que la fleur de Hollande. Il me faut une journée entière pour préparer mon étal. Ce matin, j’étais à Rungis dès 3h pour choisir les meilleures fleurs, c’est un travail exigeant.”

Au-delà de la dimension locale, le Slow Flower invite à consommer des fleurs de saison. Alors plus possible d’acheter de la rose rouge importée de l’autre bout du monde à la Saint-Valentin ou des pivoines en automne. En achetant de saison, on évite des coûts énergétiques immenses servant entre autres à chauffer des serres. Le Collectif de la Fleur Française met à disposition un calendrier de fleurs de saison pour chaque région de France afin de connaître les bonnes pratiques de consommation.

Et comme le décrit Johanna, vendre uniquement des fleurs de saison cultivées de manière raisonnée est un choix engageant : “Quand j’ai dit que j’allais faire de la fleur française, même mon mari n’y croyait pas. Il a dit : c’est impossible de faire la Saint-Valentin sans rose. Moi j’ai dit : la Saint-Valentin, ce sera sans rose. Et j’ai fait sans rose, c’est faisable.”

Alors comment remplacer la rose symbolique du 14 février ?

Elle répond : “Pour la Saint-Valentin, nous travaillons avec la renoncule qui est bien plus jolie qu’une rose et qui tient plus longtemps. En mars-avril, nous avons narcisses, tulipes et œillets de poètes. Les roses arrivent au mois de mai, avec des fleurettes comme les nigelles et les bleuets ainsi que des fleurs plus grandes : giroflées, pivoines, pois de senteurs…”

L’Union Nationale des Fleuristes (UNF) milite pour indiquer la provenance géographique des fleurs vendues en boutiques. Contrairement aux denrées alimentaires, il n’existe aucune réglementation en vigueur. Néanmoins, les labels de qualité se densifient. Le label Fleurs de France par exemple, créé en 2015 par l’interprofession du végétal Val’Hor, garantit une provenance géographique française, ainsi que le respect de certains critères environnementaux. A cela s’ajoutent d’autres labels, similaires à ce que l’on peut retrouver pour les produits alimentaires : Plante Bleue (équivalent de la certification HVE : Haute Valeur Environnementale), Label rouge, ou encore Agriculture Biologique (AB).

Le label AB exclut l’utilisation de produits chimiques de synthèse et d’OGM. Or certaines espèces comme la rose sont sensibles aux maladies et ravageurs. Les roses des fleuristes sont issues de croisements et de greffages qui ont permis d’obtenir des caractéristiques précises (formes, couleur, tenue) et une homogénéité au sein des fleurs. Cette sélection variétale a réduit leur résistance naturelle aux pathogènes et ravageurs, rendant les traitements phytosanitaires quasiment indispensables.

Alors nous avons souhaité en savoir plus :

4- Une production de roses sans pesticide, c’est possible ?

Partons à la rencontre de la première ferme florale à obtenir le label AB sur des roses en France : Le Chemin des Fleurs. Créée en 2014 dans l’Essonne, cette structure d’insertion sociale, initialement membre du réseau Jardin de Cocagne, a été fondée par Jean-Guy Henckel avec l’ambition de produire des fleurs locales et de les transformer en bouquets, tout en favorisant l’insertion professionnelle, notamment des femmes (qui constituent 70 % de l’équipe).

L’association a repris une ancienne exploitation horticole spécialisée dans la rose, qui comptait 18 000 pieds cultivés . Avant de lancer une production en bio, une étude de faisabilité avait pourtant conclu qu’il était impossible de produire des rosiers en AB sur ces terres.

Carole Bataillard, responsable commerciale et communication à la ferme du Chemin des Fleurs, raconte : « on est passé du stade “on est des fous” à la conviction qu’il fallait repenser les pratiques à la base et adopter des techniques adaptées. Aujourd’hui, nous avons des variétés qui tiennent très bien et plus de 7 000 rosiers, c’est super encourageant ».

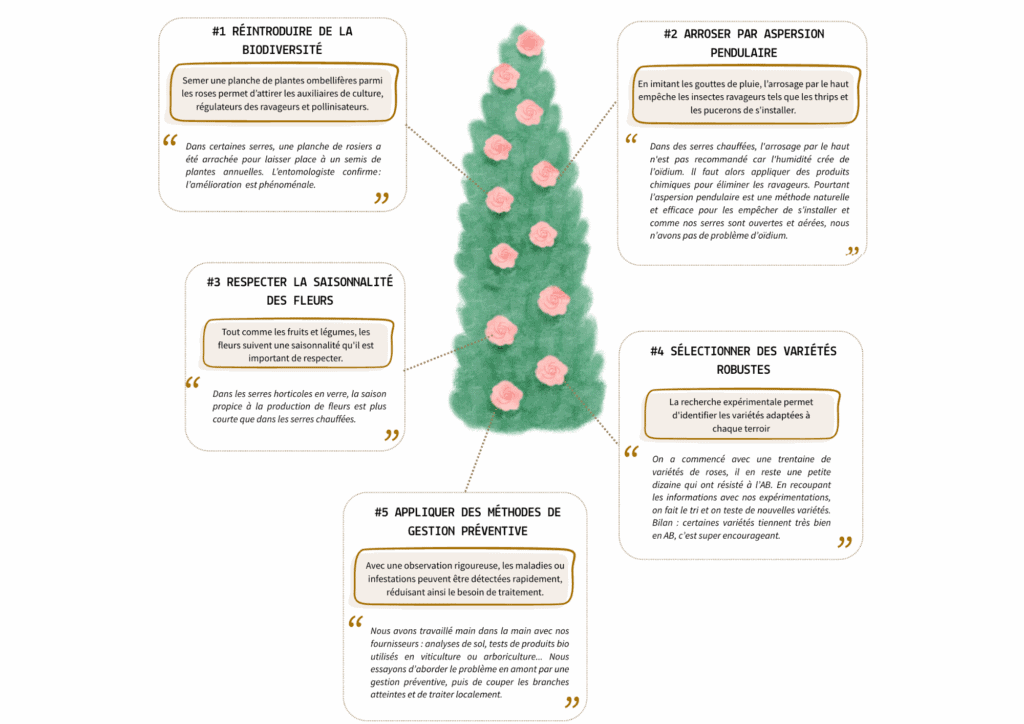

Avec des années de recherche appliquée mêlant des techniques agronomiques inspirées des modèles de viticulture et d’arboriculture, le Chemin des Fleurs est pionnière en la matière. Carole Bataillard nous partage certains enseignements pour assurer une production de roses sans produits de synthèse :

En 2018, Le Chemin des Fleurs fait partie de la vingtaine de producteurs de fleurs coupées sur la région francilienne. Or la région d’Île-de-France est historiquement connue pour sa production de roses : au début du XXème siècle, le nombre de rosiers cultivés est estimé à 12 millions. Il existait même un “train des roses” qui acheminait la production vers le centre de Paris.

Aujourd’hui, 90 % de la production francilienne est vendue à l’échelle régionale, soit à moins de 200 km du lieu de production. Cette caractéristique s’explique par la présence du marché de Rungis, débouché privilégié pour la production florale.

Nous avons rencontré Hortense Harang, fondatrice de Fleurs d’ici, la première marque de fleurs locales et de saison créée en 2017. Elle explique : “Logistiquement à Paris, proposer des fleurs locales c’est possible grâce au marché de Rungis et son carreau des producteurs. Mais à la campagne, il n’y a pas de MIN (Marché d’Intérêt National) alors c’est plus simple de s’approvisionner auprès de grossistes hollandais qui livrent des fleurs importées du bout du monde. Les fleurs locales, moins traitées, résistent peu au transport.”

5- Construire des circuits de proximité

“Les fleurs, c’est avant tout une histoire de logistique” , relève Hortense Harang. C’est pourquoi Fleurs d’ici s’est fixé pour objectif de relocaliser la production de fleurs en France : “Ce qu’on a essayé de faire, c’est de permettre aux fleuristes partout en France de pouvoir s’approvisionner en fleurs locales pour faire réellement basculer la filière.” Pour cela, il faut « passer à l’échelle des circuits courts en créant des mini-Rungis locaux. »

Le défi consiste à orchestrer des flux, à l’image d’un “Blablacar” des produits, en mutualisant les ressources pour connecter les floriculteurs et floricultrices aux fleuristes d’un même bassin géographique. Hortense Harang a ainsi développé une plateforme qui coordonne l’ensemble de la chaîne logistique, financière et administrative, en s’appuyant sur le digital.

Cependant, le modèle d’approvisionnement des fleuristes en fleurs locales n’a pas pu se pérenniser faute d’investissements suffisants. Comme le souligne Hortense Harang, « dans les zones urbaines denses, la rentabilité est plus facile à atteindre, mais dans les zones rurales, il est difficile d’assurer un camion en tournée sans pertes financières. Ce type de projet nécessite du temps et un investissement conséquent. » Si le projet devait être relancé, il viserait plutôt à mutualiser les flux de la production florale avec ceux du secteur alimentaire, afin d’optimiser les coûts et la logistique.

💡 L’avis de FoodBiome

La filière des fleurs coupées est aujourd’hui reflet d’un modèle agro-industriel mondialisé qui gagnerait à évoluer vers un système plus ancré localement.

Le mouvement Slow Flower, dans la lignée du Slow Food, nous invite à repenser notre manière de consommer des fleurs. Comme pour les fruits et légumes, la filière des fleurs peut se reconnecter au territoire à travers trois leviers :

- Remettre de la saisonnalité dans les productions florales,

- Valoriser les variétés locales, reflets d’un terroir, d’une géographie particulière,

- Limiter l’usage de pesticides et autres traitements, grâce à une distribution de proximité.

En fin de compte, pour les fleurs comme pour notre alimentation, il s’agit d’éveiller l’imaginaire des consommateurs en racontant l’histoire des fleurs enracinées dans leur terroir, et leur parcours jusqu’à l’étal des fleuristes.

Pour approfondir le sujet :

- Mandard, S. (2024, 11 octobre). Les fleuristes, victimes ignorées des pesticides : « Si l’on m’avait mise en garde, ma fille serait encore là » . Le Monde.

- Zarachowicz, W. (2020, 8 décembre). “La fleur est le végétal le plus gourmand en eau et en pesticides”. Télérama.

- France Inter (2024, 9 octobre). Leur fille en est morte : des parents dénoncent le scandale de l’exposition aux pesticides dans les fleurs. France Inter.

- Union Nationale des Fleuristes (2023). Livre Blanc de la Traçabilité de la fleur coupée.

- Futur désirable – Le média Désirée. Enquêtes filière.