Entretien avec Marie-Anne Robert-Kerbrat, conseillère technique développement durable et auparavant directrice de cabinet auprès du maire de Limoges

Voilà plusieurs années que les cultures légumières ont investi Limoges, maintenant première ville française de plus de 100.000 habitants en régie maraîchère complète. Après avoir fait de l’autonomie alimentaire l’une de ses priorités, la commune a dit adieu à son statut de Ville Fleurie pour mieux se muer en Ville Nourricière. Afin de se donner les moyens de ses ambitions, elle a abandonné les fleurissements au profit des légumes, dont certains sont cultivés en plein centre-ville. L’activité de maraîchage a commencé en mai 2020 par une expérimentation sur 800m2 et représente aujourd’hui 10 ha de surface cultivée, répartie sur les sites de La Vergne, La Deliade et Moulin Rabaud, à la fois en pleine terre, sous serres et sous tunnels. En 2024, la ville a récolté 47 variétés de produits et distribué gratuitement 21 tonnes de légumes à ses habitants.

Bonjour Marie-Anne, pouvez-vous nous présenter le projet Ville Nourricière ?

Ce projet a pour ambition de mettre la question de l’alimentation de qualité au cœur de la vie des gens, d’où l’idée de remplacer nos fleurs par des cultures de légumes. Aujourd’hui, quand les Limougeauds vont dans les espaces publics, ils voient des légumes et des arbres fruitiers partout, y compris sur le square qui est devant l’Hôtel de ville !

Au départ, la Ville Nourricière a été pensée avec une dimension de régie alimentaire. Durant le mandat 2014-2020, nous avions développé un premier Plan Alimentaire Territorial au sein de la communauté d’agglomération de Limoges et voulions monter une ceinture maraîchère. L’idée était de faire de la production locale de légumes. J’avais auparavant beaucoup travaillé sur l’introduction du bio dans les cantines et je pensais naïvement que ça allait permettre de donner un marché à ces produits.

Rendez-vous compte, en arrivant à Limoges, j’ai constaté qu’à peine 3% des légumes mangés dans les cantines étaient locaux, sans même parler du bio. Le vivier maraîcher s’était complètement asséché et il y avait très peu de fournisseurs de légumes.

Pour remédier au problème, nous avons d’abord cherché à contractualiser avec des agriculteurs mais ils n’étaient pas intéressés par une production adaptée aux cantines, très tournée patate, carotte et salade. Faire plein de références et vendre au marché ou en paniers était pour eux un meilleur modèle économique.

Finalement, nous avons créé une coopérative multi-acteurs (SCIC) et nous avons créé une espace test pouvant accueillir trois maraîchers avec des conditions extrêmement favorables mais le recrutement a été étonnamment difficile.

Comment êtes-vous parvenus à surmonter ces obstacles et mûrir le projet ?

C’est une question de potentiel et de volonté politique affirmée : nous avions des terrains, du personnel et la mairie était mobilisée depuis 2014 sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens, en particulier dans les crèches, les maternelles et les écoles, où s’opérait déjà une éducation au goût. L’idée d’une régie alimentaire est donc arrivée naturellement.

Parallèlement, avec le succès des jardins familiaux durant le Covid – un modèle pourtant à bout de souffle quelques temps plus tôt – nous avons dû faire face à une liste d’attente de Limougeauds qui voulaient cultiver. Par conséquent, nous avons multiplié ces jardins avant de les reprendre en régie.

Il se trouve que le maire avait révisé son PLU bien avant la loi Zéro Artificialisation Nette en déclassant 700 ha sur la commune, ce qui est colossal. Il s’agissait de réserves foncières publiques et privées initialement consacrées à la construction de lotissements mais finalement converties en espaces agricoles ou naturels. Parmi elles, un certain nombre appartenait à la ville et disposait d’un accès à l’eau. Ça a été un deuxième facteur.

En complément, la commune disposait d’une direction espaces verts très bien pourvue. C’est finalement ce qui nous a permis de convertir des postes vers le maraîchage en abandonnant complètement les fleurissements dans l’espace public au profit des légumes et des arbres fruitiers. Mais nous n’avons pas abandonné le côté esthétique pour autant !

Par quels moyens avez-vous suscité l’adhésion des Limougeauds ?

Lorsque nous avons décidé de reconvertir nos horticulteurs au maraîchage, c’était osé ! Susciter l’adhésion des habitants était donc essentiel, déjà rien que pour dépasser les résistances en interne. Vous savez, quand on veut mettre en œuvre un projet d’ampleur dans une grosse machine comme la ville de Limoges, qui a 3000 salariés, il faut que la volonté politique soit fermement marquée. Il ne faut pas que ce soit de l’à peu près, mais lister clairement les orientations.

Ceci dit, nous n’avons pas lancé de campagne de communication particulière pour dire aux gens de manger des légumes. Nous servons toutefois 5800 repas par jour avec nos produits ! Nous les donnons un peu partout, dans les crèches, les écoles, mais aussi les EHPAD et les centres sociaux… Nous touchons les gens comme ça. Nous avons aussi une épicerie sociale, solidaire et éducative. À la fin du mandat nous devrions fournir l’ensemble de la restauration collective. Et évidemment, en toute objectivité, les mangeurs trouvent que nos légumes sont meilleurs que ceux du supermarché.

En plus de ça, puisque les chefs cuisiniers ont besoin de produits un minimum calibrés, nous faisons une distribution de légumes gratuite tous les trois mois dans divers quartiers, en fonction des surplus.

La première fois, c’était un 11 décembre et nous proposions du fenouil, des radis noirs, des patates et de la salade. Entre le froid et l’incrédulité des gens vis-à-vis de la gratuité de nos produits, les habitants ne se bousculaient pas encore. Les queues sont maintenant interminables et les Limougeauds sont très contents ! D’ailleurs, tout le monde est bienvenu, des foyers en difficultés aux seniors des quartiers plus aisés, nous n’avons pas cherché à critériser nos dons. Finalement, c’est une opération politique géniale !

Comment jugez-vous les résultats de ce programme ?

Je dirais qu’ils sont très satisfaisants. Nous avons commencé en 2020 avec 1 ha en maraîchage pour atteindre 10 ha cet été, avec un objectif final de 15 ha en tout. Cette cible est atteignable mais les surfaces actuelles sont déjà énormes, et c’est sans compter nos arbres fruitiers qui vont commencer à donner dans quelques années. D’ailleurs, nos cultures sont sans pesticides, en cours de labellisation bio et arrosées intégralement avec de l’eau récupérée dans le cadre de notre plan Eau Durable.

La Ville a réalisé plusieurs autres projets de développement durable d’ampleur, qui peuvent être qualifiés de succès, mais ils ne procurent pas le même degré de satisfaction. Il y a quelque chose de différent quand nous parlons de nourriture, parce que nous parlons de nature, d’authenticité, d’éveil au goût, de résilience et de souveraineté alimentaire. Il y a quelque chose avec la nourriture qui est plus fort que quand on se dit “c’est génial, on a fait 58 MW de photovoltaïque en 2 ans” !

Ce rapport particulier à l’alimentation s’est fortement ressenti parmi la population durant le projet parce que le légume fait davantage parler de lui que la fleur. Le projet suscite un lien social qui m’a vraiment marqué. Les gens ne s’arrêtent pas dans la rue pour discuter de la taille des géraniums mais quand ce qui est planté se mange, tout le monde a un avis. Et les anecdotes sont légion, je pense par exemple à deux grands-pères que j’ai rencontré à de nombreuses reprises sur les bancs en porcelaine devant la mairie. Ils m’ont expliqué qu’ils ne vivent pas dans la même résidence mais qu’ils se retrouvent quotidiennement pour surveiller la croissance des plantes, et ils ne se retiennent pas pour passer au peigne fin le travail des agents !

Nous avons maintenant le droit de savourer la réussite d’une initiative d’envergure arrivée à maturité mais il s’agit aussi de convaincre d’autres collectivités de faire de même. À l’échelle du temps électoral, l’obsession des maires est d’inaugurer des projets avant la fin de leur mandat et, aujourd’hui, nous avons la preuve qu’une ville nourricière est possible en un mandat municipal.

Quelles sont d’après vous les clefs de la réussite d’un projet alimentaire communal ?

En fait, il faut faire du sur-mesure et s’adapter au potentiel de chaque ville. Toutes les communes n’ont pas nécessairement de foncier, de masse salariale confortable, ou d’accès à l’eau, par exemple. Certaines ont déjà mis en place des systèmes spécifiques comme la contractualisation de maraîchers locaux, auquel cas le passage en régie municipale n’a pas le même intérêt. L’important c’est de regarder quelles sont les forces de la collectivité.

Après, il est toujours intéressant d’interroger la question de la sortie des pesticides, de l’autonomie et de la diversité alimentaire. La plupart des collectivités se porte quand même plutôt bien et ces objectifs sont atteignables. Mais ça signifie des projets radicaux avec des changements clairs de priorités. Durant ces dernières années de décentralisation, on a vu fleurir des stades, des salles polyvalentes, des salles de spectacles… On a pu voir apparaître des dircom ou des dircab y compris dans de toutes petites villes. Recentrer les priorités en termes de masse salariale me paraît donc être une bonne idée.

Une fois que l’on a identifié les lignes de forces de sa collectivité, il faut ensuite se demander ce que l’on peut faire gratuitement puis utiliser au maximum les compétences disponibles en interne. Mais dans tous les cas, il faut que le projet soit radical, clairement énoncé et mettre les moyens pour faire la bascule. La demi-mesure ne fonctionne pas car tout choix implique sacrifice. Il n’est pas possible de faire coexister des modèles antagonistes. Pour nous, il a fallu choisir entre fleurissements et approvisionnements des cantines en légumes bio locaux. Limoges récolte aujourd’hui les fruits de cette décision, à nous maintenant d’en faire profiter d’autres collectivités.

L’avis de FoodBiome :

L’exemple Limougeaud témoigne du potentiel que représente le mandat municipal pour opérer des changements de fond dans la relocalisation des chaînes alimentaires, y compris dans les grandes villes. Bien que les maires ne soient pas tout puissants dans la destinée de leurs bassins agricoles et que la coopération d’acteurs partageant un même territoire reste incontournable tout au long de la chaîne alimentaire, Limoges prouve qu’allier pragmatisme et créativité permet à des projets ambitieux de porter leurs fruits en l’espace de quelques années seulement.

Découvrez d’autres de nos publications :

L’agriculture urbaine : recréer du lien entre les citadins et le vivant

La ferme urbaine du Trichon : penser et créer une ville organique

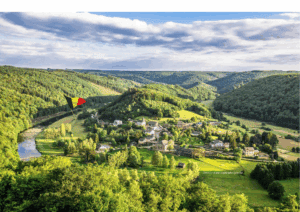

La Ceinture Verte réimplante du maraichage en périphérie des villes

L’Agri-parc d’Auzeville : un pôle dédié à l’agriculture durable en bordure de Toulouse