Dans les années 50, la France entreprend de moderniser ses infrastructures de distribution alimentaire, alors dispersées et peu efficaces. L’idée de regrouper les transactions alimentaires au sein de plateformes appelées Marché d’Intérêt National (MIN) émerge. Ces marchés, imaginés comme des espaces logistiques dédiés au commerce de gros, visaient à regrouper les acteurs de la chaîne alimentaire pour optimiser les coûts de distribution et améliorer la gestion des stocks. La création des MIN est officialisée par la loi du 29 novembre 1964 sous Charles de Gaulle.

Les MIN ont rapidement eu un impact significatif sur l’approvisionnement alimentaire en France. Mais, dans les années 1980, l’émergence des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), ainsi que le développement de l’agroindustrie autour de filières spécialisées les a mis en difficulté. Les GMS ont développé leurs propres circuits logistiques, et ont réduit leur dépendance vis-à-vis des MIN, qui ont par conséquent perdu une partie de leur pouvoir dans la chaîne de valeur.

Aujourd’hui, bien que leur rôle ait diminué, les MIN génèrent encore un chiffre d’affaires global d’environ 40 milliards d’euros par an et soutiennent des milliers d’emplois. Le MIN de Rungis, par exemple, couvre 232 hectares, accueille près de 12 000 entreprises, avec un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 9 milliards d’euros. Les MIN continuent d’être un pilier dans l’approvisionnement des produits frais pour les restaurateurs et certains segments des GMS.

Il existe actuellement 26 marchés de gros, différant par leur statut juridique et leur gouvernance (privé ou public/privé). C’est un maillage précieux sur lequel il est indispensable de ré-investir pour motoriser le développement des circuits alimentaires de proximité, et reconnecter les bassins de production agricoles aux bassins de consommation.

#3 — 4 leviers pour faire des MIN les acteurs pivots dans la relocalisation des chaînes alimentaires

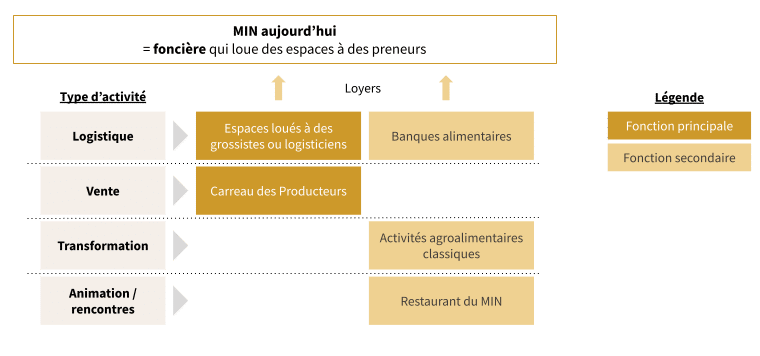

Aujourd’hui, les MIN aujourd’hui fonctionnent principalement comme des foncières louant des m² à des locataires, que ce soit pour de la logistique, des grossistes ou des activités plus classiques de carreau de producteurs, comme illustré sur le schéma suivant. Ils accueillent parfois des activités secondaires (ex : banques alimentaires, transformation agroalimentaire).

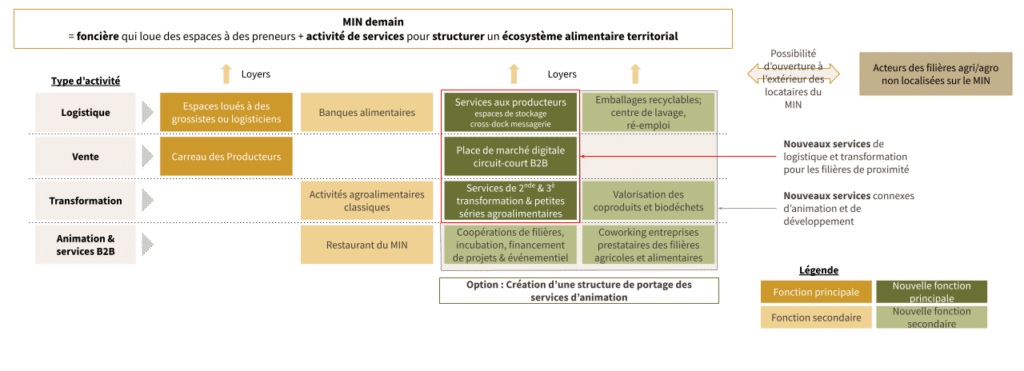

Demain, pour se replacer au centre du jeu sur le développement de filières alimentaires de proximité, les MIN pourront actionner 4 leviers. Nous les décryptons pour vous ci-dessous :

Levier #1 — La nécessité de développer une plateforme de massification logistique des circuits-courts.

Le MIN de demain doit s’affirmer comme le point de livraison évident pour tous les producteurs du bassin agricole proche, et engagés en vente directe. Il s’agit de massifier l’amont de la chaîne, pour faciliter la livraison en aval vers la ville ensuite. En complément, cette plateforme de massification proposera un service de logistique optimisé et intelligent pour permettre un transport du dernier kilomètre moins coûteux et moins polluant. Toujours sur la logistique, pourront être proposés des services connexes dédiés au réemploi et à l’économie circulaire (ex : centres de lavages, caisses consignées, etc.) ainsi qu’à l’hébergement des Banques Alimentaires.

Levier #2 — Développer les ventes des producteurs grâce à des services d’aide à la commercialisation (ex : place de marché digitalisée dédiée aux produits locaux, rencontres thématiques)

Pour soutenir le développement commercial des producteurs livrant le MIN, ce dernier mettra à disposition une place de marché digitale dédiée aux produits locaux permettant :

- aux producteurs de mettre à disposition leur catalogue produits, prix et stocks en temps réel ;

- et aux clients (grossistes, restauration, détaillants) de commander et de se faire livrer directement, notamment grâce au service de massification et de logistique évoqué ci-dessus

Également, seront proposés des moment d’animation et de rencontre thématiques entre producteurs et clients professionnels, pour accélérer la mise en relation amont-aval.

Levier #3 – Développer des activités de transformation adaptées aux marchés locaux et aux producteurs n’ayant pas les capacités de transformation

En tant qu’activateur des circuits de proximité de son territoire, le MIN ddéveloppera des activités de 2è et 3è transformation adaptées aux besoins des producteurs n’ayant pas les outils de transformation requis. Des ateliers simples et diversifiés seront mis en œuvre comme par exemple : légumerie, conserverie, surgélation, pasteurisation, jus, découpe et transformation carnée chaude et froide. Différentes tailles d’outils sont à prévoir selon la taille du bassin de production, pour assurer la diversité de débouchés : moyenne série mais aussi petite série pour la vente à la ferme de producteurs.

Levier #4 – Développer une offre tertiaire d’incubation, d’accompagnement et d’événementiel s’adressant à l’ensemble des acteurs de l’alimentation

Pour que les MIN deviennent une plateforme incontournable de la chaîne alimentaire de proximité, ils proposeront également une offre tertiaire et événementielle capable de s’adresser à l’ensemble des acteurs professionnels de l’alimentation. Le but : structurer et animer des projets coopératifs regroupant acteurs des filières (coopératives, grossistes, restaurateurs), producteurs, associations, entrepreneurs.

Cela est nécessaire notamment pour expérimenter des innovations sectorielles nécessitant une forte coopération, comme le sujet de la mutualisation des emballages alimentaires consignés par exemple. Au-delà d’accueillir des entreprises externes lors de projets coopératifs ponctuels, le MIN pourrait aller plus loin en hébergeant, accompagnant et finançant des startups et/ou prestataires de services engagées dans la structuration des filières agricoles et alimentaires.

Enfin, les MIN pourraient s’ouvrir partiellement au public à travers des activités de formation et pédagogie, ainsi qu’une offre de restauration accessible et engagée permettant de sensibiliser les citoyens au rôle des MIN dans l’approvisionnement des territoires.

L’avis de Foodbiome :

Nous sommes convaincus plus que jamais de l’utilité des MIN et marchés de gros dans le soutien au développement des circuits alimentaires de proximité. Ces outils parfois vieillissants, mais encore fortement utilisés par les grossistes, les détaillants et la restauration, doivent se réinventer pour retrouver leur place d’orchestrateur d’une chaîne alimentaire de proximité, devenir LE point de rencontre entre acteurs des filières alimentaires locales. Cela nécessite d’imaginer des nouveaux modèles de services pour les MIN, et de penser leur déploiement dans une logique de réseau distribué et coopératif à l’échelle nationale mutualisant des outils, des méthodes, du financement.

Pour en parler, n’hésitez pas à nous écrire à contact@foodbiome.fr

Découvrez d’autres de nos publications :

Comment redynamiser les carreaux de producteurs ? Retour du MIN de Toulouse

4 parti-pris de rupture pour imaginer l’industrie agro-alimentaire du futur