Dans le cadre de cet article, plusieurs entretiens ont été menés avec : Safer Occitanie, Le Printemps des Terres, Chambre d’Agriculture du Var, Terre de Liens, Métropole de Lyon, Un Plus Bio

Depuis 1950, la part de la superficie agricole utilisée (SAU) de la France métropolitaine a diminué de 11%, soit 5,5 millions d’hectares (Chambre d’Agriculture, 2025). Ce recul s’est fait au bénéfice de deux espaces : les zones artificialisées et les espaces boisés. Aujourd’hui, 5,8 millions d’hectares sont artificialisés en France, un chiffre qui a doublé entre 2000 et 2020 (Terre de Liens, 2022). Dans ce contexte, la reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Sur le territoire métropolitain, les surfaces en friche étaient estimées à 2,5 millions d’hectares en 2023, soit presque 10 % de la SAU (Ministère de l’Agriculture, 2023). Avec une surface d’environ 150 000 ha (Cerema, 2022), les friches industrielles (anciens logements, bureaux, commerces, usines, etc.) font déjà l’objet d’une opération de recyclage des friches et de transformation du foncier déjà artificialisé dans le cadre du plan relance de 2022, en accord avec la stratégie nationale de “Zéro Artificialisation Nette” (ZAN) à l’horizon 2050.

Pour ce qui est des friches agricoles, la surface de terres agricoles abandonnées est évaluée à plus de 20 000 ha chaque année (Ministère de l’Agriculture, 2023). Il n’y a toutefois pas de cadre politique ou réglementaire à l’échelle nationale qui incite à leur réhabilitation même si certains outils fonciers de protection des espaces agricoles existent déjà : ex. plan local d’urbanisme (PLU), périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PENAP, ENAP ou PAEN), zone agricole protégée (ZAP). La (re)mobilisation du foncier agricole présente pourtant de nombreux intérêts pour les territoires en répondant à plusieurs enjeux comme la perte de terres agricoles, la difficulté d’installation des agriculteur.rice.s, la relocalisation de nos chaînes alimentaires, la biodiversité et la gestion du risque incendie.

Ainsi, dans ce contexte de tension foncière dans les zones périurbaines et agricoles, plusieurs régions, départements, métropoles, agglomérations, intercommunalités ou communes se sont saisies du sujet en évaluant le potentiel agricole non exploité de leur territoire afin qu’il soit (re)mobilisé pour l’agriculture !

478 hectares de friches agricoles ont été identifiés dans une étude commandée par le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Lorient. Ces hectares reconquis seront destinés à l’installation ou à l’agrandissement d’exploitations maraîchères et pourraient servir de “compensation agricole” pour les collectivités – Sources : Audélor, France Bleu.

Mais c’est quoi une friche agricole ?

Selon le Code de l’urbanisme (Article L111-26), la friche se définit comme “tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables”. En termes de temporalité et de spatialisation, l’INSEE considère un espace comme friche s’il a une surface de plus de 2 000 m² et a été abandonné depuis plus de 2 ans.

La friche constitue donc un état transitoire ou temporaire puisqu’elle peut (re)devenir un espace naturel (forêt, prairie, etc.) ou être cultivée / bâtie à nouveau. Le type de friche est souvent défini selon l’ancien type d’exploitation, par exemple il existe :

- Les friches urbaines : il s’agit souvent de zones abritant d’anciens quartiers commerciaux, culturels, résidentiels, militaires ou des bâtiments publics (ex. hôpital). Exemple de réhabilitation : voir notre article sur la ferme urbaine du Trichon.

- Les friches industrielles : il s’agit d’anciennes zones industrielles dont les activités ont été démantelées ou non. Exemple de réhabilitation : le projet du tiers-lieux “La Forge”.

- Les friches naturelles : il s’agit de tout espace non-bâti laissé à l’abandon.

Les friches dites “agricoles” appartiennent à cette dernière catégorie. Ce terme est utilisé pour parler des espaces anciennement dédiés aux cultures et à l’élevage, et sont plus ou moins comptabilisés dans la SAU nationale. Selon le Ministère de l’Agriculture, les terres agricoles (privées ou publiques) abandonnées, délaissées, sans usage, ou en friche correspondent à des terres agricoles non utilisées, à l’exception des forêts, non urbanisées, sans valorisation ou finalité – sont inclues les terres incultes ou sous-exploitées et les biens vacants sans maîtres.

La déprise agricole, principale cause de l’apparition des friches agricoles

La notion de “déprise agricole” désigne le recul des terres cultivées ou d’élevage, suite à un abandon définitif ou de longue durée des parcelles agricoles sur un territoire. Ce phénomène est lié à divers facteurs qu’ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, entre autres il y a :

- L’abandon de certaines parcelles suite à la cessation de l’activité agricole sur l’exploitation, cela peut être causé par un manque de rentabilité de la production, le vieillissement des agriculteur.rice.s et l’absence de reprise de la ferme.

- Le manque d’accessibilité de certains espaces qui sont donc moins mécanisables ou productifs.

- La forte pression foncière, entraînant des effets de spéculation sur les espaces agricoles qui cessent ainsi d’être exploités.

- Le prix des terres qui rend difficile l’installation de jeunes agriculteur.rice.s.

Revalorisation des friches agricoles, une diversité d’outils à différentes échelles

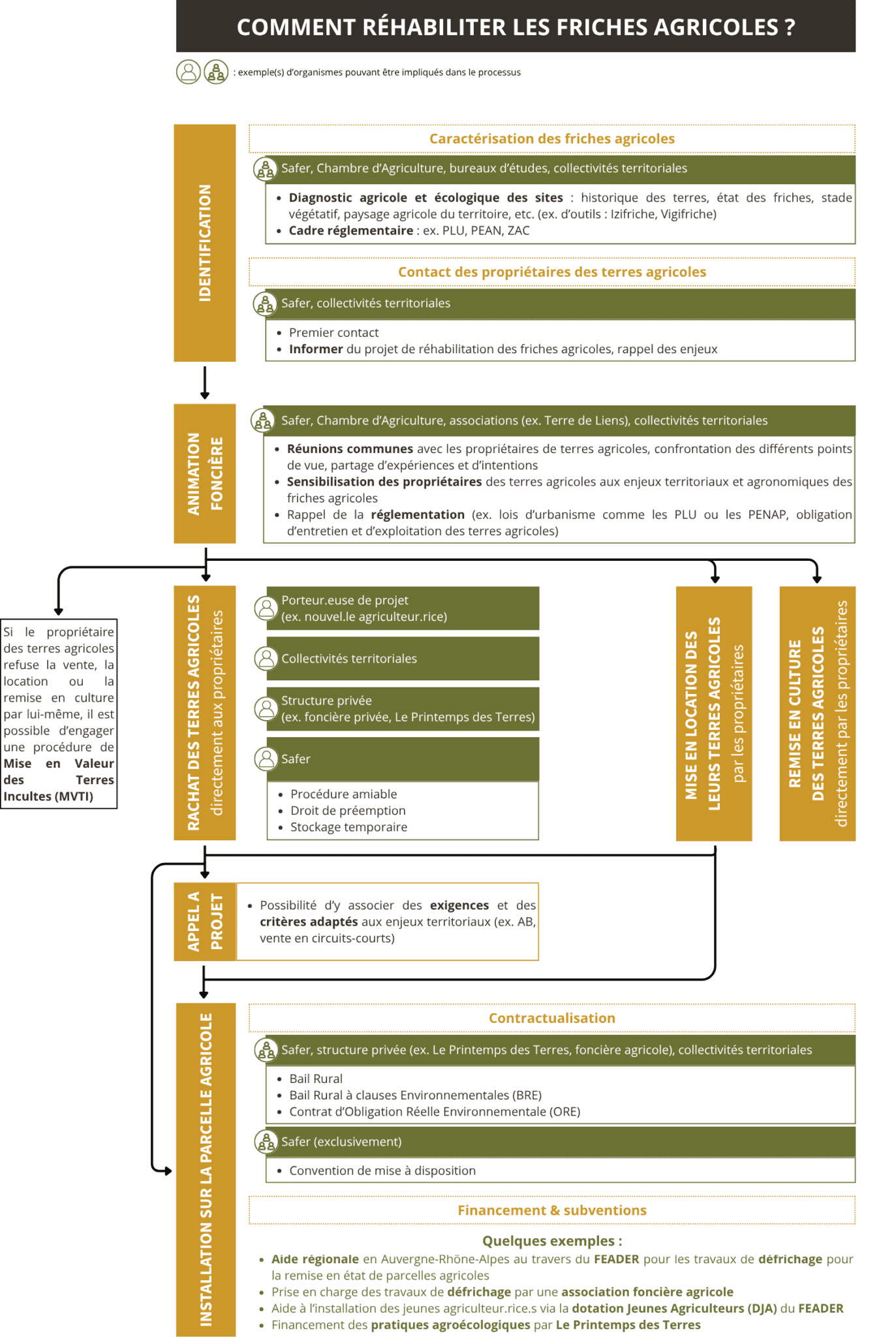

Malgré l’absence de politiques publiques foncières incitant à la réhabilitation des friches agricoles à l’échelle nationale, plusieurs initiatives ont vu le jour au sein des territoires : identification des terres en friche, diagnostics agricoles, rédaction de stratégies de reconquête, formation et sensibilisation autour du foncier, financements, etc.

En 2017, la commune de Moëlan-sur-Mer a initié une procédure de mise en valeur des terres incultes (MVTI) sur 350 ha de terres agricoles inoccupées afin de stimuler l’économie locale via le développement de l’agriculture biologique. Sept ans après le début de la procédure, un maraîcher bio cultive 5 ha et l’association d’insertion Optim’ism gère près de 20 ha, la commune reste motivée et cherche toujours des porteur.euse.s de projet – Sources : Ouest France, Territoires Bio, Reporterre.

Toutefois certains freins subsistent encore. Au-delà de la longueur administrative et de la difficulté à coordonner la pluralité des acteur.rice.s autour du foncier agricole, les coûts des études environnementales et des travaux de remise en culture des friches agricoles peuvent être élevés, en fonction de l’état des parcelles, ne permettant pas à des porteur.euse.s de projets seul.e.s d’entamer ces démarches. De plus, les effets de spéculation foncière de la part des propriétaires des terres, alors même que les terres sont inscrites en zone A dans le PLU ou en zone PEAN, complexifient le dialogue et ralentissent les démarches pour leur remise en culture.

Par conséquent, il est fondamental que les collectivités territoriales et le secteur privé (ex. foncières agricoles) intègrent cet enjeu foncier dans leurs champs d’action pour permettre le maintien de l’agriculture locale. A titre d’exemple, la Métropole de Lyon et la Métropole de Nantes ont intégré la réhabilitation des friches agricoles dans les objectifs de leurs Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), au regard des enjeux agricoles de leur territoire et de la volonté d’encourager la production alimentaire locale.

Exemple d’une initiative inspirante : le projet “Friches rebelles” de Un Plus Bio

Voir notre article sur Un Plus Bio

L’outil “Friches rebelles” est un modèle de contractualisation et de coopération entre les collectivités, les propriétaires fonciers et les producteurs dont l’objectif est de remettre en culture des friches agricoles afin d’approvisionner les cantines d’une commune en aliments bio et locaux.

C’est dans le cadre de Club des Territoires, créé en 2013 par Un Plus Bio, que plusieurs problématiques autour du foncier sont remontées de la part des collectivités. Plusieurs d’entre elles souhaitaient favoriser la production agricole de leur territoire sans forcément acquérir le foncier agricole, mais en ayant un impact au travers de leurs achats et de la commande publique. Ainsi, il y a 3 ans Un Plus Bio a réalisé un travail de recherche-action et animé une cellule d’experts avec la Safer Occitanie et le Centre Lascaux sur les transitions (Celt), pour étudier les différents leviers juridiques existants qui permettraient de sécuriser les propriétaires de terres, les revenus des agriculteur.rice.s et l’approvisionnement de la restauration collective. De ce travail, un montage juridique tripartite a été imaginé (appelé “contrat rebelle”) :

- Signature d’un contrat de droit rural entre le ou la propriétaire privé.e et l’agriculteur.rice (convention de la mise à disposition de la Safer) qui contient les exigences écologiques du projet.

- Rédaction des marchés de la part de la collectivité et mise en œuvre d’une animation foncière pour mobiliser les friches agricoles.

- Contractualisation entre l’agriculteur.rice et l’intermédiaire chargé de la commercialisation pour soulager le ou la producteur.rice (réponse aux appels d’offre, logistique, etc.), et lui permettre une diversification de ses débouchés.

À titre d’exemple, le modèle innovant des “Friches rebelles” a déjà été mis en place dans le département du Gard. Le Mas des agriculteurs, un magasin de vente en circuits-courts proposant également une offre pour la restauration collective (livraison, réponse aux marchés publics), a contractualisé avec deux agriculteurs de la région à qui la collectivité attribuera des terres en friches irrigables bio pour du maraîchage. Les produits bruts achetés aux producteurs seront acheminés et mis en marché à la restauration collective via le Mas des agriculteurs.

Autre exemple d’opérationnalisation du projet : voir la vidéo La Ville de Gonfreville l’Orcher décroche la Victoire des friches rebelles.

Contrairement à d’autres modèles, Un Plus Bio n’a pas souhaité se focaliser spécifiquement sur l’installation de nouveaux ou nouvelles agriculteur.rice.s sur les terres en friches. Son modèle inclut aussi les exploitant.e.s déjà installé.e.s sur le territoire, souhaitant sécuriser leurs débouchés, et pourquoi pas se diversifier. En effet, selon un Plus Bio, aujourd’hui il est plus difficile d’accéder à un.e porteur.euse de projet qui souhaite travailler avec les collectivités que d’accéder au foncier agricole. Un constat partagé par plusieurs villes dans le Club des Territoires, qui ont du foncier disponible mais peinent à trouver des (re)preneur.euse.s. Dans ce contexte, il est nécessaire, en plus de l’instauration d’une politique volontariste efficace autour du foncier agricole, de sécuriser les débouchés et donc d’engager la diversité des acteur.rice.s agricoles et alimentaires du territoire.

Plus d’informations sur “Le petit guide du foncier nourricier” par Un Plus Bio

💡 L’avis de FoodBiome ?

Les friches agricoles constituent une forte réserve nourricière, aujourd’hui inexploitée et mal identifiée. Les collectivités territoriales, tout comme le secteur privé, doivent donc se saisir de cet enjeu foncier pour mettre en œuvre des politiques publiques et des démarches en faveur du maintien d’une agriculture durable et territorialisée. La revalorisation des ces espaces est une réelle opportunité pour pérenniser l’activité agricole d’un territoire, que ce soit via l’installation de futur.e.s exploitant.e.s ou la sauvegarde de l’existant, mais aussi pour développer et renforcer la production et distribution de produits locaux auprès de la restauration collective et des populations locales. Dans ce cadre, la réhabilitation des friches agricoles va de pair avec l’ambition de FoodBiome de restaurer le lien alimentation-territoire.