L’éditorial Foodbiome débute une série d’articles portant sur les enjeux agroalimentaires auxquels font face d’autres territoires que celui de l’Hexagone. Au-delà des enjeux, il s’agit d’explorer les solutions mises en œuvre par nos voisins, afin de nous en inspirer pour faire face à nos propres problématiques.

Ce premier article nous emmène de l’autre côté de l’Atlantique, au Québec. Il s’appuie sur l’expérience de Christelle Fournier, de Fertiles. Après une première carrière en tant que camerawoman, Christelle s’est formée en permaculture en Espagne, et a monté sa ferme en France. Depuis, elle reviendra au Québec, où elle vit à cheval avec l’Europe depuis une quinzaine d’années. Cela lui confère une vision panoramique des situations de ces deux territoires. Elle a fondé Fertiles en 2022, qui est un organisme de conseil dédié à des projets de transition socio-écologique. Le dénominateur commun de chacun de ses projets est l’approche multi-factorielle que propose Christelle. Frappée par le manque de prise en compte globale de l’ensemble des problématiques qui touchent les territoires, elle déplore un manque de vision systémique.

Justement, le système alimentaire québécois fait face à une série d’enjeux complexes et interconnectés, touchant à la fois l’économie, l’environnement, la santé publique et la justice sociale. La première partie de cet article explore l’ensemble de ces enjeux, alors que la partie se concentre sur des initiatives propres à ce territoire, qui tentent chacune de changer le système.

Partie 1 : Mise en contexte du système agroalimentaire québécois

Un territoire immense sous un climat nordique

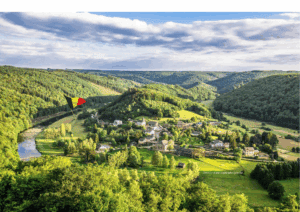

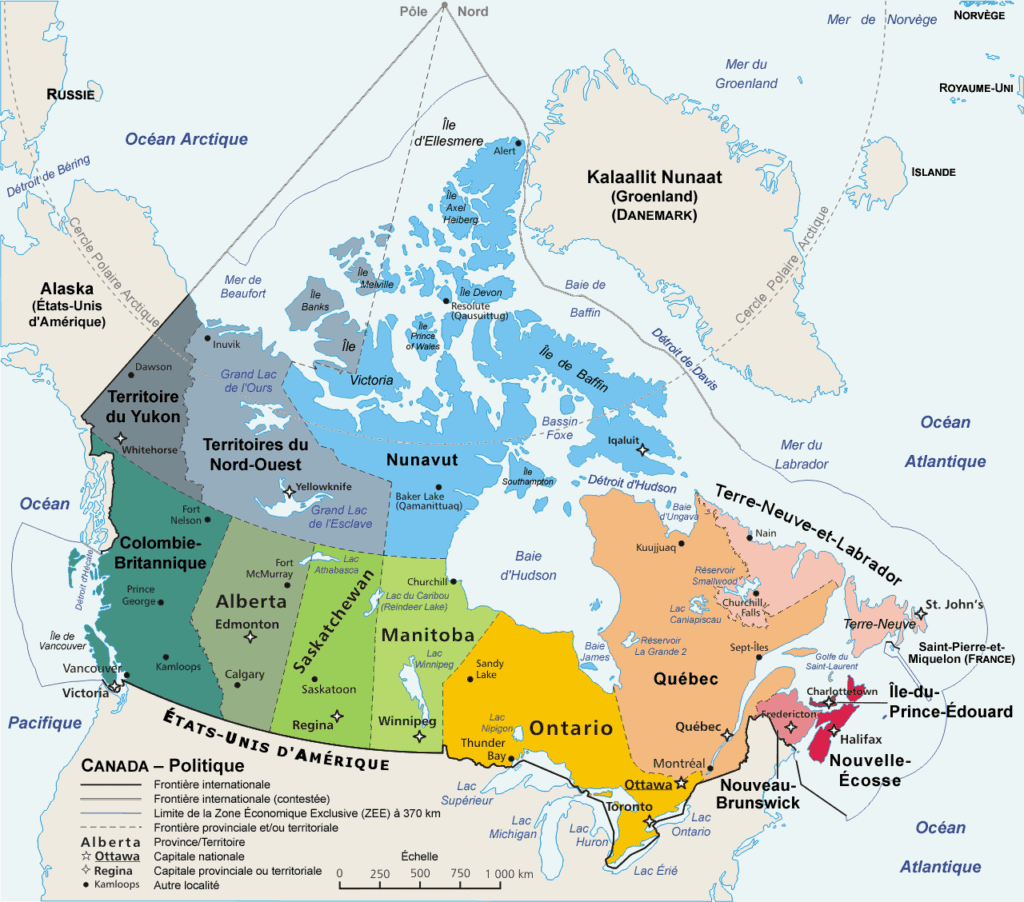

Le Québec est l’une des 10 provinces composant le Canada, et partage sa frontière Sud et Ouest avec les États-Unis. Connue pour son climat nordique et ses vastes paysages sauvages, composés d’immenses lacs et forêts, ce territoire représente 3 fois la superficie de la France. On considère cependant qu’une large moitié Nord du Québec est inhabitée, en raison de son climat extrême. En effet, les températures moyennes avoisinent entre -15°C l’hiver, et 26°C l’été. Bien que cela diffère selon les régions, on considère que l’hiver dure de novembre à avril.

Les habitants des pays nordiques ont de tout temps adapté leurs systèmes agricoles et alimentaires, mais plus récemment dans l’histoire humaine, ce sont les importations depuis l’international qui leur permettent de s’émanciper de leur climat.

Une population dispersée

La majorité des 9 millions québécois vivent dans les régions urbaines au Sud, autour de Montréal et de quelques autres grandes villes comme Québec City (la Capitale Provinciale). Malgré une concentration de population apparente, les habitants restent très dispersés et la densité de population du Québec atteint seulement 6,5 hab/km² (en comparaison, en France on parle de 106,5 hab/km²).

Un territoire très étendu et présentant une densité de population inégalement répartie requiert un large panel de solutions répondant à ses nombreuses échelles : locale à provinciale, rurale à urbaine, du bourg à la métropole.

Un territoire très étendu et riche en ressources

Parmi les diverses ressources dont regorge le Québec, comme le bois ou certains minerais, l’eau est l’une des plus vitales. Considérée “en abondance”, la majorité des citoyens ne payent pas leur consommation personnelle, et ne sont pas du tout habitués à la préserver. Pour ce qui est de l’eau potable, son accès n’est pas garanti de façon égalitaire sur l’ensemble du territoire (source).

Cette ressource permet également de produire de l’énergie : en 2021, près de 94% de la consommation électrique québécoise était assurée en hydroélectricité (source). Bien qu’elle soit encore faible, la part de véhicules électriques personnels augmente chaque année, atteignant 4,4% en 2023 (source).

Le manque d’eau ne représente pas d’enjeu pour l’instant, en comparaison à d’autres régions du Monde. L’hydroélectricité permet également d’envisager la transition de la logistique sur laquelle repose le système agroalimentaire sur des moteurs électriques. Cependant, le territoire va souffrir de plus en plus d’épisodes d’inondations et de sécheresses.

Un territoire plus largement impacté par les dérèglements climatiques

Le Québec fait partie des territoires situés aux extrêmes nord du globe, qui seront de ce fait d’autant plus sujets aux effets du dérèglement climatique. Parmi les effets déjà observés, se trouvent les fluctuations de températures, notamment en hiver. Par exemple, des épisodes de redoux peuvent provoquer la fonte du couvert neigeux, laissant alors le sol à nu. Hors, ce couvert est indispensable pour préserver le sol du gel, et donc protéger sa biodiversité. En même temps, les érablières sont déjà en crise du fait des changements de températures et des vents violents qui déracinent les arbres. Au-delà de la production, c’est l’ensemble du système et ses infrastructures qui sont concernées. Comme la logistique, qu’une tempête de neige peut sévèrement perturber.

Bien qu’ils restent encore à la marge, les effets néfastes du dérèglement climatiques touchent déjà ce territoire, et vont rendre la transition du modèle agro-alimentaire d’autant plus difficile.

Une répartition inégale des terres agricoles

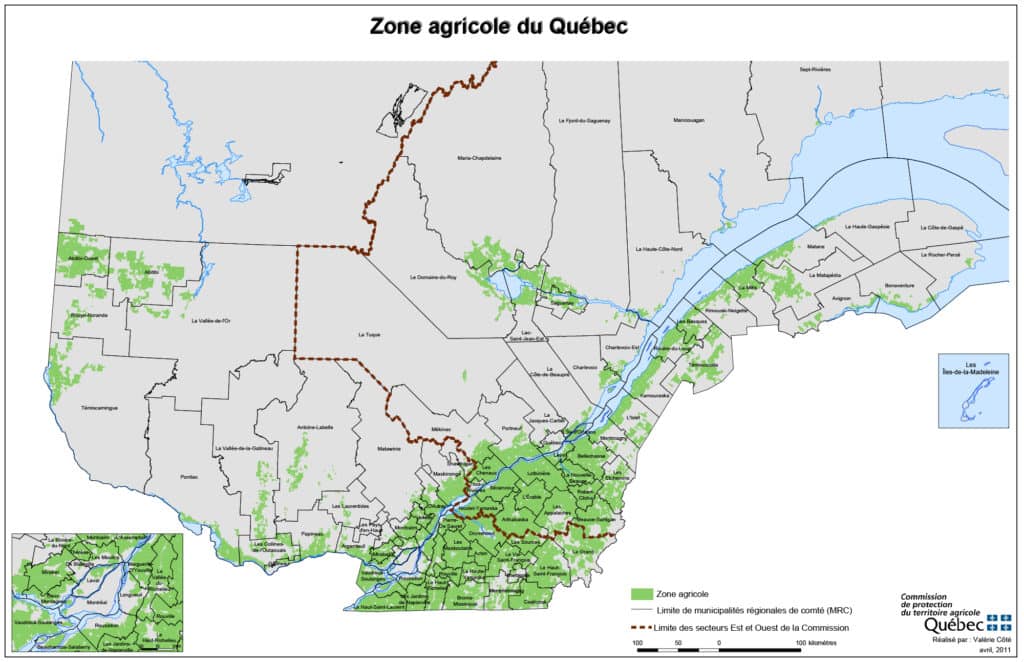

Malgré un territoire très étendu, la SAU (Surface Agricole Utile) du Québec est réduite. Les terres consacrées à l’agriculture au Québec ne représentent que 2 % de la superficie du territoire de la province. En France, ce taux est de 58 % et aux États-Unis, de 45 % (source). Ces zones agricoles sont essentiellement situées au Sud de la Province, soit à proximité des foyers de populations (Centre-Québec, Montérégie, Estrie, Chaudières-Apalaches, …).

Faire évoluer le système agricole québécois vers un modèle basé uniquement sur la production locale sur l’ensemble du territoire ne semble donc pas envisageable. Certaines régions ne seraient pas capables de subvenir à leurs besoins du fait du manque de terres fertiles.

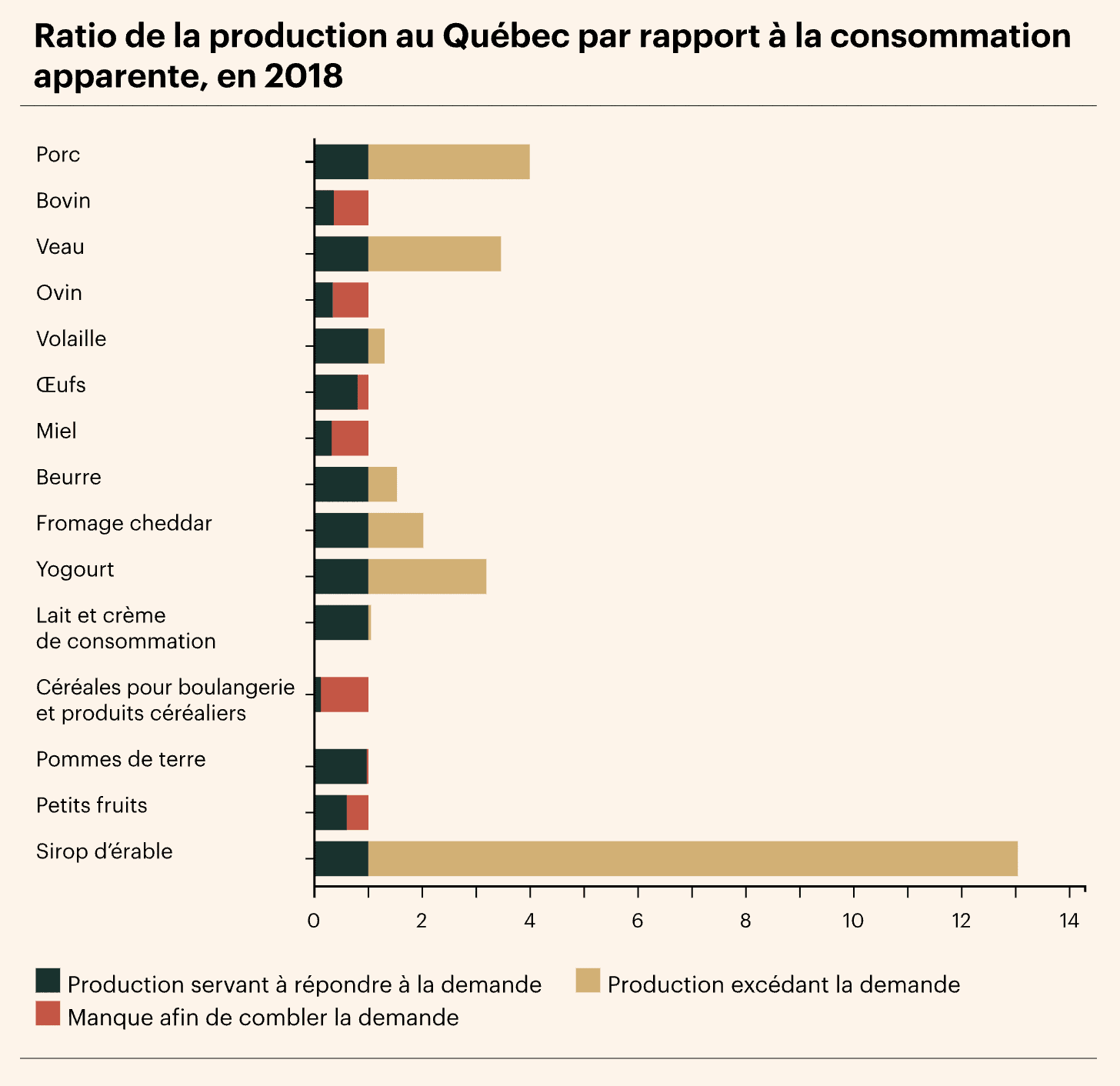

Une spécialisation des cultures et de certains élevages pour une place au sein du système mondial

D’autant plus grande partie de ces terres arables sont destinées à l’élevage. En effet, le Québec est un grand producteur laitier, cette production représente 23% de sa production agricole totale, et 40% de la production laitière globale canadienne (source : statistique Canada). Le Québec produit aussi énormément de viande de porc, qu’il exporte à 98% (source). En parallèle, la production végétale se concentre principalement autour du trio “maïs, soja et pommes de terre”, qui sont exploitées en rotation. La part que représente la production maraîchère est anecdotique. D’autres cultures sont également produites en quantité négligeables, bien que certaines soient les premières mondiales (canneberge, bleuet sauvage, sirop d’érable…)(source). Le Québec a également perdu près de 70 % de ses fermes entre 1961 et 2021, au profit d’exploitations plus grandes, ce qui, comme en France, complique la relève agricole (source).

En se spécialisant ainsi, le Québec participe à nourrir le Monde, mais a perdu en autonomie alimentaire, passant de 80% à la fin des années 50, à environ 30% aujourd’hui.

Une dépendance à l’importation de produits alimentaires

Le Québec importe donc une bonne partie de sa propre consommation, majoritairement depuis l’Union Européenne et les Etats-Unis. La majorité de ses importations alimentaires sont des produits transformés, alors que les aliments frais représentent 1/4 des importations. Si l’on se penche sur les fruits et les noix, ces derniers viennent de différents pays (seulement 25% sont en provenance des États-Unis ou de l’Union européenne). En revanche, la majorité des légumes consommés au Québec proviennent du circuit nord-américain (source).

Le Canada a joué le jeu de la libéralisation économique opérée dès la fin des années 1990, notamment avec la signature de l’ALENA (accord libre échange Nord-Américain). Outre ces accords internationaux, l’économie est très mélangée entre les deux pays, notamment le long de la frontière. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, les variations sur les taxes bouleversent grandement les filières agroalimentaires, notamment sur les achats d’intrants.

Cette nécessité d’importer des denrées et des produits nécessaires à la production alimentaire rend le Québec très fragile face aux différentes crises géopolitiques, mais aussi à l’ensemble des crises qui peuvent toucher les pays producteurs.

La transformation agroalimentaire

Malgré une forte importation de denrées, l’une des particularités du système agroalimentaire québécois repose sur une large transformation locale de sa propre production agricole. Alors que le reste du Canada ne transforme que 30 à 35 % de sa production, le Québec atteint 66 %(source). L’industrie agroalimentaire est le premier employeur de la Province, et est répartie un peu partout sur l’ensemble du territoire, dont la moitié dans la grande région métropolitaine (source). Mais ces transformations produisent essentiellement des produits ultra-transformés (source).

La présence de ces infrastructures de transformation agroalimentaires et des savoir-faire associés peut néanmoins être un gros atout pour tendre vers un système plus autonome.

Accessibilité, sécurité alimentaire et santé publique

Actuellement, l’insécurité alimentaire touche environ 1,25 million de Québécois (près de 15 % de la population), avec une forte hausse du recours aux banques alimentaires ces dernières années. Les inégalités d’accès à des aliments sains, abordables et en quantité suffisante sont aggravées par la désertification alimentaire, l’étalement urbain et la fermeture de petits commerces de proximité. Les aliments ultra-transformés sont prédominants dans les circuits de distribution, et les populations perdent l’habitude de cuisiner des ingrédients frais. Cela contribue à l’augmentation de l’obésité et des maladies chroniques, avec un taux d’embonpoint frôlant les 53 % chez les adultes de plus de 30 ans.

L’environnement alimentaire complexe et la prolifération d’informations contradictoires rendent difficile le choix d’une alimentation saine pour les consommateurs.

Une mobilité centrée sur son réseau routier

La logistique est une composante essentielle d’un système agroalimentaire, et souvent l’une des plus émettrices en CO2. Or, la mobilité au Québec est presque entièrement basée sur son réseau routier. Parmi les premières grandes autoroutes aménagées dans les années 60, deux sont à destination des Etats-Unis. L’ensemble de la population et des flux de marchandises dépendent donc fortement de l’automobile et du camion.(source) Sauf que l’irrigation du territoire et la qualité du réseau sont limitées par plusieurs facteurs : le prix de la connexion de l’ensemble des petites villes et les villages sur une si grande surface, celui des infrastructures permettant de franchir les grandes barrières naturelles (le fleuve St Laurent), et enfin le coût de l’entretien dans un contexte climatique rude.

La dépendance aux énergies et aux ressources nécessaires à une mobilité par voie routière est l’un des plus gros enjeux de la transition.

Synthèse

Le système alimentaire du Québec doit composer avec des défis d’ordre économique (concentration, rentabilité, accès au marché), social (sécurité alimentaire, inégalités, inclusion), environnemental (changements climatiques, durabilité, gaspillage) et sanitaire (santé publique, qualité nutritionnelle). La seconde partie de l’article s’intéresse à la multitude d’initiatives, notamment citoyennes, qui se mettent en place en réponse à ces enjeux.

Partie 2 : Le développement de projets alternatifs, mais encore trop peu structurés

Le Québec, nation de pionniers

L’agriculture urbaine

Dans plusieurs domaines agricoles, des québécois se sont démarqués comme pionniers, tant à l’échelle canadienne qu’internationale. Par exemple, le Canada est souvent qualifié de “laboratoire de l’agriculture urbaine”, avec des villes comme Montréal et Vancouver. De son côté, Québec City a également connu une montée fulgurante de l’agriculture urbaine commerciale ces dernières années, se positionnant en tête du classement international pour le nombre de fermes commerciales en proportion de la population, devant des villes comme Paris, Londres, Toronto ou Vancouver. (source) Parmi les acteurs de cette évolution se trouvent l’association des Urbainculteurs, qui dessinent, aménagent et entretiennent tous types de jardins en ville. Leur approche se distingue par la diversité des typologies de jardins qu’ils conçoivent et gèrent : on retrouve des jardins en pleine terre, des aménagements sur les toits, des terrasses végétalisées, des bacs surélevés et des espaces partagés dans divers contextes urbains. Cette variété permet d’adapter les projets aux contraintes des milieux urbains (disponibilité d’espace, accessibilité, besoins des communautés) et de toucher un large public, des citoyens aux organisations.

Le maraîchage

Cependant, les bénéfices de l’agriculture urbaine en termes de production restent limités, du fait des contraintes intrinsèques aux espaces urbains, et ne sont plus pertinents pour les territoires plus retirés. Le Québec compte un autre pionnier dans le domaine du maraîchage. Jean-Martin Fortier a remis en lumière la pratique du maraîchage biologique à petite échelle (maraîchers parisiens du 19ème siècle), en l’adaptant au climat nordique. Cette méthode repose sur plusieurs piliers: la culture sur planches permanentes, la diversification poussée des cultures (jusqu’à 50 légumes différents et 150 variétés), la rotation systématique des cultures pour préserver la fertilité et la santé des sols, ainsi que l’utilisation d’outils manuels comme la grelinette, qui permet de travailler le sol sans le retourner, préservant ainsi la vie microbienne essentielle à la fertilité (source). En France, de plus en plus de maraîchers réintègre ces pratiques. Jean-Martin est d’ailleurs le parrain de l’institut de formation en maraîchage Cultive.

La première micro-ferme qu’il a fondée avec sa femme se nomme Les Jardins de la Grelinette (Saint-Armand, QC) où seulement 1,5 hectare sont cultivés. Grâce à une organisation rigoureuse, la ferme atteint une rentabilité remarquable, avec un chiffre d’affaires avoisinant 140 000 $ par an, tout en employant une petite équipe et en accueillant des stagiaires. Les produits sont écoulés en vente directe via marchés fermiers, restaurants, magasins, et paniers d’agriculture soutenue par la communauté (ASC).

Les fermes communautaires

Les community-supported agriculture (CSA), ou agriculture soutenue par la communauté (ASC) sont issus d’un mouvement mondial de mangeurs souhaitant protéger l’agriculture biologique ou paysanne, ainsi que ses producteurs, qui les nourrit. L’objectif de ces modèles est de reconnecter les gens à leur alimentation en mettant en lien direct des fermes avec les populations locales, grâce à la formule des paniers. Parmi les fermes ayant été accompagnées par Fertiles, se trouvent Les Bontés de la Vallée, qui a fait le choix de se transformer en 2024, en s’inscrivant dans un modèle d’ASC. Cette exploitation de légumes et de petits fruits existe depuis presque 20 ans, mais de saison en saison, le constat du couple d’exploitants empirait : vivre de ce métier devient trop difficile, d’autant plus si l’on souhaite adopter des pratiques respectueuses de l’environnement. C’est ce qui a motivé leur changement de modèle.

Le Réseau des fermiers et fermières de famille a été fondé en 1997 au Québec, à partir du modèle de la ferme Cadet Rousset, et comptait alors 7 fermes et 250 familles à son lancement. Aujourd’hui, ce sont 140 fermes qui alimentent 30 000 familles. Le réseau des CSA du Québec est l’un des plus vastes du monde. En France, les AMAP (Association pour le Maintien d’un Agriculture Paysanne) permettent d’accéder à un système équivalent.

Un foisonnement d’initiatives locales, mais des difficultés à passer à l’échelle

L’ensemble de ces initiatives démontrent une réelle préoccupation de la part des producteurs et de la communauté citoyenne vis-à-vis la préservation d’un système agricole et alimentaire sain, mais elles peinent à changer d’échelle. Au niveau politique, le MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, de la Pêcherie et de l’Alimentation Québécoise) collabore avec les municipalités pour monter des communautés nourricières. Conscient que les contextes régionaux (climatiques, géographiques, sociaux…) sont tous très différents, le ministère encourage les acteurs politiques locaux à créer des dynamiques autour de l’alimentation durable. Bien que ces communautés se développent de plus en plus, à l’image des ASC, d’autres problèmes plus structurels figent une réelle transition.

Des instances fragiles

Ces problématiques décrites dans la partie 1 sont autant d’enjeux que les instances actuelles ne parviennent pas à dépasser. Parmi lesquelles les tables de concertation intersectorielle, censées réunir des acteurs sur un sujet (comme celui de l’alimentation) afin de faciliter les échanges et les dynamiques entre les parties prenantes. Ou encore les système alimentaire territoriaux (SAT), qui regroupent à grande échelle (régionale) les acteurs de la production, transformation, distribution, consommation, ainsi qu’à la gestion et valorisation des matières résiduelles et au transport des aliments. Basés sur une gouvernance collaborative, les SAT ont pour objectif de renforcer l’autonomie alimentaire et garantir l’accès à une alimentation saine et durable pour toutes et tous, tout en accélérant la transition sociale et écologique. Mais ces derniers font face à de nombreux enjeux, comme le fait que le système agro-industriel actuel, axé sur la production de masse, la mondialisation des échanges et la spécialisation, reste prédominant. Ou encore des défis logistiques ou pédagogiques, comme celui de la rééducation des populations à la cuisine, à la saisonnalité, aux aliments locaux… En résumé, les SAT, ainsi que l’ensemble des initiatives québécoises font face à des obstacles structurels, financiers, logistiques, culturels et politiques qui limitent leur capacité à transformer le système alimentaire à grande échelle. Malgré une mobilisation croissante et des initiatives prometteuses, le changement systémique demeure un défi de longue durée.

💡 L’avis de FoodBiome ?

Bien que la réalité française semble très différente de la réalité québécoise, plusieurs liens peuvent être tissés entre nos deux territoires au regard des différents enjeux que révèlent cet article. Par exemple, bien que le territoire français soit bien plus petit, il présente également une diversité importante de climats et de situations qui nécessitent une réflexion et une gestion à la fois locale et nationale. La France a également une grande implication dans les marchés internationaux, que notre agriculture alimente abondamment, mais qui nous permettent également de subsister via les importations. Au final, nous sommes tout aussi sensibles et fragiles face à des crises climatiques, économiques ou géopolitiques. Dans cette perspective, on ne peut que s’intéresser et apprendre de nos voisins, afin d’avancer vers plus de résilience.

Découvrez d’autres articles :