Entretien avec Emmanuel Auberger, fondateur d’Uzaje

Bonjour Emmanuel, peux-tu te présenter et nous partager la genèse du projet d’économie circulaire Uzaje ?

Avec plaisir ! J’ai passé plus de 20 ans dans la filiale emballage du groupe Saint-Gobain, d’abord aux États-Unis, puis en Espagne et en France. Lorsque cette filiale a été cédée à un fonds d’investissement, j’ai vu l’opportunité de donner un nouveau tournant à ma carrière. Depuis longtemps, je réfléchissais ce à quoi pourrait ressembler l’économie circulaire dans le secteur des emballages, en particulier en réponse aux enjeux environnementaux croissants. En 2019, j’ai créé ma propre société, portée par une raison d’être simple : réduire l’impact des emballages sur l’environnement, dans un secteur où le réemploi était encore embryonnaire : l’agroalimentaire.

Peux-tu nous en dire plus sur votre modèle économique ? Quels en sont les différents piliers ?

Uzaje s’est donné pour mission de faire du réemploi l’alternative aux emballages à usage unique. Pour cela, notre modèle repose sur trois sources de revenus :

- La vente de contenants réemployables,

- L’accompagnement des clients dans leur transition vers le réemploi,

- Le lavage des contenants en B2B, en particulier pour l’industrie agroalimentaire.

Depuis 2019, nous avons traité près de 10 millions de contenants alimentaires dans nos centres de Neuilly-sur-Marne, Avignon et Strasbourg, ouverts entre 2021 et 2024.. Aujourd’hui, 40 personnes travaillent chez Uzaje, dont 50 % en réinsertion professionnelle.

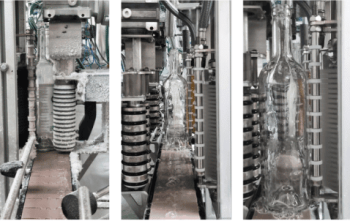

Nous avons investi plus de 2 millions d’euros en R&D pour développer des solutions de nettoyage innovantes, capables de traiter même des contenants très sales, avec des matières résiduelles encore présentes. Nos processus sont conformes aux normes ISO 22000 et ISO 9001 pour garantir la sécurité alimentaire et la qualité. Parmi nos innovations, nous avons mis au point la DESTICK 2, une machine brevetée par Uzaje, dédiée au grattage des étiquettes des bouteilles, un élément essentiel pour garantir une économie circulaire optimale des emballages.

L’économie circulaire et plus particulièrement le réemploi en Europe est en pleine mutation, comment percevez-vous l’évolution du marché et comment est-ce qu’Uzaje s’inscrit dans ces évolutions ?

Le réemploi des emballages n’est pas une révolution en soi, l’innovation réside davantage dans la mise en place de nouvelles boucles d’économie circulaire, en particulier dans des secteurs où elles n’existaient pas auparavant. La loi AGEC, la loi Egalim et la directive européenne Plastique à Usage Unique, ont donné un coup d’accélérateur à ce mouvement. Aujourd’hui, le principal défi n’est plus d’introduire de nouvelles lois, mais bien de mettre en œuvre plus rigoureusement celles qui existent déjà. Actuellement, les réglementations restent encore floues sur les modalités concrètes de mise en œuvre et il manque encore souvent des sanctions effectives pour garantir le respect de celles-ci. Cela en fait presque des « lois incantatoires », qui manquent de force réelle. Malheureusement, le même problème se retrouve dans de nombreux aspects de la transition écologique.

Aujourd’hui, les industriels sont tous conscients de la nécessité d’adopter des solutions de réemploi. Ce que nous avons fait chez Uzaje, c’est lever les freins techniques et créer des solutions qui permettent de réintégrer ces emballages dans une boucle circulaire. Le plus grand défi maintenant, c’est de mettre en place cette transition à grande échelle.

Quels sont selon toi les défis inhérents à la mise en œuvre de cette transition ?

Il y en a plusieurs :

- Le réemploi nécessite la collaboration de nombreux acteurs : producteurs, distributeurs, gestionnaires des déchets, etc. Le défi majeur ici est de s’entendre sur qui fait quoi et qui paie quoi. Des acteurs comme Citeo jouent un rôle clé dans cette orchestration, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les différents maillons de la chaîne fonctionnent ensemble efficacement.

- Un autre enjeu est de rendre la boucle circulaire aussi compétitive que le modèle linéaire. Même si, à grande échelle, le réemploi est plus rentable, il y a un coût initial à assumer pour les industriels.

- Aussi, la standardisation des emballages est cruciale pour garantir l’efficacité du système de réemploi. L’argument marketing autour de la diversité des formes et des designs doit céder la place à des formats plus homogènes. Il est important de souligner que, même si le marketing nous pousse à la variété, 80 % des produits vendus en supermarché sont déjà standardisés.

- Enfin, il est essentiel de positionner les centres de tri et de lavage au plus proches des consommateurs. Un emballage propre voyage beaucoup plus facilement qu’un emballage sale, mal trié et encombrant.

Très clair, peux-tu nous parler du rôle du consommateur dans cette transition vers l’économie circulaire ?

Oui, absolument. La pression du consommateur joue un rôle immense, et il est nécessaire que les industriels et distributeurs ressentent cette pression.

Plusieurs études menées dans différents pays montrent que les consommateurs sont prêts à adopter des systèmes de consigne. Les jeunes comme les plus âgés comprennent l’importance de cette démarche pour l’environnement. Évidemment il faut que ce soit simple, rapide, et pragmatique mais comme ça existe dans pleins d’autres pays ! Le véritable frein aujourd’hui n’est donc pas la volonté des consommateurs, mais la capacité des industriels à répondre à cette demande.

Le réemploi des emballages semble nécessiter une forte coopération entre différents acteurs, qui n’apparaît pas être simple à mettre en œuvre. Qu’en penses-tu ?

Le marché du réemploi repose sur trois éléments clés : l’innovation, la standardisation et la mutualisation. Parmi ces trois, la mutualisation est particulièrement essentielle, car elle implique une coopération étroite entre tous les acteurs de la chaîne, des producteurs aux distributeurs en passant par les prestataires de services. Cette collaboration est indispensable pour faire avancer la transition vers un système de réemploi efficace.

Cependant, en pratique, cela n’est effectivement pas toujours simple. Nous nous efforçons de nous inscrire pleinement dans cette dynamique, notamment en faisant partie du réseau Vrac & Réemploi, un collectif qui regroupe des entreprises et des acteurs de l’écosystème engagés dans le réemploi des emballages.

Quels sont vos objectifs pour l’avenir et comment envisagez-vous l’évolution de votre entreprise ?

Nous avons l’ambition de passer à l’échelle industrielle. D’ici 2023-2024, nous prévoyons de traiter des millions d’emballages par an. Ensuite, l’objectif est d’atteindre des dizaines de millions d’emballages, puis de franchir le cap des centaines de millions.

Pour cela, il est essentiel d’avoir une infrastructure adaptée. Cette année, nous avons ouvert un nouveau centre de lavage à Strasbourg. Le nouveau site de Strasbourg, pour lequel a été injecté un investissement de 3,5 M€, est grâce à sa proximité avec l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse stratégique pour nous. Le site est certifié ISO 22000 et ISO 9001 pour garantir des standards de qualité et de sécurité. Parmi les premiers clients, on retrouve L’Alsacienne de Restauration, API, HOPLUNCH, et plusieurs industriels du secteur agroalimentaire.

À terme, nous prévoyons d’implanter nos sites de lavage dans 8 bassins de population, couvrant ainsi 90% de la population à moins de 200 km.

L’avis de FoodBiome

Aujourd’hui, l’économie circulaire s’impose comme un levier stratégique pour renforcer l’impact environnemental et la compétitivité des chaînes alimentaires de proximité. En abordant la question du nettoyage des emballages et de son passage à l’échelle, Uzaje contribue à l’instauration d’une nouvelle boucle d’économie circulaire. Cette initiative encourage l’adoption de nouvelles pratiques et souligne l’importance de la coopération entre l’ensemble des acteurs (distributeurs, industriels, pouvoirs publics) pour réussir ce passage à l’échelle. Finalement, Uzaje illustre parfaitement cette nouvelle génération d’infrastructures de proximité que FoodBiome conçoit et accompagne ; et favorise la création de réseaux distribués d’acteurs de taille intermédiaire qui viennent renforcer la résilience alimentaire des territoires.

Découvrez d’autres de nos publications :