Le phénomène “locavore” actuel n’est pas un effet de mode. Il témoigne de notre envie profonde et sincère en tant que mangeurs de nous reconnecter à notre territoire. Il exprime un besoin d’identité, de confiance et de proximité, face à une consommation alimentaire standardisée et largement désincarnée.

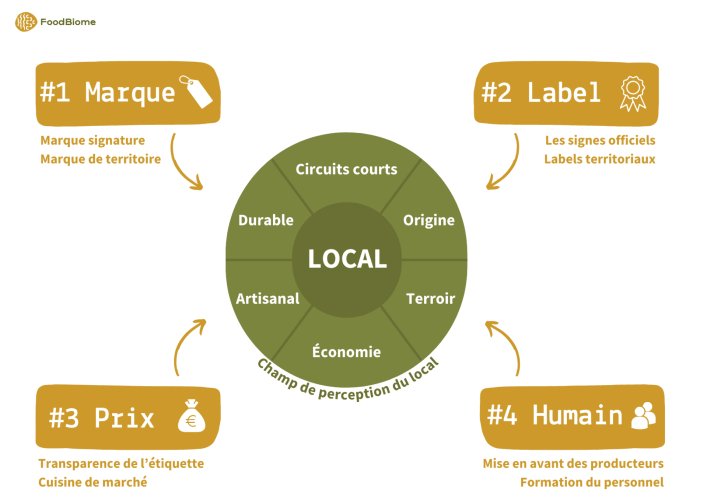

Que met-on exactement derrière le “local” ? Les définitions peuvent être très variables. 63% des personnes interrogées par une étude Iri datant de 2022 ont répondu qu’un produit local était « un produit fabriqué dans ma région », 44% « un produit artisanal », 43% « un produit vendu en circuit court ». On entend aussi parfois qu’une denrée locale est une denrée qui a été produite et transformée, tantôt dans un rayon de moins de 100 km, et tantôt de moins de 250 km. Ainsi, chacun possède son propre champ de perception du “local”, et on observe qu’au-delà du nombre de km, le “local” véhicule tout un imaginaire lié au ré-ancrage.

Mais en dépit de déclarer une vraie appétence pour les produits locaux (en 2022, 39% des français déclaraient vouloir en acheter plus, selon une étude Géomarketing publiée par IRI), on observe une réelle difficulté de la part des filières de territoire à monter en puissance.

Comment valoriser au mieux les filières locales et ainsi maximiser leur impact ?

Nous identifions et vous proposons une analyse de 4 leviers marketing dont peuvent se saisir ces acteurs, pour valoriser au mieux les produits locaux : la marque, le label, le prix, et l’humain.

Levier #1 : La marque

Le monde agroalimentaire massifié est aujourd’hui plutôt caractérisé par le déploiement de marques ombrelles, qui incarnent et défendent un standard. Que l’on se trouve dans un supermarché à Vannes ou à Londres, si l’on achète un produit de chez Danone ou de chez Coca Cola, on retrouve exactement le même goût, le même packaging, et la même expérience client. Cela crée un sentiment d’habitude et de confort pour le consommateur, ce qui est l’objectif visé par les agro-industriels.

En opposition à ces marques ombrelles, les marques locales défendent de réels partis pris sur l’origine et les engagements des produits, sont identifiables sur un territoire donné, et incarnent une forme de dé-standardisation :

- Les marques signatures, apposées sur des produits dont le cahier des charges et les engagements (approvisionnements, savoir-faire…) sont clairement définis

- Les marques de territoire, mettant en lumière des denrées produites, transformées et commercialisées au sein d’un périmètre défini

Ce positionnement permet aux marques locales d’incarner une identité forte et authentique et de se différencier sur le marché, en valorisant l’origine des produits. Pour le consommateur, elle crée un sentiment d’appartenance au territoire et renforce le lien avec les producteurs. Bien qu’encore modérément implanté en grandes surfaces (2,2% du CA des Produits de Grande Consommation FLS réalisé par des marques locales en 2022 selon IRI), on constate de façon évidente que l’attrait pour les marques locales se renforce, et ce sur tous les territoires.

Invitation à la ferme : un exemple de marque signature collaborative

Invitation à la Ferme est un réseau de paysans laitiers bio créé en 2015 et aujourd’hui composé de 45 fermes installées de la Meuse aux Pyrénées en passant par la Bretagne. Ils transforment directement à la ferme leur lait (de vache, chèvre ou brebis) en yaourt, fromage ou glace Bio. Les produits sont ensuite commercialisés en circuit court et prioritairement en local dans un rayon de 80 km. La marque signature “Invitation à la Ferme” permet de les repérer facilement en magasin (2000+ points de vente aujourd’hui).

Terres de Pays d’Othe : un exemple de marque de territoire

Terres du Pays d’Othe est un collectif de 11 agriculteurs biologiques situés entre les départements de l’Yonne et de l’Aube. Ils ont structuré une filière en investissant dans des équipements de transformation pour les céréales et les légumineuses (lentilles, farine, huiles, pâtes et une multitude d’autres produits locaux…). Situés sur l’aire d’alimentation des sources de la vallée de Vanne, leurs terres jouent un rôle crucial dans l’approvisionnement en eau des communes locales et de la ville de Paris. En contrepartie de leur engagement pour protéger cette ressource en eau, la Ville de Paris s’est engagée à leur faciliter les débouchés, notamment via la restauration collective.

Forte de ce partenariat, Terres du Pays d’Othe a créé une marque destinée au retail. Cette marque de territoire raconte une histoire forte : celle d’un collectif d’agriculteurs engagés dans des filières locales et durables, valorisant l’agriculture biologique et la préservation de la ressource en eau. En mettant en avant le Pays d’Othe, un petit périmètre de production, la marque fait valoir son identité locale et son terroir bourguignon.

Levier #2 : les labels qui mettent en avant le local

Une foultitude de labels et référentiels émergent chaque jour pour rassurer et guider les consommateurs dans leurs pratiques alimentaires (pour en savoir plus sur les labels, nous vous conseillons l’article de Bruno Parmentier “La révolution des labels pour mieux manger” sur Futura Sciences). Bien que cette multiplicité rende aujourd’hui complexe leur compréhension, certains d’entre eux présentent l’avantage d’être rattachés à des cahiers des charges stricts, qui garantissent la qualité, l’origine, les recettes traditionnelles et/ou le respect de l’environnement.

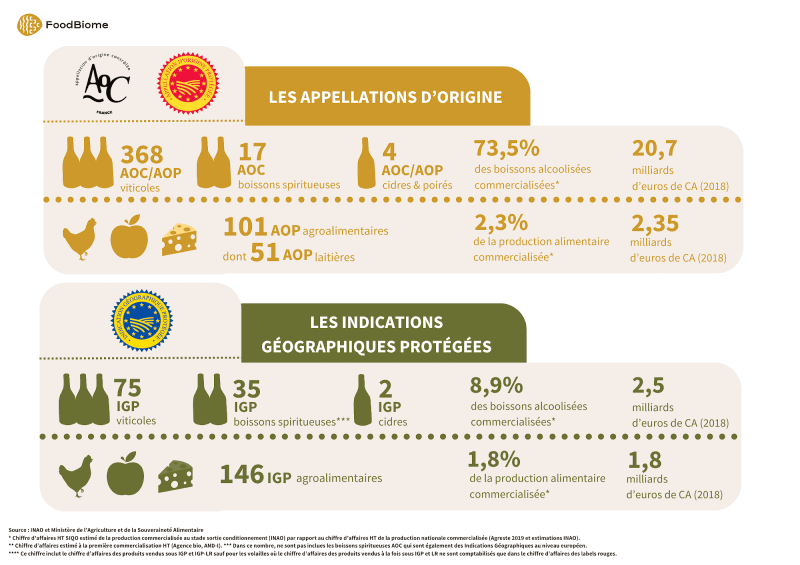

Par exemple, les Signes officiels de la Qualité et de l’Origine (SIQO) mis en place et contrôlés par l’INAO proposent 3 labels qui garantissent l’origine des produits :

- L’AOP (Appellation d’Origine Protégée) et l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) désignent un produit dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. L’AOC (français) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP (équivalent européen) et permet une protection de la dénomination sur le territoire français, en attendant son enregistrement et sa protection au niveau européen.

Exemple de produits sous AOP / AOC : de produits : Chablis, Bordeaux, Roquefort, Comté, Brie de Meaux, Huile d’olive de Corse, Poulet de Bresse…

- L’IGP (Indication géographique protégée) est applicable en Europe et désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des conditions bien déterminées.

Exemple de produits sous IGP : Riz de Camargue, Pruneau d’Agen, Jambon de Bayonne, Côtes de Gascogne, Cidre de Bretagne…

Ces labels constituent une démarche volontaire de la part des producteurs, et sont de plus en plus reconnus et appréciés par les consommateurs. En 2023, l’INAO a validé la création de 21 nouveaux SIQO démontrant ainsi la confiance dans ces signes, reconnus par l’État, qui garantissent transparence et valorisation des produits de nos terroirs.

De nombreux territoires (souvent départements et régions) se sont également saisis de ce levier pour développer des labels territoriaux, qui valorisent la provenance de leurs produits. On peut citer des exemples comme Saveurs en’Or qui valorise les produits locaux fabriqués en région Hauts-de-France depuis près de 20 ans, ou encore “Produit en Bretagne”, qui vise à soutenir l’emploi et la culture bretonne et est aujourd’hui apposée sur près de 4000 produits alimentaires, tous issus d’entreprises locales membres du réseau.

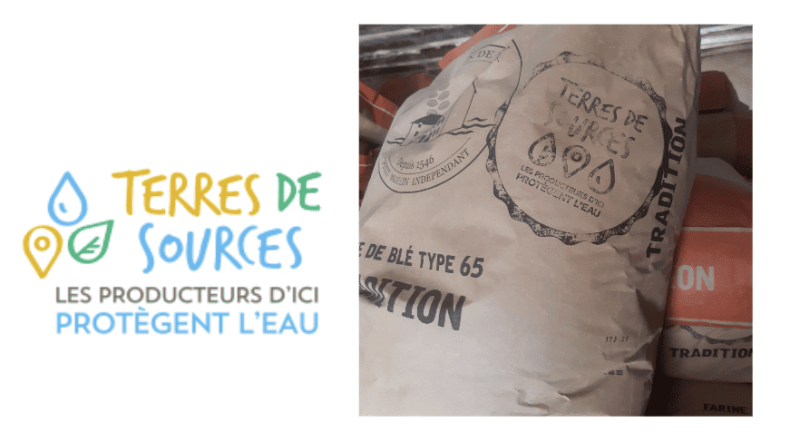

Un exemple de label territorial qui nous paraît particulièrement intéressant est celui développé par Terres de Sources.

Ce label, développé sur le territoire du bassin rennais, vise à valoriser les exploitations agricoles locales engagées dans une démarche de protection des zones de captage d’eau potable. Pour être labellisées, les exploitations s’engagent à respecter un cahier des charges qui interdit l’usage de certains produits phytosanitaires, et à adopter une démarche de progrès sur plusieurs composantes (biodiversité, rotations culturales, fertilité des sols etc…). Initialement créé par un groupement de producteurs et 3 collectivités locales (Collectivité Eau du Bassin Rennais, Rennes Métropole et la Ville de Rennes), la démarche réunit aujourd’hui près de 120 exploitations sur toutes les filières, dont 70% en bio, et une 60aine de communes. Cette labellisation permet notamment aux collectivités d’intégrer le local comme critère de sélection dans le cadre des marchés publics, et ainsi aux producteurs de se positionner pour approvisionner la restauration collective locale. Les transformateurs peuvent également bénéficier de ce label, s’ils utilisent au moins 50% d’ingrédients issus d’exploitations Terres de Sources dans leurs recettes; et s’engagent à ne pas utiliser certains produits (ex : huile de palme, OGM, ingrédients ultra transformés).

Levier #3 : le prix

Le prix des produits locaux est un élément clé dans la perception du consommateur, et joue un rôle crucial à plusieurs niveaux. De plus en plus de clients se disent prêts à payer plus cher pour consommer local (66 % des français selon l’étude IRI de 2022), mais dans les actes d’achats, on constate tout de même que le prix reste le premier critère (77% des arbitrages des consommateurs restent en faveur des produits moins chers selon une Étude Kantar).

Proposer du local à un prix accessible reste néanmoins possible, notamment (i) si l’on introduit la notion de circuit court de proximité, qui vise à réduire le nombre d’intermédiaires au sein de la chaîne de valeur et ainsi rétribuer plus justement les quelques acteurs qui la constituent (en particulier les producteurs), et (ii) si l’on accepte de prendre en compte la saisonnalité des produits et de faire un peu de cuisine : acheter brut et au coeur de la saison réduit considérablement le coût final d’un repas (Selon l’INRAE, pour 4 portions, si l’on tient compte du prix d’achat et du coût de l’énergie, les plats industriels sont, en moyenne, 0,60€ plus chers que les mêmes plats faits maison).

D’un point de vue marketing, nous identifions ainsi deux cartes à jouer pour valoriser le prix des produits locaux :

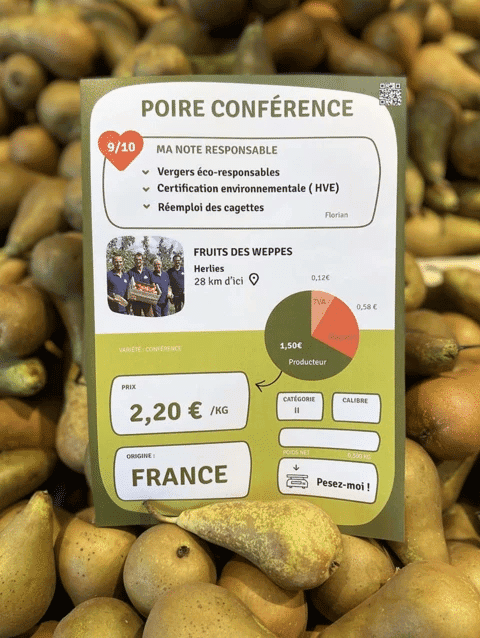

- La transparence sur l’étiquette : décomposer le prix du produit et afficher clairement la part qui revient à chacun des acteurs de la chaîne d’approvisionnement

On peut citer en exemple O’Tera, un réseau d’épiceries circuits courts développé dans les Hauts de France, qui dispose aujourd’hui d’une dizaine de points de ventes. Le projet est né de l’ambition de rapprocher les habitants des villes des produits de la terre, et de les vendre au prix juste : celui qui est accessible pour le consommateur et qui rémunère décemment le producteur. Des affichettes sont ainsi mises en place dans leurs rayons afin de présenter les exploitations et d’expliquer aux consommateurs le détail du prix affiché (part qui revient au magasin, TVA et part pour l’agriculteur).

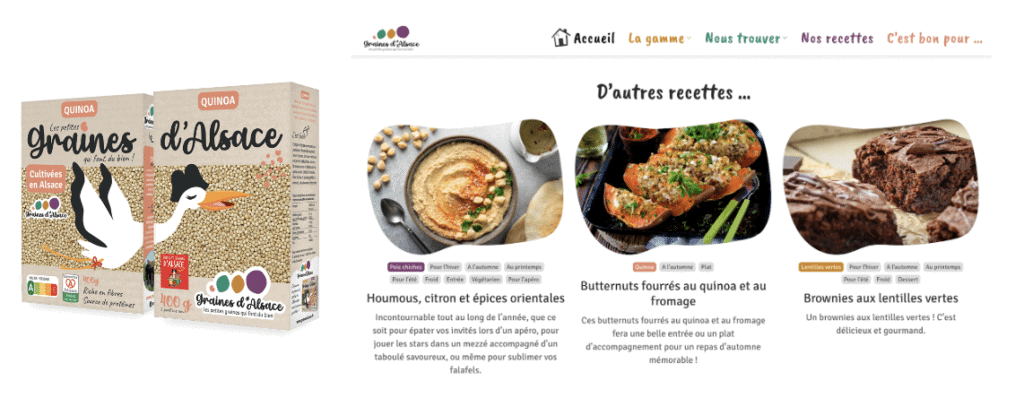

L’incitation à la cuisine de marché, qui vise à maximiser les recettes faites à partir de produits bruts, en fonction des arrivages de saisons (plus de détail sur notre définition de la cuisine de marché dans notre article “Connaissez-vous l’histoire de l’arbre à 2 troncs ?”)

Un exemple intéressant est celui de Graines d’Alsace, une marque de légumes secs développée par une coopérative de 4 agriculteurs implantés près de Strasbourg. Ils ont structuré depuis 2021 une filière de légumineuses locales, et produisent aujourd’hui des lentilles (vertes, blondes et corail), du quinoa et du pois chiche sur près de 55 ha. L’un des principaux freins de cette filière étant l’acceptabilité et le changement d’habitude des consommateurs, ils ont choisi d’expliquer la façon de cuire et de cuisiner leurs produits sur leur packaging, et renvoient à de nombreuses idées de recettes sur leur site internet.

Levier #4 : l’humain derrière le produit

Ce que l’on recherche en tant que mangeur au travers des produits locaux, c’est recréer du lien avec son territoire agricole et alimentaire et notamment avec les humains qui le façonnent.

Parler des producteurs, de leurs exploitations, raconter leur histoire, et mettre une image sur celles et ceux qui travaillent pour que l’on puisse retrouver de bons produits dans nos assiettes… sont autant d’éléments essentiels à mettre en avant lors de l’expérience d’achat et de consommation.

C’est par exemple ce qu’a choisi de faire le restaurant Casa Gaïa à Bordeaux, qui met à l’honneur une cuisine faite maison à partir de produits locaux, issus de Nouvelle Aquitaine. Leur carte varie en fonction des saisons, et des conditions météorologiques qui influencent les arrivages. Les producteurs partenaires sont mis à l’honneur autant au sein de la carte (les fermes sont souvent citées pour préciser l’origine de certains ingrédients) que sur le site internet du restaurant, où une page leur est dédiée pour présenter leur portrait et leur charte d’engagement.

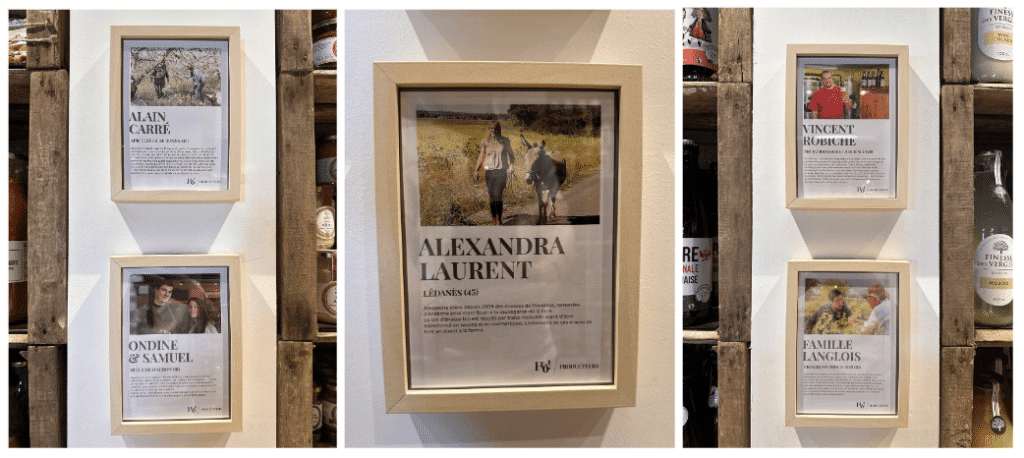

Côté retail, on peut citer pas mal d’enseignes mettant en avant leurs paysans partenaires au sein des rayons via des photos, présentations rapides des exploitations et détail des pratiques mises en place (La ruche qui dit oui!, Biocoop, les Fermes de Gally , Ho ! Producteurs etc…).

Un exemple intéressant est celui de Minjat!, un magasin en circuits courts situé à Colomiers près de Toulouse, mettant à l’honneur plus de 3 000 références de produits locaux. Ils y ont développé des parcours de formation complets pour leurs vendeurs de sorte à ce qu’ils puissent s’approprier le projet et parler au mieux de la qualité et de l’origine des produits aux clients. Plusieurs volets sont ainsi mis en place pour les salariés :

- Un livret d’accueil permettant de comprendre l’origine et la philosophie Minjat!

- Une formation sur la construction du prix magasin pour pouvoir l’expliquer en toute transparence

- Des visites fréquentes des exploitations partenaires pour bien comprendre la vie des producteurs et leurs pratiques

- Des réductions de 30% sur tous les produits du magasin afin que les salariés puissent s’y intéresser, les consommer au quotidien, et ainsi en être les premiers convaincus et les meilleurs ambassadeurs

Minjat! a choisi de privilégier le conseil humain en magasin et la communication numérique (site, réseaux sociaux et newsletter mensuelle) pour parler de l’origine et de la qualité de leurs produits, de sorte à ce que la signalétique soit assez sobre en magasin, notamment pour des contraintes de place et pour ne pas “noyer” le client d’informations.

Nous venons de l’illustrer, la valorisation marketing des produits locaux repose sur une approche multifacette, qui peut être perçue très différemment par les consommateurs en fonction de leur connaissance, appétence et sensibilité pour ce qu’est le “local”.

Les 4 leviers de valorisation identifiés et dont peuvent se saisir les acteurs des filières – la marque, les labels, le prix et l’humain – jouent chacun individuellement et d’autant plus lorsqu’ils sont cumulés, un rôle essentiel pour renforcer le lien entre les mangeurs et leur territoire.

Ils constituent une proposition alternative à tout le marketing mass-market actuel, qui a été pensé pour défendre une offre de consensus, où la standardisation et l’homogénéisation des consommations est visée.

Valoriser une offre locale, c’est prendre le contre-pied de ces normes, et développer un marketing différenciant, aux partis-pris forts et assumés sur l’origine des produits et l’engagement des acteurs, et mettant à l’honneur la diversité de nos terroirs et de nos territoires.

Ce sujet vous intéresse ?

FoodBiome accompagne différents projets de structuration de filières agricoles et alimentaires locales.